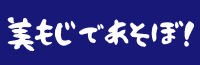

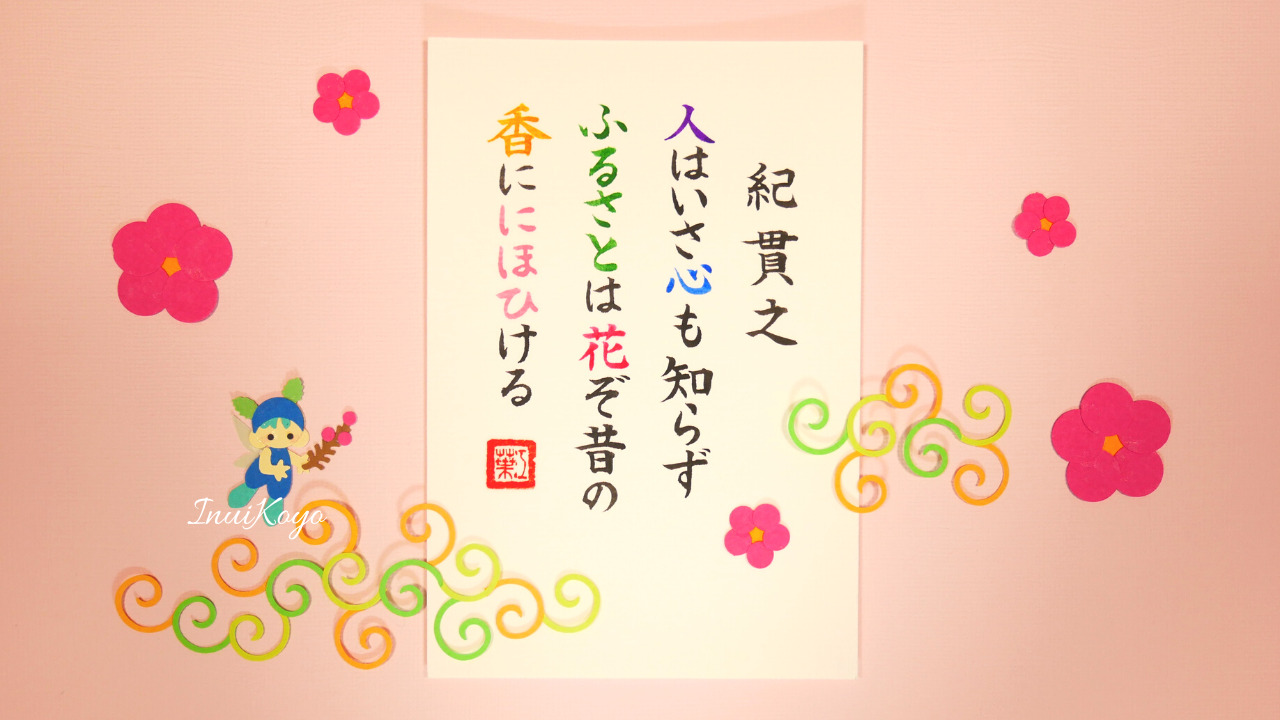

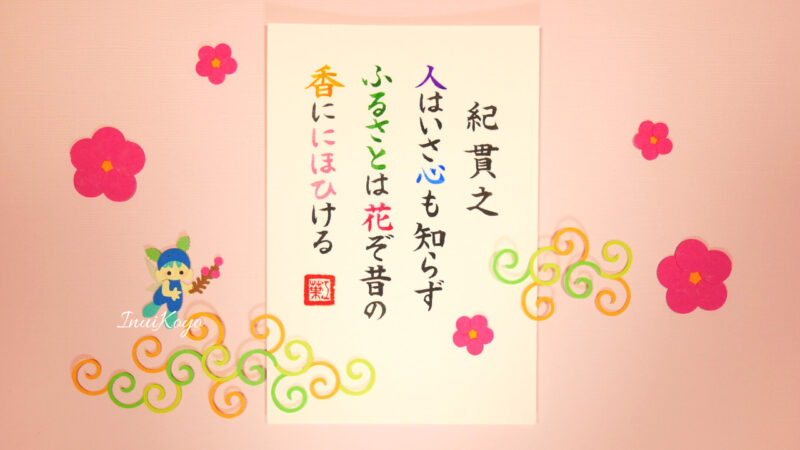

ポストカードに顔彩(絵の具)を使い、3種類の書体(楷書・ゆる文字・かな文字)を筆で描いています

クラフトパンチで青色の帽子をかぶった妖精さんたちや、梅の花を作って飾り付けしているので、ぜひ!見てくださいな♪

他にも歌意・解説あり

最後に「わたしのひとりごと」

※画像はクリックで拡大するよ!

まだまだ寒い春の初め、紅梅の花とほんわか暖かい風景をイメージしてみたよ!

妖精さんたちは、梅の香りを楽しんでいるんだね!

かいしょであそぼ!

人はいさ 心も知らず ふるさとは

花ぞ昔の 香ににほひける

歌の意味

人の心など、わからない

あたなの心が、昔のままなのかも

わからない

懐かしいふるさとの梅の花は

昔のままの香りで

咲きほこっているのに…

言葉の意味

【いさ】

さあ、どうであろうか?

【ふるさと】

この歌では

むかし来たことのある土地のこと

【花】

この歌では梅の花のこと

ゆる文字であそぼ!

歌の解説

紀貫之が十一面観音を拝みに、初瀬(奈良の長谷寺)へお参りに行った時のこと

いつも泊まっていた宿屋へ、久しぶりに立ち寄ってみると…

「このように、宿はちゃんとありますのに… ずいぶんとご無沙汰ではないですか?」と宿の主人に嫌味を言われてしまった

という詞書(ことばがき)が『古今和歌集』に記載されている

そこで…

近くに咲いていた梅を一枝折り、返事としてよんだのがこの歌である

昔なじみの女性に「もっと愛想よくしてくれてもいいだろう!」とユーモアまじりで抗議したもの

歌に出て来る「ふるさと」は自分の故郷ではなく、古い馴染みのある里という意味で使われている

「人の心の変化」

「昔から変らない梅の香り」

人と自然とを対比している一首である

春の歌で花といえば「桜」が多いが、この歌では「梅」を指している

梅の花は、特に香りが楽しまれていたそうだよ!

紀貫之ってどんな人?

紀貫之(きのつらゆき)

〔868ごろ~945年ごろ〕

33番の紀友則は従兄弟で、貫之の方が20歳ほど年下であった

仕事は大内記(御所の記録係)・土佐守(土佐国の国司)を歴任

最後に就いた役職は、木工権頭(宮殿の建築・修理を行う木工寮の長官)

平安時代最大の歌人

20代前半の若い頃から歌の才能が認められ、いろいろな歌合せに参加している

皇族をはじめ上流貴族から屏風歌の注文が殺到したといわれている

醍醐天皇(第60代天皇)の命により、29番の凡河内躬恒、30番の壬生忠岑、33番の紀友則らと共に『古今和歌集』の撰者となる

930年に土佐守(土佐国の国司)になり、その時に書いたのが『土佐日記』である

『土佐日記』は女性が「ひらがな」で書いたという設定になっていた

土佐国は現在の高知県のことだよ!

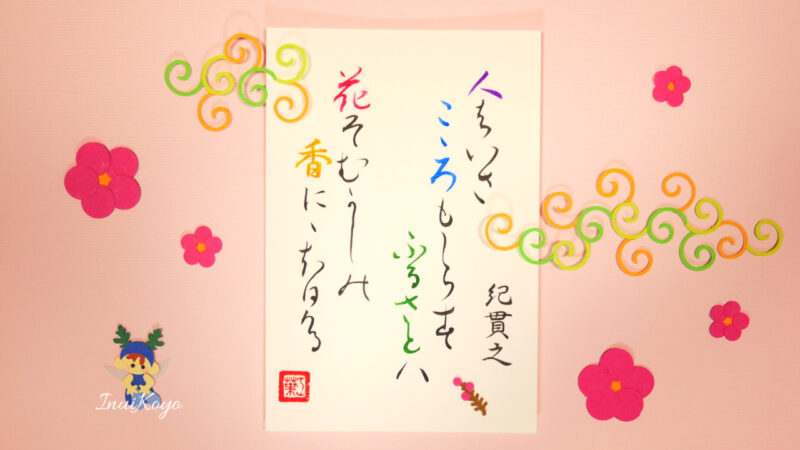

かな文字であそぼ!

人者いさ こゝろもしら春

ふるさと八

花そむ可し能 香にゝ本日介る

わたしのひとりごと

紀貫之といえば…

『土佐日記』

平安時代に書かれた日本最古の日記文学

土佐守の任務が終わり、都に帰るときの旅の様子を書いた日記のこと

紀貫之は男性だが、1人の女性になりきり「ひらがな」で書いている

当時、日記は漢文で男性が書くものであったが、『土佐日記』により女流文学の発達に大きな影響を与えたといえる

女性は「ひらがな」、男性は「漢字」と文字まで区別されていた平安時代

そんなルールをぶっ壊してくれたおかげで『枕草子』や『源氏物語』が誕生したことを考えると、貫之さんの功績ってすごい事なんだと思う

最近、話題になっている

『ジェンダーフリー』

そして…

『LGBT法案』

わたしが中学生のころ…

家庭科の授業は女子、技術は男子と男女別に分かれていた

技術の授業で、文鎮や木材でイスを作っている男子が、うらやましかったのを思い出す

時代の流れにより、男女区別されてきたものが自然になくなっていく

わざわざ法案をつくる必要性を感じないのだが…

大人の事情ってことなのかもね!

<(`^´)> マッタクモー‼

紀貫之といえば、もう1つ思い出すのが…

『高野切』

『古今和歌集』が、すべて「かな文字」で書かれている巻物

現存する最古の写本のことである

この『高野切』、紀貫之さんら3人で書写していたと伝えられているけれど、年代的にズレがあって、実際は「違うかも?」なんだって…

大昔あるあるだよね!

((´∀`))ケラケラ

わたしがこの写本に出会ったのは中学一年生のころ…

「この世の中に、こんな美しい字があるんだ‼」と感動し、それ以来、万葉仮名のとりこになってしまったのである

今思うと…

かなりマニアックな子どもだったと思う

『高野切』をお手本にすると良いよ!

当時、習っていたお習字の先生の勧めで、ひたすら「かな」を書きまくったのは良い思いで…

好きなものを思いぞんぶん書かせてもらった先生に、今でも感謝である

ちなみに…

貫之さんが「ひらがな大好き」だったのは本当みたいだよ!

当時、女性文字と言われていた「ひらがな」をどうしても書きたくて、女性になりすましてまで『土佐日記』を書いていたぐらいだからね!

(ΦωΦ)フフフ…

和歌に登場する春の花といえば、だいたいが桜の花のことなんだけど…

梅の花もステキだよね!

早咲きの梅はお正月でも咲いているから「もうすぐ春だ!」と暖かい気持ちになってくる

なんといっても、香りが素晴らしい

梅ジュースが飲みたくなってくる

(;^ω^)ノ オイオイ…

奈良時代の貴族は、花見といえば梅の花だったそうだ

貫之さんが初瀬詣でに行くときに泊まるいつもの宿

さすがに今はないけれど…

長谷寺の十一面観音は、現在も拝みに行くことが出来る

74番の源俊頼さんも初瀬詣での歌をよんでいるんだよね!

奈良県桜井市初瀬にある長谷寺

現在の国道165号が初瀬街道と呼ばれていたみたいだから、貫之さんもこの道を歩いていたのかもしれない

古くからあったとされる初瀬街道

天武天皇(第40代天皇)が壬申の乱の時に通った道なんだとか…

今は近鉄大阪線の長谷寺駅から徒歩15分でお寺に行けるみたいだよ

いい感じのウォーキングコース!

いつか…

貫之さんも歩いた街道を歩いてみたい

参考文献

【書籍】

1.神作光一 監修

小学生のまんが百人一首辞典

出版社 学研プラス/256頁

発売日2005年12月

2.著書 小池昌代

ときめき百人一首(14歳の世渡り術)

出版社 河出書房新社/256頁

発売日1017年2月

3.吉海直人 監修

百人一首大事典 ―完全絵図解説―

出版社 あかね書房/143頁

発売日 2006年12月

4.著書 佐佐木幸綱

口語訳詩で味わう百人一首

出版社 さ・え・ら書房/221頁

発行日 2003年12月

5.著書 富谷松雲

(ポケット版)常用漢字準拠

―八体事典―

出版社 有紀書房/400頁

発行日 1993年4月

6.編集 千草会/発行者 内山清蔵

百人一首

発行所 松魁堂/113頁

発行日 1998年5月

【Webサイトの記事】

1.フリー百科事典 ―Wikipedia―

紀貫之

概略・官歴

更新日 2023年6月11日

参照日 2023年7月9日

2.百人一首を探ろう

紀貫之

プロフィール・百人一首和歌へ

参照日 2023年7月9日

3.変体仮名を調べる

―五十音順一覧―

参照日 2023年7月9日