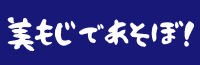

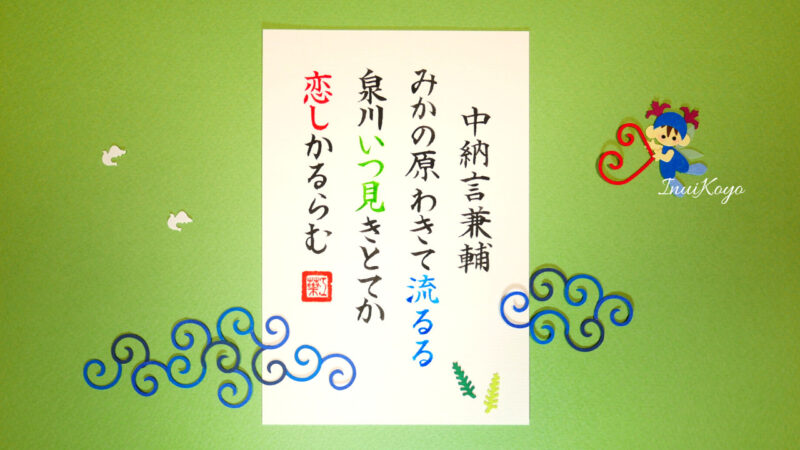

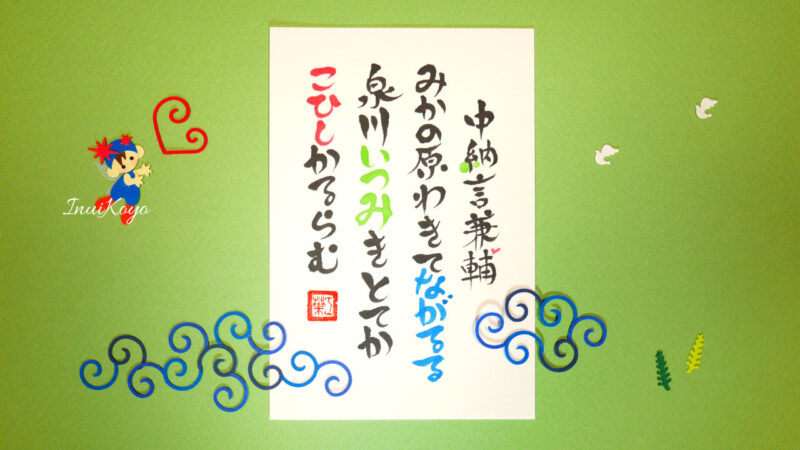

ポストカードに顔彩(絵の具)を使い、3種類の書体(楷書・ゆる文字・かな文字)を筆で描いています

クラフトパンチで青色の帽子をかぶった妖精さんたちや、鳥や葉っぱを作って飾り付けしているので、ぜひ!見てくださいな♪

他にも歌意・解説あり

最後に「わたしのひとりごと」

※画像はクリックで拡大するよ!

古き都があったみかの原、湧き出て流れる川をイメージしてみたよ!

河原で遊んでるのは、妖精さんと鳥さんかな?

かいしょであそぼ!

みかの原 わきて流るる 泉川

いつ見きとてか 恋しかるらむ

歌の意味

みかの原を分けるように…

湧き出て流れる泉川よ!

泉川の「泉」ではないが…

あなたを「いつ」「見」たのか

わからないのに…

なぜこんなにも

あの人が恋しいのだろうか…

言葉の意味

【みかの原】

京都府相楽郡加茂町の古名

【わきて】

「分きて」と「湧きて」の掛詞

【泉川】

現在の木津川の上流部

ゆる文字であそぼ!

歌の解説

恋の始まりの歌

まだ一度も会ったことのない女性への、憧れの気持をよんだとされている

中納言兼輔が宮中へ仕え始めたばかりの若い頃

貴族の姫君の美しさを会う前から聞いているため、すっかり会った気分になり恋をしてしまった?かもしれないという歌である

「わきて」は2人を分けるの「分きて」と、恋心が湧くの「湧きて」の掛詞(かけことば)

「泉川」は「泉」と、いつ見かけたの「いつ見」の掛詞(かけことば)

中納言兼輔ってどんな人?

中納言兼輔(ちゅうなごんかねすけ)

〔877~933年〕

本名は藤原兼輔(ふじわらのかねすけ)

役職名は中納言

25番の三条右大臣(藤原定方)は4歳年上のいとこで、幼い頃から仲が良く、後に定方の娘と結婚する

57番の紫式部の曾祖父

三十六歌仙の1人

鴨川堤には、兼輔が建てた邸宅があった

「堤」とは…

川の水があふれないように、土を高く盛り上げた場所のことだよ!

大らかで人当たりの良さから、屋敷には様々な人たちが集まり、和歌や管弦を楽しんでいた

29番の凡河内躬恒や35番の紀貫之も訪れ、若い歌人たちの面倒を見ていた

慕っていた醍醐天皇(第60代天皇)が930年、仲の良かった三条右大臣は932年に亡くなってしまい、そのショックから兼輔もほどなくして亡くなったといわれている

かな文字であそぼ!

み可農原 王支て那可るゝ 泉川

いつ三き登て可 こ飛しかるら無

わたしのひとりごと

なんですとー‼ Σ(゚Д゚)

顔を見たこともない人を、ウワサを聞いただけで恋に落ちてしまうなんて‼

どんだけ思い込みが激しいの⁉

と思ったけれど…

実はこの時代…

貴族の女性たちは御簾の内側にいて、人前に顔を見せることはしなかったから、知り合ってから恋に落ちることはないんだってね!

会ったことのない人への憧れの気持が…

♡ 恋の始まり ♡

何度も恋歌をおくり求愛するのだとか…

めでたく気持ちが通じると、対面することができるそうなんだけど…

初めて顔を見たとき⁉

まぁ、いろいろあったみたいだよ!

((´∀`))www

ちなみに御簾は…

アシや竹で編んだすだれのようなもの

ホームセンターで売ってる「よしず」みたいなものかな?

そうイメージすると、人影が見えるぐらいしか分からなかったのかも…

兼輔くんも宮中に仕え始めた若い時だったから「姫さま、すげぇ美人だってよ!」と聞いて、いろいろ妄想しちゃったんだろうね

(ΦωΦ)フフフ…

それでも…

百人一首に選ばれるような歌をサラッとよんでしまうなんて、若くても歌のセンスがある人なんだろうな

そして、年月が経ち…

仲良しのいとこ25番の三条右大臣とともに、歌人の中心人物となる

兼輔さんが建てたお屋敷に、若手歌人をよんで和歌や管弦を楽しんでいたらしい

面倒見が良い人だったんだろうね!

このお屋敷には、ひ孫の紫式部も住んでいたんだよ!

そして…

歌会をやっていた時に「みかの原~♪」もよまれたのだろうなと思いきや…

じつは『新古今和歌集』を選ぶ時に…

詠み人知らずだったものを兼輔さんの歌にしてしまったという説があるそうだ!

大昔あるあるですな…

(;^ω^)

ところで…

みかの原はどんな場所?

京都府の相楽郡加茂町

木津川の北側に広がる盆地一帯

「東大寺に大仏を作ろう!」と発願した聖武天皇(第45第天皇)の時代に都があった場所

このころ…

天然痘という流行り病で、人々が苦しんでいたのも発願理由の1つみたいだね

そんな、聖武天皇は5年間で4回も遷都を繰り返しているのだ!

(゚Д゚;エーッ!

遷都とは他の場所に都を移すこと

奈良県のゆるキャラ「せんとくん」の名前も遷都からきてるんだよね

1回目の遷都

平城京から恭仁京(くにきょう)へ

740年~744年の4年間

現在の京都府相楽郡加茂町

歌に出て来る「みかの原」の場所

2回目の遷都

恭仁京から難波宮(なにわのみや)へ

744年~

置かれていた期間は1年もなかった

現在の大阪市中央区

3回目の遷都

難波宮から

紫香楽宮(しがらきのみや)へ

745年~

置かれていた期間は4カ月ほど

現在の滋賀県甲賀市信楽町

4回目の遷都

紫香楽宮から

平城京(へいじょうきょう)へ

745年~

現在の奈良県奈良市

再び都は平城京に移された

てか、最終的に…

もとの都に戻ってるんか~い‼

何度も都を移した理由は?

明確な理由はいまだに分かっていない

(=゚ω゚)ノ オイオイ‼

天然痘は恐ろしい流行り病‼

ワクチンが作れなかった時代、聖武天皇は人々のために試行錯誤していたのかもしれない

参考文献

【書籍】

1.神作光一 監修

小学生のまんが百人一首辞典

出版社 学研プラス/256頁

発売日2005年12月

2.著書 小池昌代

ときめき百人一首(14歳の世渡り術)

出版社 河出書房新社/256頁

発売日1017年2月

3.吉海直人 監修

百人一首大事典 ―完全絵図解説―

出版社 あかね書房/143頁

発売日 2006年12月

4.著書 佐佐木幸綱

口語訳詩で味わう百人一首

出版社 さ・え・ら書房/221頁

発行日 2003年12月

5.著書 富谷松雲

(ポケット版)常用漢字準拠

―八体事典―

出版社 有紀書房/400頁

発行日 1993年4月

6.編集 千草会/発行者 内山清蔵

百人一首

発行所 松魁堂/113頁

発行日 1998年5月

【Webサイトの記事】

1.フリー百科事典 ―Wikipedia―

藤原兼輔

経歴・人物・官歴

更新日 2022年4月22日

参照日 2023年6月2日

2.百人一首を探ろう

中納言兼輔

プロフィール・百人一首和歌へ

参照日 2023年6月2日

3.変体仮名を調べる

―五十音順一覧―

参照日 2023年6月2日

【写真】

1.写真のフリー素材サイト

―Photo AC―

御簾