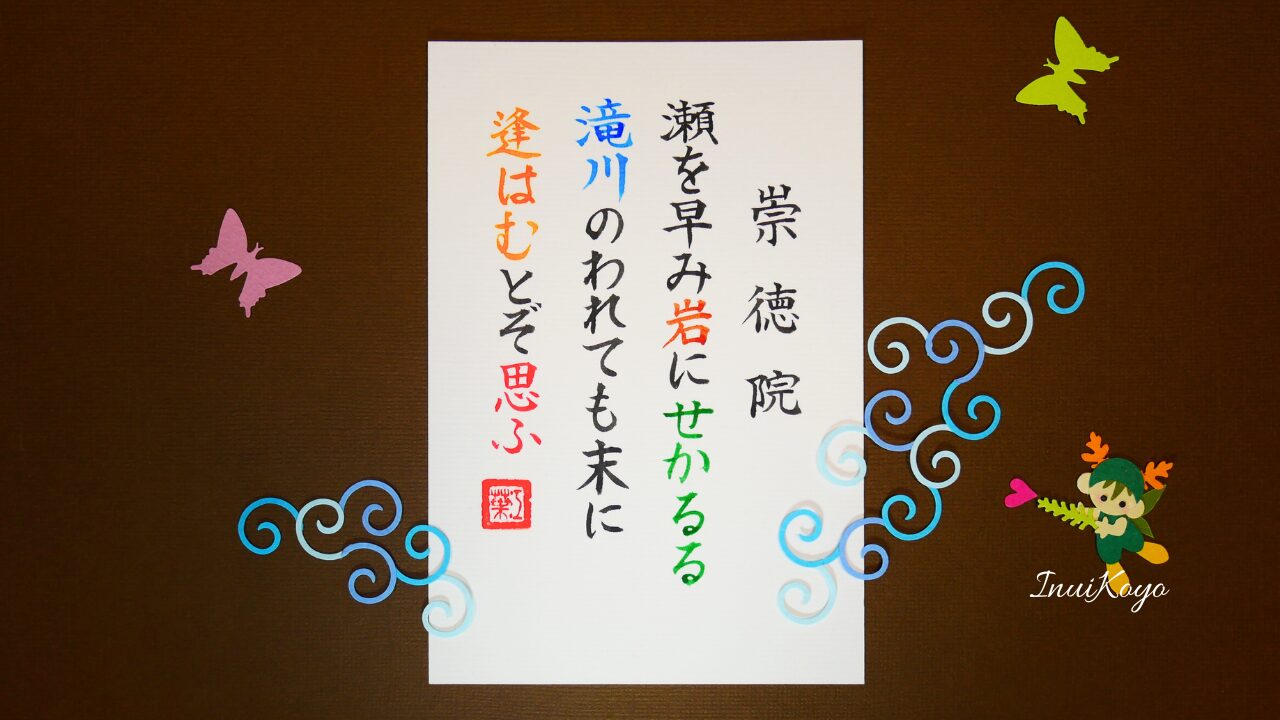

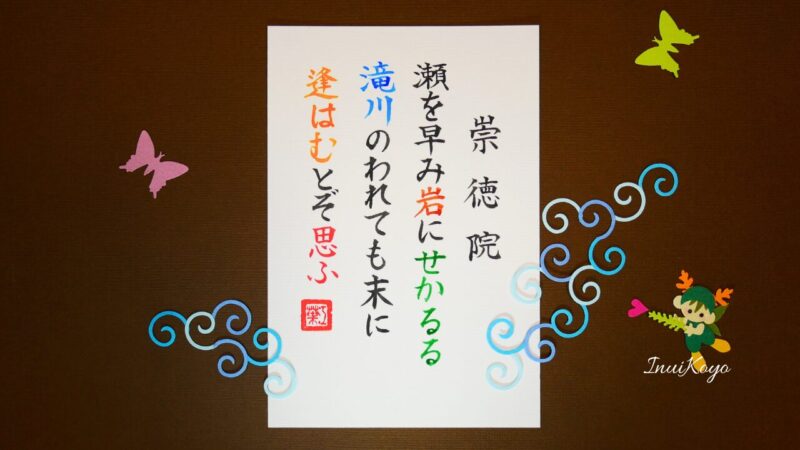

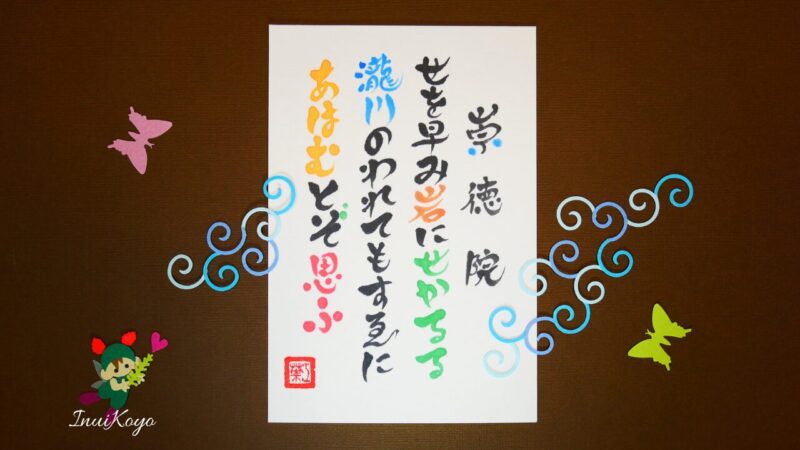

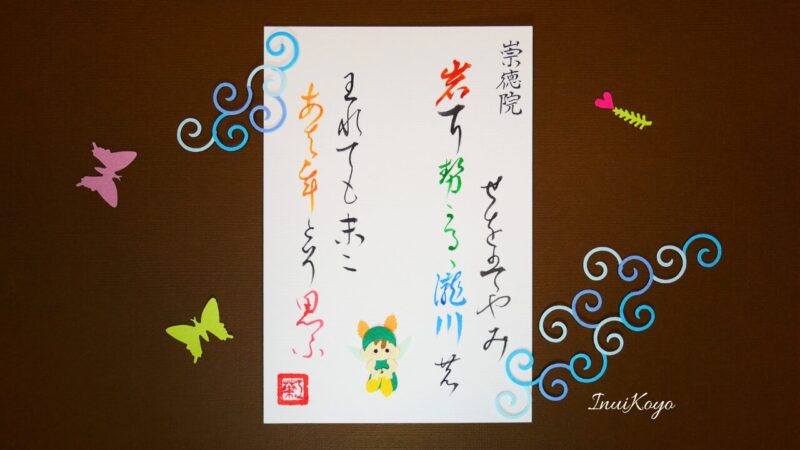

ポストカードに顔彩(絵の具)を使い、3種類の書体(楷書・ゆる文字・かな文字)を筆で描いています

クラフトパンチで緑色の帽子をかぶった妖精さんたちや、蝶々を作って飾り付けしているので、ぜひ!見てくださいな♪

他にも歌意・解説あり

最後に「わたしのひとりごと」

※画像はクリックで拡大するよ!

色違いの2匹の蝶、上流の岩から流れる滝をイメージしてみたよ!

妖精さんたちは、蝶々と仲良くなれたのかな?

かいしょであそぼ!

瀬を早み 岩にせかるる 滝川の

われても末に 逢はむとぞ思ふ

歌の意味

川瀬の流れが早すぎて…

岩にせき止められ

流れが2つに分かれてしまっても

やがて、また1つになるように…

今はあなたと別れても

いつか必ず逢おうと思う

言葉の意味

【瀬を早み】

流れが早い川底の浅い場所

【岩にせかるる】

岩にせき止められる

【滝川】

滝ではなく急な流れのこと

【われても】

水の流れが岩にあたって別れること

男女が別れる意味の掛詞

【逢はむとぞ思う】

水がまたひとつに合流すること

別れた男女が再会する意味の掛詞

ゆる文字であそぼ!

歌の解説

自然の情景に恋の現状と将来への決意を表現した歌である

山の中を激しく流れる川の水が岩にあたって2つに分かれても、下流ではまた1つになることができる

いつかまた、恋人と一緒になりたいという気持ちを重ねた激しい恋の歌である

強引に譲位させられ、不遇な人生を送った崇徳院の無念さが伝わってくる

上の句の「われても」は…

急流が岩の両側から2つに分かれて流れ落ちる景色

下の句の「逢はむとぞ」では…

上流で分れてしまった水の流れが、また1つに合流する景色

最初この歌は…

崇徳院が1150年に83番の皇太后宮大夫俊成に命じて編集した『久安百首』のために詠んだ歌である

行き悩み 岩にせかるる 谷川の

われても末に 逢はむとぞ思う

最初は上の句が「行き悩み 岩にせかるる 谷川の」であった

「行き悩み」の意味は…

物事が思い通りに行かず苦労することだよ!

何度か修正して『詞花和歌集』に収められる時には、気持ちの激しさや強い決意が感じられる現在の歌になったと思われる

崇徳院ってどんな人?

崇徳院(すとくいん)

第75代天皇〔1119~1164年〕

父は鳥羽天皇(第74代天皇)

母は美貌で知られる藤原璋子

1123年

数え5歳(満3歳7か月)で天皇に即位

1129年

76番の法性寺入道前関白太政大臣の娘

藤原聖子が入内する

入内(じゅだい)とは…

天皇の皇后・中宮・女御になる人のことだよ!

1141年

父親の鳥羽上皇から譲位を迫られ、22歳で近衛天皇(第76代天皇)に位をゆずる

崇徳院は天皇在位中から歌会を催し、和歌の世界に没頭していた

『久安百首』を作成

『詞花和歌集』を撰集する

1156年7月

「保元の乱」

崇徳院と後白河天皇の継承問題による内戦で敗北し、讃岐国(香川県)へ流される

配流先での生活

仏教を心から尊敬し、極楽浄土を願い写本作りに専念していた

二度と京都に戻ることはなく46歳で崩御した

かな文字であそぼ!

せを盤やみ 岩耳勢可るゝ 瀧川農

王れても末二 あ者牟と曽思ふ

わたしのひとりごと

崇徳院といえば…

日本三大怨霊の一人!!

日本三大怨霊(にほんさんだいおんりょう)とは…

菅原道真・平将門・崇徳天皇(崇徳院)の三人だよ!

『百人一首』のメンバーに、怨霊になってしまった人物が二人もいるのが興味深い

やっぱり…

政治的権力争いに巻き込まれ、ドロドロの人間関係が原因なのだろうか…

【不義の子】

鳥羽天皇と藤原璋子の第一皇子として誕生した崇徳院

しかし『古事談』には…

白河法皇(第72代天皇)と璋子が密通して生まれた子であり、鳥羽天皇は「叔父子」と呼んで忌み嫌っていたという逸話が書かれている

『古事談』は崇徳天皇誕生100年後に作られたことを考えると、真偽は不明と言われているけれど…

実際、父親には嫌われていたようだし

「火のない所に煙は立たぬ!」

わたしは事実だったと思っている

【保元の乱】

内戦の原因はお世継ぎ問題

76番の藤原忠通(法性寺入道前関白太政大臣)の娘が入内した時

崇徳院は11歳、娘の藤原聖子は8歳だった!?

2人とも現在なら小学生

「仲睦まじかったけれど子どもが生まれなかった」と書かれているのを見ると、いかに周りの大人たちが幼い2人を利用しようと企んでいるのがわかる

「保元の乱」で聖子の父である藤原忠通が、崇徳院と戦った理由はなぜなのか?

崇徳院の側室の女性に皇子が生まれたからという説がある

娘夫婦は仲が良かっただけに、父娘とも不快感を抱いたのだとか…

それでも…

崇徳院と聖子は『保元の乱』まで常に行動を共にし、夫婦円満だったらしい

その後

崇徳院が流刑されたあと、聖子は髪をすべて剃り出家してしまうのである

彼女もまた、時代の波にのまれた1人だったのかもしれない

【崇徳院のたたり】

『保元物語』によると…

「保元の乱」に敗れた崇徳院は、流刑にされ讃岐国(香川県)で写経をしていた

この写経を京の寺に収めてほしいと朝廷にさし出したところ…

「呪詛が込められているのではないか?」と後白河天皇に疑われ送り返されてきたそうだ

その後

怒った崇徳院は髪の毛や髭をのばし放題にし、天狗の姿になったと言われている

ヾ(゚д゚;)オイオイ

死後も崇徳院の怨霊は争いを起こさせ、写経を送り返した人物をさらし首にし、平家一門を壇ノ浦で滅ぼしたとも伝えられている

(-ω-;)ウーン

一方『今鏡』では…

寂しい生活の中で悲しさのあまり、病気も年々重くなっていったと記されているものの、怒りや恨みといった話はなかったという

配流先で詠んだ歌

思ひやれ 都はるかに おきつ波

立ちへだてたる こゝろぼそさに

【歌の意味】

この気持ちを分かって下さい

都から遠くはなれた沖の波

立ち隔てた讃岐にいる心細さを…

讃岐国に住むことになり、心細い気持ちを詠んでいる

悲観の感情はうかがえても怨念を抱いた様子はない

どっちが本当?と聞かれたら…

わたしは『今鏡』の方が本当だと思える

『保元物語』に書かれていることは存在しなかったと考えられているし、実際に写本を見たという人物もいなくて記録も見つかっていないようだ

面白おかしく書かれているだけなんだろうなぁ

その後、時は流れ…

1868年 明治天皇の時代

崇徳天皇の御霊を京都へ帰還させる

1964年(昭和39年)

昭和天皇の時代

崇徳天皇八百年祭に式年祭が行われる

また九百年祭も行われるのだろうか…

「瀬を早み~♪」

この歌は配流される以前に詠まれた歌

中宮聖子のために詠んだ歌と思いたい

参考文献

【書籍】

1.神作光一 監修

小学生のまんが百人一首辞典

出版社 学研プラス/256頁

発売日2005年12月

2.著書 小池昌代

ときめき百人一首(14歳の世渡り術)

出版社 河出書房新社/256頁

発売日1017年2月

3.吉海直人 監修

百人一首大事典 ―完全絵図解説―

出版社 あかね書房/143頁

発売日 2006年12月

4.著書 佐佐木幸綱

口語訳詩で味わう百人一首

出版社 さ・え・ら書房/221頁

発行日 2003年12月

5.著書 富谷松雲

(ポケット版)常用漢字準拠

―八体事典―

出版社 有紀書房/400頁

発行日 1993年4月

6.編集 千草会/発行者 内山清蔵

百人一首

発行所 松魁堂/113頁

発行日 1998年5月

【Webサイトの記事】

1.フリー百科事典 ―Wikipedia―

崇徳天皇

略歴・怨霊伝説

更新日 2025年4月14日

参照日 2025年7月15日

保元の乱

背景・経過

更新日 2025年2月8日

参照日 2025年7月15日

2.百人一首を探ろう

崇徳院

プロフィール・百人一首和歌へ

参照日 2025年7月15日

3.変体仮名を調べる

―五十音順一覧―

参照日 2025年7月15日

【写真】

1.写真のフリー素材サイト

―Photo AC―

川の上流・川の下流