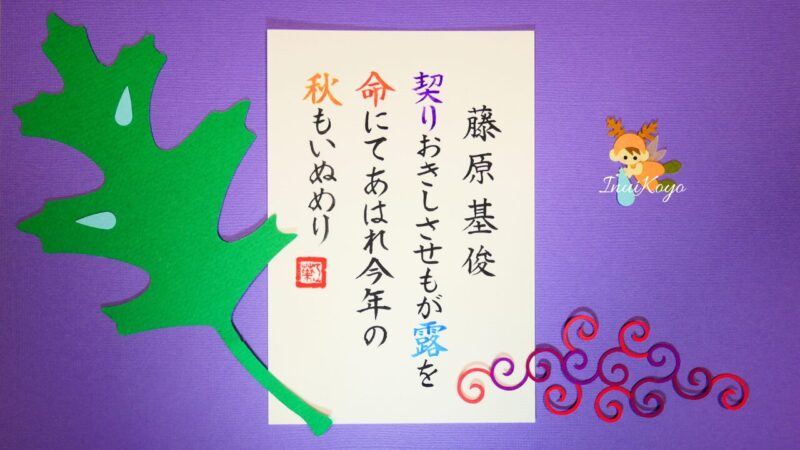

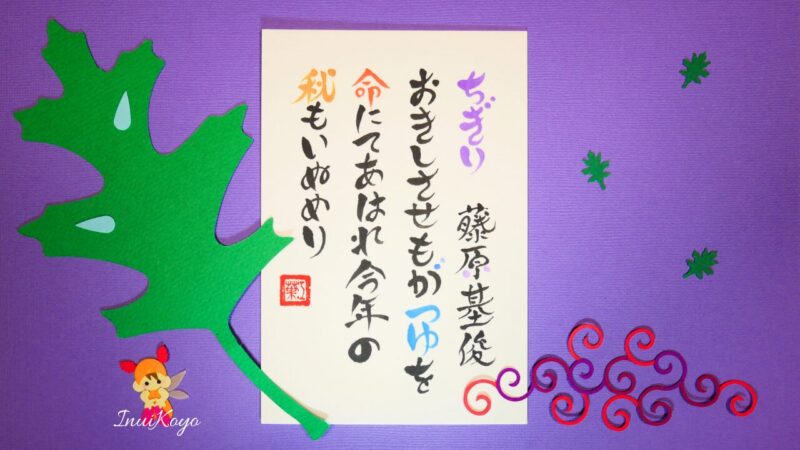

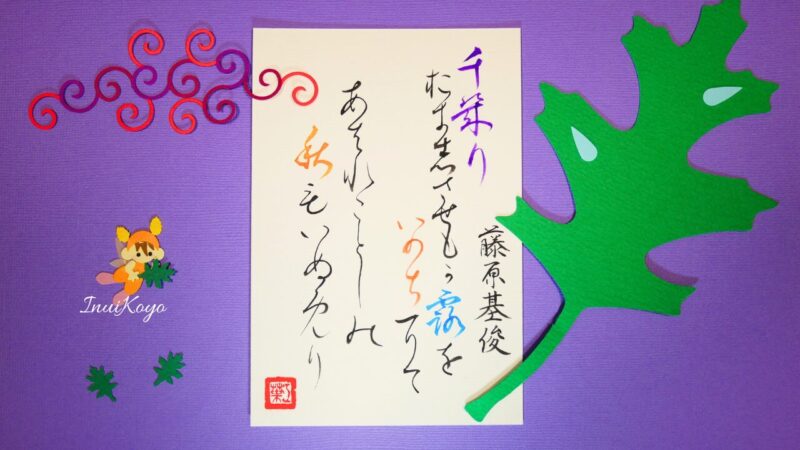

ポストカードに顔彩(絵の具)を使い、3種類の書体(楷書・ゆる文字・かな文字)を筆で描いています

クラフトパンチで、黄金色の帽子をかぶった妖精さんたちや、葉っぱとしずくを作って飾り付けしているので、ぜひ!見てくださいな♪

他にも歌意・解説あり

最後に「わたしのひとりごと」

※画像はクリックで拡大するよ!

深まる秋、ヨモギの葉っぱに朝つゆが降りている風景をイメージしてみたよ!

しずくを運んできたのは妖精さんかな?

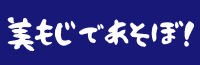

かいしょであそぼ!

契りおきし させもが露を 命にて

あはれ今年の 秋もいぬめり

歌の意味

あなたがお約束して下さった

「させも草の恵みの露」のような

ありがたいお言葉を信じて

生きておりましたのに

あぁ、願いは叶わず

今年の秋もむなしく

過ぎていくようです

言葉の意味

【契りおきし】

約束しておいた

【させも】

平安時代の万能薬であるヨモギ

【露】

恵みの露

この歌ではありがたい言葉のこと

【命】

頼みにして、信じて

【あはれ】

「あぁ」と感情をこめてもらす感動詞

【いぬめり】

過ぎ去ること

ゆる文字であそぼ!

歌の解説

藤原基俊が自分の息子に名誉ある仕事をさせようと法性寺の入道である前関白太政大臣にお願いしたところ「安心せよ!」と約束してくれたので期待していたのに何の連絡もこなかった

「あぁ、今年もダメだったのか…」という残念な気持ちをよんだ歌である

【名誉ある仕事】

基俊の息子は奈良興福寺の僧侶だった

奈良興福寺は710年に藤原不比等が開いた藤原氏の氏寺

61番の伊勢大輔も興福寺から届けられた八重桜の歌をよんでるよね!

この寺では毎年10月10日から一週間、維摩会という行事が行われていた

維摩会とは維摩経というお経を教える会のことで、名誉ある仕事とは維摩会の講師(お経を読む役目)のことである

【しめぢが原のさせも草】

基俊は息子を維摩会の講師にしてもらうため、任命者である76番の法性寺入道前関白太政大臣にお願いしたのだった

すると…

法性寺入道前関白太政大臣は古い歌の一句「しめぢが原のさせも草」と答えてくれたのである

清水観音の詠歌

なほ頼め しめぢが原の

させも草

我が世の中に あらむ限りは

【歌の意味】

まかせなさい!!

標茅原のさせも草のように

ジリジリと胸が焼ける

悩みがあろうと

私がこの世にいる限りは

頼りにし続けなさい!

標茅原(しめじがはら)は…

栃木市にあるヨモギで有名な場所だよ!

「私に任せておけ!」という頼もしい和歌である

しかし…

その年も息子は講師に選ばれることはなかった

信じていたのに裏切られてしまった基俊は、法性寺入道前関白太政大臣が口にした「させも」を取り入れ「今年の秋もむなしく過ぎていくのか」という嘆きを歌にしたのである

藤原基俊ってどんな人?

藤原基俊 (ふじわらのもととし)

〔1060~1142年〕

父は右大臣俊家

藤原道長のひ孫で、名門藤原北家の出身である

藤原氏は4つの家系(南家・北家・式家・京家)に分かれていて、現在の皇族の方々も北家の家柄なんだよ!

23歳の時に父を亡くす

後見人がいなかったためか昇進には恵まれず、官位は低かった

歌壇への登場は遅く46歳の時である

初めて和歌の行事に参加したのは「堀河院御時百首和歌」

鳥羽天皇(第74代天皇)の時代

74番の源俊頼とともに歌壇の指導者として活躍している

書道や漢詩にも優れ『万葉集』に訓点をつける作業に参加していた

『新撰朗詠集』の撰者でもある

80代の頃

83番の皇太后宮大夫俊成が弟子入りし、『古今和歌集』など伝統的な和歌の重要性を教えていた

皇太后宮大夫俊成は百人一首撰者の藤原定家のお父さんだよ!

晩年は出家し83歳で亡くなる

かな文字であそぼ!

千幾り於支志 させも可露を

いのち耳て

あ者れことし能 秋毛いぬ免り

わたしのひとりごと

藤原基俊は…

平安時代に栄華を極め、権力を振るっていた藤原道長のひ孫である

とはいえ…

名門の家系でありながらも官位は低く、あまりいい生活は送っていなかったようだ

歌人デビューは64歳と遅かった

それでも…

74番の源俊頼と共に和歌の指導者として活躍をしていたのだが…

【藤原基俊 VS.源俊頼】

院政期歌壇で伝統的な歌風を重んじる保守派の藤原基俊

それに対して源俊頼は…

斬新な歌をよみ、時代をリードする革新派の歌人

歌風が正反対の2人は、激しく対立してしまうのである

〔源俊頼〕

『無名抄』で基俊について…

「学識はあるが競争心が強く、何も考えず他人を非難することを好み、多くの失敗をした」と批判している

〔藤原基俊〕

ライバルの俊頼に対して…

「文盲の人物だが経験で何とか詩歌を作っている」と嫌味を言っていたらしい

文盲(もんもう)とは読み書きができないことだよ!

悪いことばかり書かれているけれど、2人の仲は本当に悪かったのだろうか?

じつは…

『無名抄』を書いた鴨長明(かものちょうめい)は、源俊頼の息子85番の俊恵法師のお弟子さんなのだ

そのことを考えると…

大げさに書かれているだけなのかもしれない

なぜならば…

自分と同じように昇進に恵まれなかった俊頼のために、なぐさめる歌をよんでいるから

藤原基俊が源俊頼に贈った歌

かたらばや 草葉にやどる

露ばかり

月のねずみの さわぐまにまに

【歌の意味】

語りたいものですなぁ

草葉に残るは露ばかり

月のネズミの騒ぐままに…

「月のねずみ」とは…

白いネズミと黒いネズミのことで、仏典による表現方法だよ!

白と黒のネズミを昼と夜に例え、むなしく過ぎる月日の速さを表現している一首

「お互い貧乏暇なしだけれど、たまにはゆっくりと語り合いたいものですなぁ」という思いが込められているのではないだろうか

主義主張ではゆずれないライバル同士の2人だけれど、本当は互いに認め合う存在だったのかもしれない

(ΦωΦ)フフフ…

そして…

歌の才能はあっても官位に恵まれない2人を支援していたのが、法性寺入道前関白太政だった

25歳で関白になってしまうほどの大物の政治家である

基俊は息子が講師になれるよう懇願するけれど叶わなかった

それは…

基俊の傲慢な性格が知れ渡っていて評判が良くなかったからなのか

それとも…

息子がぼんくらだったのか

百人一首も終わりに近づいていく

華やかだった藤原道長政権時代と比べると、出家した貴族たちの和歌が多い

世の中の雲行きがだんだん怪しくなっている感じがする

参考文献

【書籍】

1.神作光一 監修

小学生のまんが百人一首辞典

出版社 学研プラス/256頁

発売日2005年12月

2.著書 小池昌代

ときめき百人一首(14歳の世渡り術)

出版社 河出書房新社/256頁

発売日1017年2月

3.吉海直人 監修

百人一首大事典 ―完全絵図解説―

出版社 あかね書房/143頁

発売日 2006年12月

4.著書 佐佐木幸綱

口語訳詩で味わう百人一首

出版社 さ・え・ら書房/221頁

発行日 2003年12月

5.著書 富谷松雲

(ポケット版)常用漢字準拠

―八体事典―

出版社 有紀書房/400頁

発行日 1993年4月

6.編集 千草会/発行者 内山清蔵

百人一首

発行所 松魁堂/113頁

発行日 1998年5月

【Webサイトの記事】

1.フリー百科事典 ―Wikipedia―

藤原基俊

経歴・人物

更新日 2024年5月28日

参照日 2024年12月20日

2.百人一首を探ろう

源俊頼朝臣

プロフィール・百人一首和歌へ

参照日 2024年12月20日

3.変体仮名を調べる

―五十音順一覧―

参照日 2024年12月20日

【写真】

1.写真のフリー素材サイト

―Photo AC―

奈良興福寺/中金堂