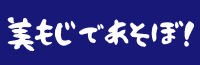

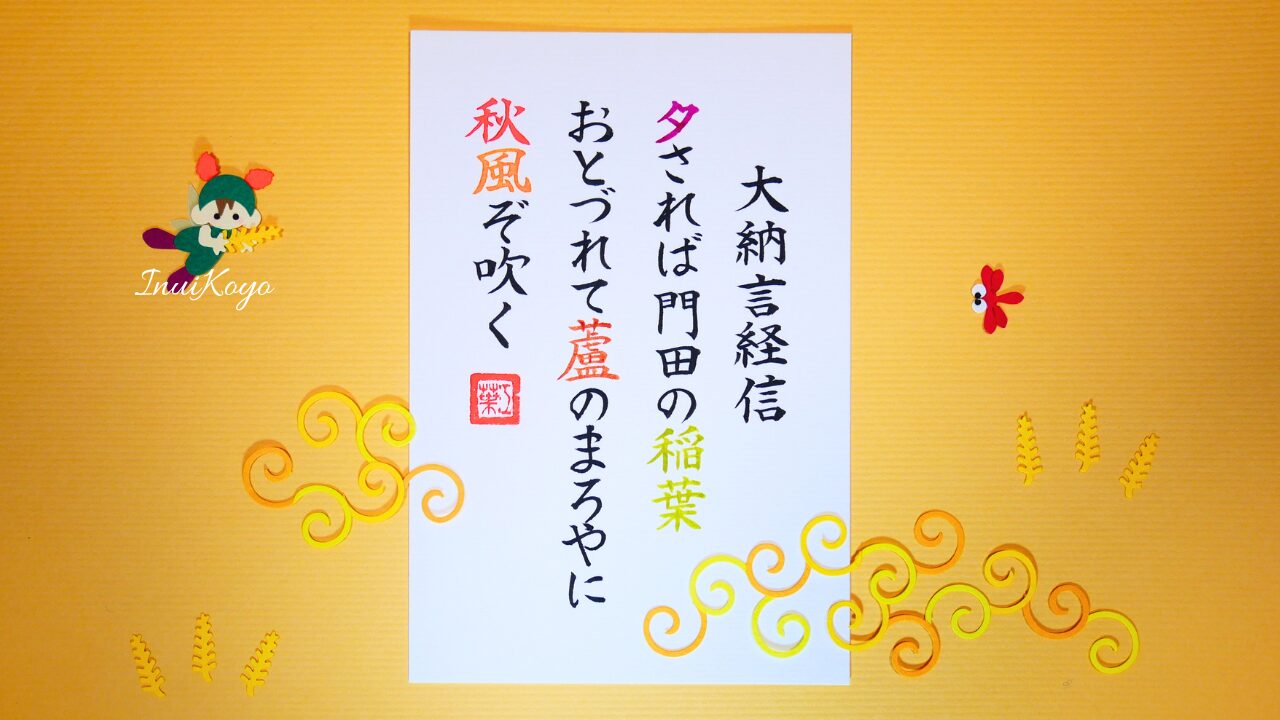

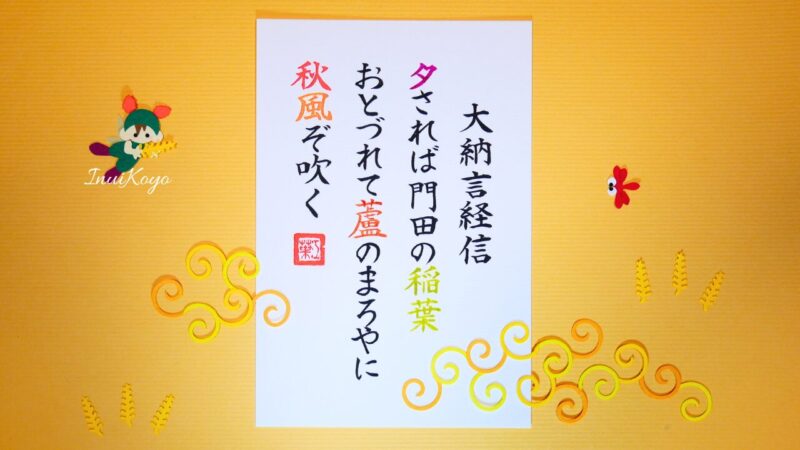

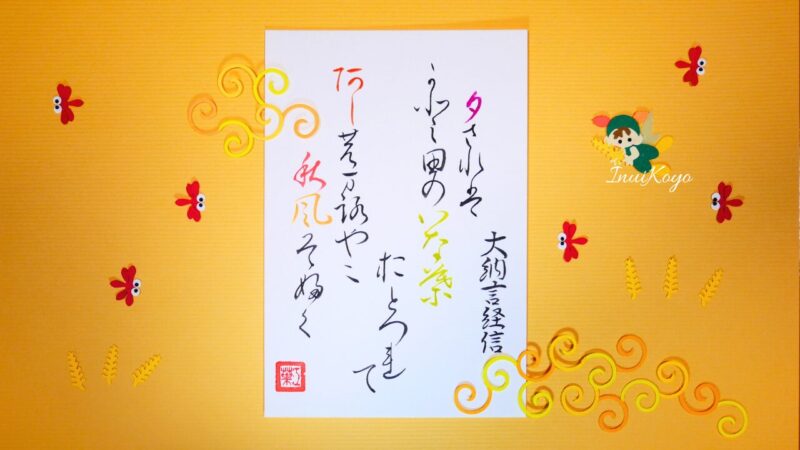

ポストカードに顔彩(絵の具)を使い、3種類の書体(楷書・ゆる文字・かな文字)を筆で描いています

クラフトパンチで濃緑色の帽子をかぶった妖精さんたちや、トンボや稲を作って飾り付けしているので、ぜひ!見てくださいな♪

他にも歌意・解説あり

最後に「わたしのひとりごと」

※画像はクリックで拡大するよ!

秋の夕暮れ、黄金色に染まった稲穂の風景をイメージしてみたよ!

トンボに近づく妖精さん!友だちになれるかな?

かいしょであそぼ!

夕されば 門田の稲葉 おとづれて

蘆のまろやに 秋風ぞ吹く

歌の意味

夕方になると…

門の前にある田んぼの稲の葉が

さわさわと音をたてている

この芦ぶきの小屋にも

秋風が吹き渡ってきたようだなぁ

言葉の意味

【夕されば】

夕方になると…

「されば」は移り変わるという意味

【門田】

家の門の前にある田んぼ

【おとづれて】

訪ねるの他に…

音をたてるという意味もある

【蘆のまろや】

芦ぶきのそまつな小屋

ゆる文字であそぼ!

歌の解説

詞書(ことばがき)には…

「大納言経信の友人 源師賢の山荘に、貴族たちが招かれた時に催された歌会で詠まれた」と書かれている

題名は「田家秋風」

実際に、夕方の田園風景を目の前にしてよまれた歌である

「門田」・「稲葉」・「芦のまろや」

この3つの言葉を並べることで、秋の夕暮れの田園風景を聴覚・視覚・触覚で表現している

上の句では風で稲穂がなびいている景色を目と耳(聴覚・視覚)で認識

下の句では家の中に風が吹き込んできた事を肌(触覚)で感じている

「おとづれて」は訪れるの他に、音を立てるという意味もある

【山荘】

山荘とは山の中にある別荘のこと

京都の西側にあたる梅津(京都市右京区梅津)にあった源師賢の別荘は、景色の良い場所とされ、平安時代には貴族の別荘がたくさんあった

現在…

源師賢の別荘跡は「梅宮大社」にある

境内にある池中亭茶屋の茅ぶきの屋根の形が「芦のまろ屋」の雰囲気を今に伝えている

平安貴族も現代人と同じように、別荘に行って自然を楽しんでいたみたいだね!

源経信ってどんな人?

大納言経信(だいなごんつねのぶ)

〔1016~1097年〕

本名は源経信(みなもとのつねのぶ)

役職名は大納言

父は源道方

母は源国盛の娘

74番の源俊頼朝臣は息子

85番の俊恵法師は孫

「宇田源氏」という名門氏族である

宇田源氏とは…

宇多天皇(第59代天皇)を祖とする源氏氏族のことだよ!

漢詩・和歌・管弦の才能を備えていたので、55番の大納言公任と並んで「三船の才」とよばれた

1041年「祐子内親王家名所歌合」の他、多くの歌合せに参加している

白河天皇(第72代天皇)の時代

重要な役職に就いていたが天皇から疎まれ『後拾遺和歌集』の撰者になれなかった

晩年は和歌の指導者として歌合せの伴者を務めていた

82歳で逝去

かな文字であそぼ!

夕され盤 可登田のいな葉

於とつ連て

阿し農万路や二 秋風そ婦く

わたしのひとりごと

源経信は宇多天皇の血筋である名門氏族

国風文化が栄えていた時代の権力者だった藤原道長の正室 源倫子も宇多源氏の血筋だった

妻の実家がお金持ちで支援してもらったから、藤原道長も権力を振りかざすことができたみたいだね!

名門氏族の血筋だからなのか…

「漢詩・和歌・管弦」の才能もあり

「蹴鞠」も上手かったそうだ

文武両道!!

何でも器用に出来てしまう人なんだろうなぁ

そんな経信も69番の能因法師や70番の良暹法師と同じ秋の歌をよんでいる

華やかでもなく、寂しさでもない

この歌には爽やかさを感じる

日本の田園風家は春夏秋冬どの季節も素敵だけれど、特に稲穂が夕日に照らされて、黄金色に輝いている景色は本当に美しいと思う

【伊雑宮】

実りの秋

お伊勢参りで伊雑宮に行った時のこと

伊雑宮(いざわのみや)は神宮内宮の別宮で三重県志摩市磯部町にある神社

天照大御神さまが祀られているよ!

「川うめ」というウナギ屋さんでお昼を食べた

ウナギはもちろん美味しかったけれど

それよりも…

地元のお米で炊いたご飯が泣きそうになるくらい美味しかった!

まさに「一粒一粒、お米が立っている!」という表現はこのことなんだと感動する

ありきたりの言葉だけど「日本人に生まれてよかった~!」と心からそう思った

そのあと、伊雑宮での参拝で…

思わず神さまに「ご飯がすごく美味しかったです!」と伝えると

前方からフワッと優しい風が吹いてきて

「それは良かったです!」と神さまがこたえて下さったような気がした

【磯部の御神田】

磯部の御神田(いそべのおみた)は毎年6月24日に行われている田植え祭のこと

「伊雑宮」近くの田んぼで行われていて、重要無形民俗文化財に指定されている

起源は定かではないが…

平安時代末期には現在の形が成立していたとう説がある

日本人の食事に欠かせないお米

毎日あたり前のように食べているけれど

ある日、突然…

米不足で店頭からお米が消える

スーパーにはたくさんのパンも麺類もあるのに…

なぜか不安になってしまう

ヽ(д`ヽ)。。オロオロッ。。(ノ´д)ノ

明治生まれの祖母が…

「お米は一粒も残さずに食べなさい!」とよく言っていた

戦時中

一番つらかったのは食べ物がないこと

わたしが子どもの頃

おかずやご飯を残すと、もったいないからと言って無理してでも食べてしまうから心配だった

祖父を早くに亡くし、女一人で4人の子育てをしていた

今のわたしには想像できないほど、この時代に生きていた人たちは過酷な生活を送っていたのだろう

ほんとうに、戦争って・・・

毎日、好きな物を食べられることに感謝

(。-人-。)合掌

参考文献

【書籍】

1.神作光一 監修

小学生のまんが百人一首辞典

出版社 学研プラス/256頁

発売日2005年12月

2.著書 小池昌代

ときめき百人一首(14歳の世渡り術)

出版社 河出書房新社/256頁

発売日1017年2月

3.吉海直人 監修

百人一首大事典 ―完全絵図解説―

出版社 あかね書房/143頁

発売日 2006年12月

4.著書 佐佐木幸綱

口語訳詩で味わう百人一首

出版社 さ・え・ら書房/221頁

発行日 2003年12月

5.著書 富谷松雲

(ポケット版)常用漢字準拠

―八体事典―

出版社 有紀書房/400頁

発行日 1993年4月

6.編集 千草会/発行者 内山清蔵

百人一首

発行所 松魁堂/113頁

発行日 1998年5月

【Webサイトの記事】

1.フリー百科事典 ―Wikipedia―

源経信

経歴・人物

更新日 2023年4月7日

参照日 2024年10月18日

磯部の御神田

略歴・系譜

更新日 2024年2月28日

参照日 2024年10月18日

2.百人一首を探ろう

大納言経信

プロフィール・百人一首和歌へ

参照日 2024年10月18日

3.変体仮名を調べる

―五十音順一覧―

参照日 2024年10月18日

【写真】

1.写真のフリー素材サイト

―Photo AC―

梅宮大社