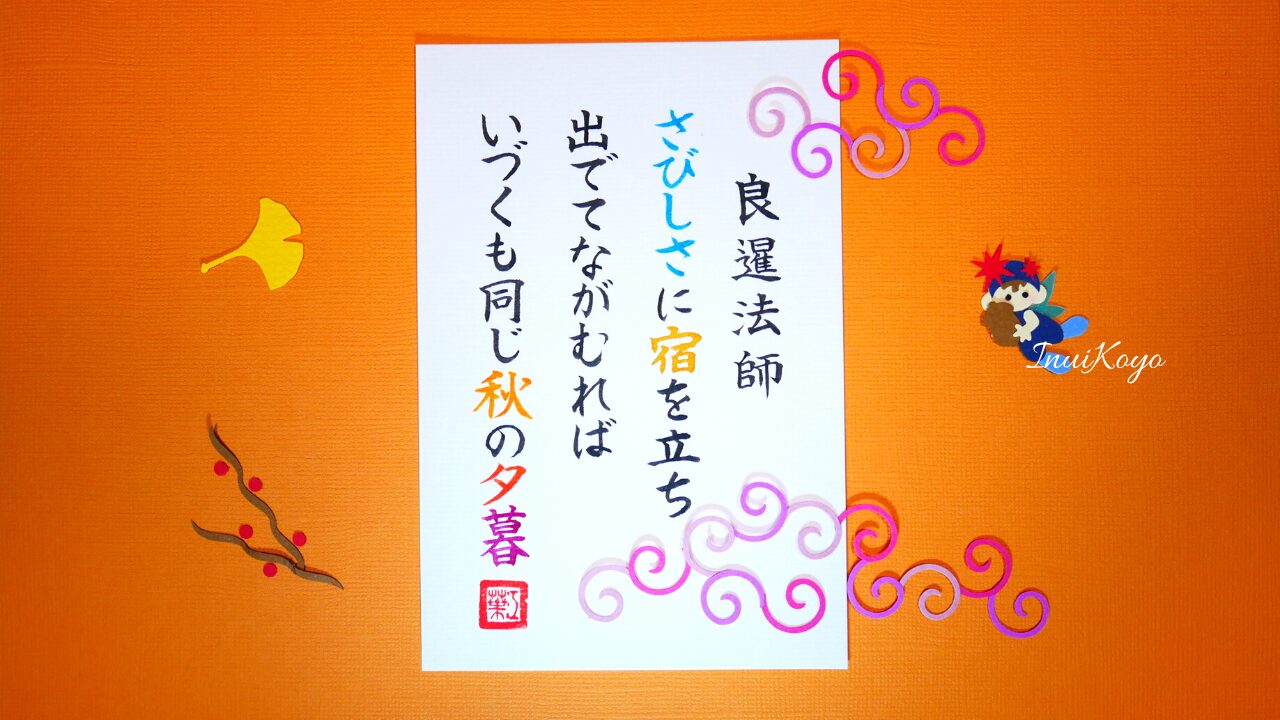

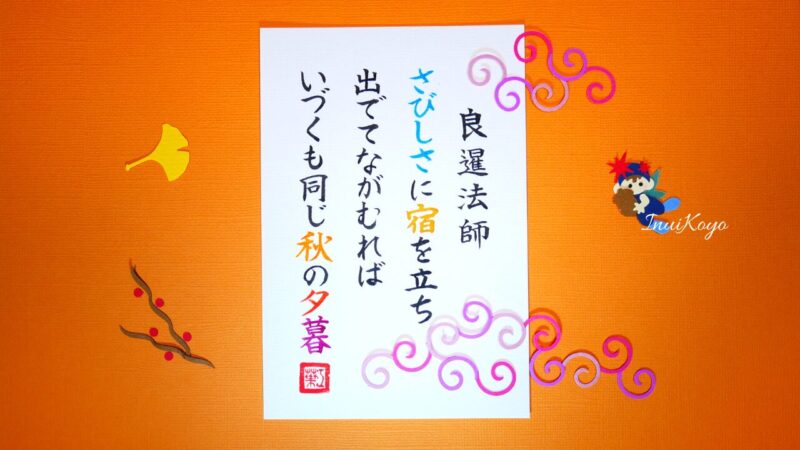

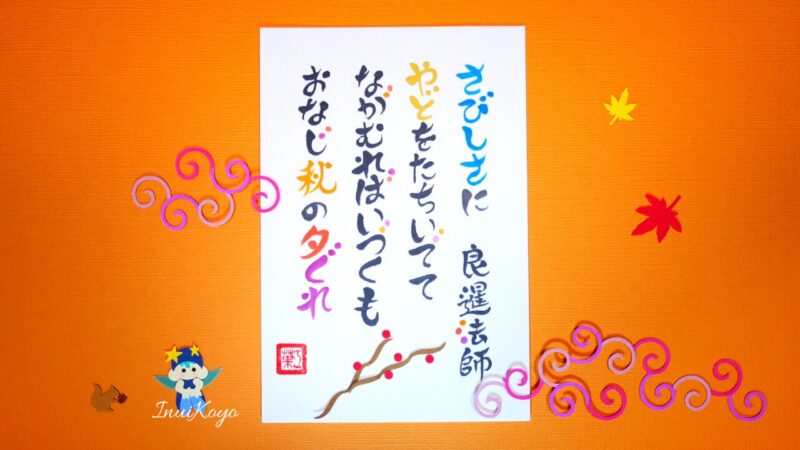

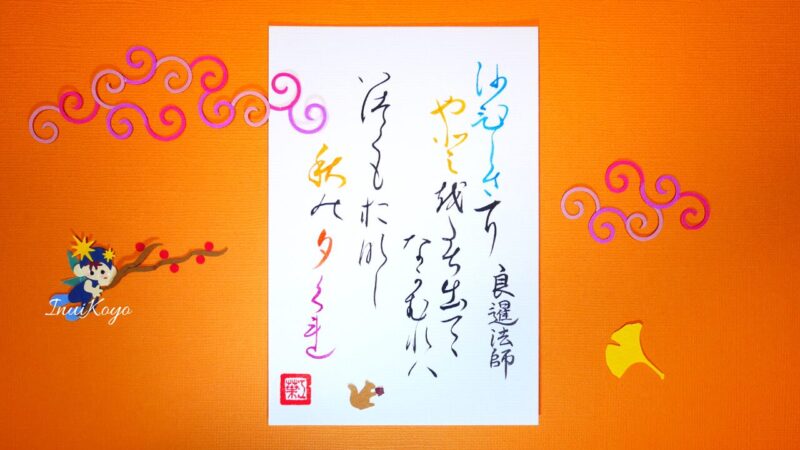

ポストカードに顔彩(絵の具)を使い、3種類の書体(楷書・ゆる文字・かな文字)を筆で描いています

クラフトパンチで、あい色の帽子をかぶった妖精さんたちや、落ち葉や木の実を作って飾り付けしているので、ぜひ!見てくださいな♪

他にも歌意・解説あり

最後に「わたしのひとりごと」

※画像はクリックで拡大するよ!

少しだけ残った落ち葉と木の実で深まる秋をイメージしてみたよ!

木の実で遊ぶ妖精さんも少しだけ寂しそうだなぁ

かいしょであそぼ!

さびしさに 宿を立ち出でて

ながむれば

いづくも同じ 秋の夕暮

歌の意味

寂しさにたえられず

家の外に出てあたりを眺めると

どこも同じような

寂しい秋の夕暮れなのだなぁ

言葉の意味

【宿】

ここでは自分の住んでいる家

【立ち出でて】

立ち上がって外に出て

【いづくも】

どこもかしこも

ゆる文字であそぼ!

歌の解説

詞書きのない題知らずの歌である

良暹法師は比叡山での修行のあと

老いてきたので山を降り、大原の里に庵(小屋)を建てて暮らしていた

大原の里は、京都市左京区の比叡山のふもとにある場所だよ!

大原三千院が有名だね!

僧が数千人もいた比叡山から、1人で大原へ移り住んだ頃に詠まれた歌である

1人で家にいると寂しくて…

気が晴れるかと思い外へ出てみたが、誰にも会うことができなかった

静かな山里に夕暮れが近づくと…

さらに寂しい風景が広がるのであった

あえて寂しさに身をおくことで、味わい深い歌となっている

【寂しさの美学】

当時の「さびしさ」という気持ちは秋や冬の風景のことで、とくに荒れてしまった家や野山など、あまり人が行かない場所に寂しさを感じていたようだ

この感じ方は後に「わび・さび」といわれる美学を生み出すのである

「侘び・寂び」とは…

質素で地味な風景を心の中で美しいと感じること

本来、あまり良くない意味として使われる「わびしい」や「さびしい」が、ほめ言葉として使われるようになったのである

良暹法師ってどんな人?

良暹法師 (りょうぜんほうし)

〔生没年不詳〕

経歴については不明

比叡山の僧侶

祇園社で別当の地位に就いていた

祇園社は京都の八坂神社のことだよ!

中国の詩人 陶淵明の影響で、人里はなれた場所で自然とともに暮らす生活に憧れ、大原の里に1人で小屋を建てて住んでいた

晩年は雲林院という寺に住んだといわれている

雲林院は現在も京都市北区紫野にあって『源氏物語』にも登場するお寺だよ!

歌が上手かったので宮中に出入りしており、人気のある歌人を集めた歌合せや歌会に出席していた

69番の能因法師や71番の大納言経信とも知り合いであったといわれている

かな文字であそぼ!

沙飛しさ耳 や登越多ち出てゝ

な可むれ八

い徒くも於那し 秋 能 夕く連

わたしのひとりごと

百人一首は親子・ライバルなど関連のある歌人を並べることがある

能因法師 VS. 良暹法師

2人ともお坊さん

そして…

秋の歌

百人一首撰者の藤原定家は何らかの意図があって隣り合わせにしたに違いない

その理由とは?

能因法師は…

旅をしながら歌を詠むお坊さん

趣味は歌枕スポットを見つけること

歌の内容は…

美しく鮮やかな風景を表現していて明るい歌が多かった

一方、良暹法師は…

僧が数千人もいた比叡山から山里へ移り住み、小屋を建て一人ぼっちで住んでいた

移り住んだ理由は老いてしまったから

歌の内容は…

質素で物静かなようすを表現した寂しい歌が多かった

良暹法師が桜を見に行った時の歌

たづねつる 花もわが身も

おとろへて

後の春とも えこそ契らね

【歌の意味】

わざわざ桜を見に訪ねて来たが

花も我が身も共に衰えて

次の春にまた訪ねる約束は

できそうにもないだろうなぁ

雲林院に桜を見に行くと…

ほとんど散ってしまい、わずかに枝に残っていた花を見てよんだ歌である

春の歌でさえ「わび・さび」を思い切り発動させているのだ

(* ´艸`)クスクス

華やかな能因法師と地味な良暹法師

2つの和歌を比べると正反対なのがよくわかる

だからこそ…

藤原定家は隣り合わせにしたのだろう

【物悲しく感じる秋の夕暮れ】

実りの秋

食べ物も美味しいし、紅葉狩りも楽しめる

何を食べようか…

どこへ行こうかとワクワクしてしまう季節だ

その反面…

西日が差し込む部屋に1人でいる時

ベランダに出て秋風が吹き抜けた瞬間

ふと、寂しさに襲われる時がある

だから…

わたしも良暹さんの気持ちもわかる

(*・ω・)(*-ω-)ウンウン♪

なぜ、秋の夕暮れは物悲しい不安な気持ちになるのだろう

夕方になると肌寒い風が吹くせいなのか

それとも…

もう少しで今年も終わってしまうという感情が沸き上がるからなのか

じつは…

秋になると日照時間が短くなるため、幸福ホルモンと呼ばれているセロトニンが減少して不安を感じる可能性があるそうなのだ

科学的にはそうなのかもしれない

それでも…

何かもっと違う不思議なものを感じる

日本の神さまには、四季をつかさどる神さまがいる

奈良時代

平城京の人々には四季神とよばれ親しまれてきた

【春の神さま佐保姫】

平城京の東にある佐保山が神霊

佐保山を取り巻く白く柔らかな春霞の衣を織る機織りの女神

【夏の神さま筒姫】

名前の由来は井筒・井戸からきている

植物の生育をつかさどる女神

【秋の神さま竜田姫】

平城京の西にある竜田山が神霊

竜田山の紅葉を色鮮やかに染める染色の女神

【冬は宇津田姫】

地名も山も存在せず由来は不明

冬をつかさどる女神

夏と冬はマイナーな女神さまなんだよね…

もしかしたら…

四季神さまが降り立つ季節、それぞれの神さまたちの醸し出す雰囲気によって、華やいだ気分になったり、物悲しくなったりするのかもしれない

老いること、貧しい生活など、ネガティブな感情を美しい言葉で歌にする良暹法師

彼は侘しさ寂しさを楽しむポジティブな性格だったのかもしれない

参考文献

【書籍】

1.神作光一 監修

小学生のまんが百人一首辞典

出版社 学研プラス/256頁

発売日2005年12月

2.著書 小池昌代

ときめき百人一首(14歳の世渡り術)

出版社 河出書房新社/256頁

発売日1017年2月

3.吉海直人 監修

百人一首大事典 ―完全絵図解説―

出版社 あかね書房/143頁

発売日 2006年12月

4.著書 佐佐木幸綱

口語訳詩で味わう百人一首

出版社 さ・え・ら書房/221頁

発行日 2003年12月

5.著書 富谷松雲

(ポケット版)常用漢字準拠

―八体事典―

出版社 有紀書房/400頁

発行日 1993年4月

6.編集 千草会/発行者 内山清蔵

百人一首

発行所 松魁堂/113頁

発行日 1998年5月

【Webサイトの記事】

1.フリー百科事典 ―Wikipedia―

良暹

略歴・系譜

更新日 2023年12月24日

参照日 2024年10月3日

佐保姫

略歴・系譜

更新日 2024年2月1日

参照日 2024年10月3日

竜田姫

略歴・系譜

更新日 2023年9月9日

参照日 2024年10月3日

2.百人一首を探ろう

良暹法師

プロフィール・百人一首和歌へ

参照日 2024年10月3日

3.変体仮名を調べる

―五十音順一覧―

参照日 2024年10月3日

【写真】

1.写真のフリー素材サイト

―Photo AC―

八坂神社