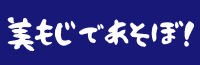

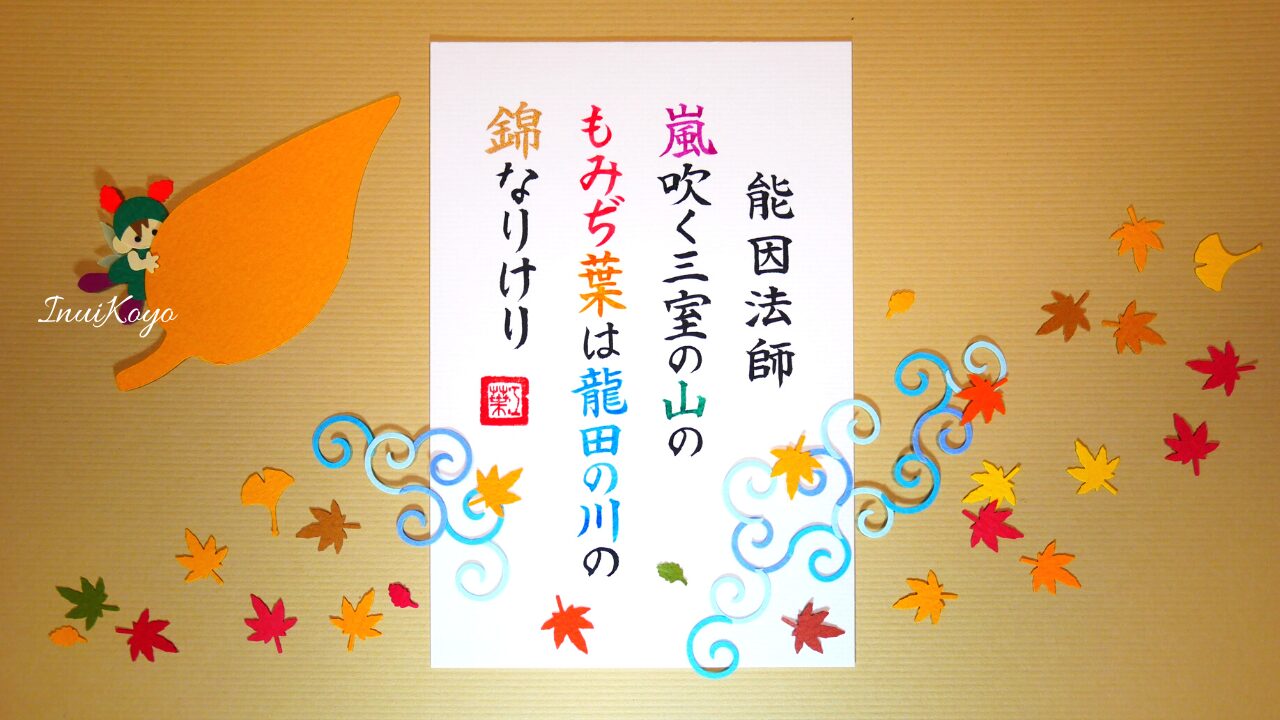

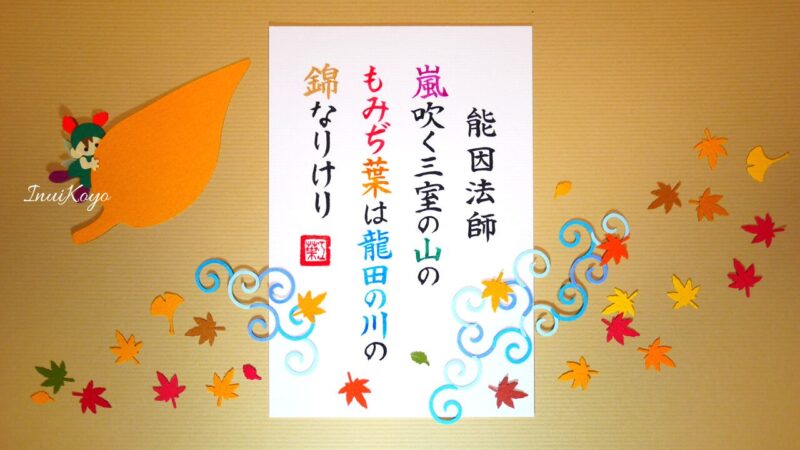

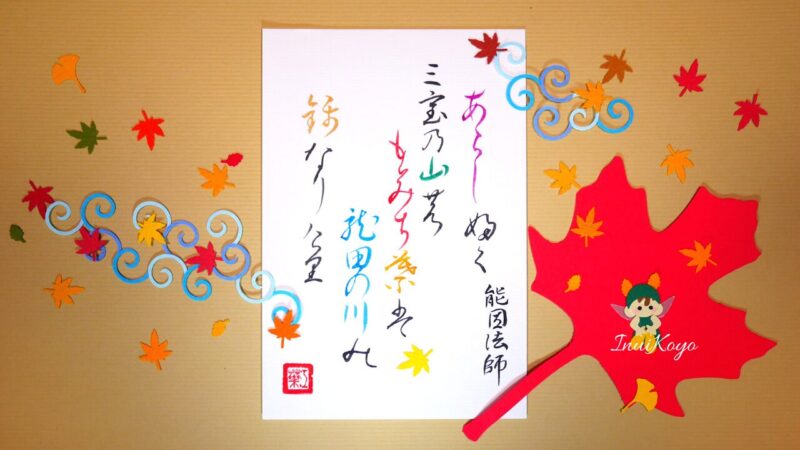

ポストカードに顔彩(絵の具)を使い、3種類の書体(楷書・ゆる文字・かな文字)を筆で描いています

クラフトパンチで濃緑色の帽子をかぶった妖精さんたちや、モミジを作って飾り付けしているので、ぜひ!見てくださいな♪

他にも歌意・解説あり

最後に「わたしのひとりごと」

※画像はクリックで拡大するよ!

紅葉の秋、色とりどりの落ち葉の川をイメージしてみたよ!

大きな落ち葉にのった妖精さん!錦の川を下ってどこへ行くのかな?

かいしょであそぼ!

嵐 吹く 三室の山の もみぢ葉

竜田の川の 錦なりけり

歌の意味

嵐が吹き散らす

三室山の紅葉の葉は

竜田川の川面をうめつくしている

まるで錦に染めあげた

織物のようだなぁ

言葉の意味

【三室の山】

奈良県生駒郡斑鳩町にある

神奈備山(神の鎮座する山という意味)

【竜田の川】

三室山のふもとを流れる川

【錦】

金や銀など

五色の糸で織りあげた美しい絹織物

ゆる文字であそぼ!

歌の解説

1049年11月

後冷泉天皇(第70代天皇)が開いた内裏歌合に参加した時「紅葉」をテーマに歌われたもの

実際の風景を見てよんだものではない

「三室の山」と「竜田の川」

2つの紅葉の歌枕(名所)を入れて、山と川を対比させている

嵐で散った三室山のもみじの葉

「竜田川の錦を織り上げるため散ったのか! 今はじめて気づいた!」というアイデアが盛り込み詠まれている歌である

上の句では、激しい風で散る紅葉の動きのある美しさ

下の句では、川面に浮かぶ紅葉の静かな美しさを表現している

能因法師ってどんな人?

能因法師(のういんほうし)

〔988~没年未詳〕

本名は橘永愷(たちばなのながやす)

大学で詩歌を学び

文学や歴史学を研究する学者となる

26歳のころ

恋人の死をきっかけに、官職よりも歌の道を求めて出家する

摂津国の古曾部(現在の大阪府高槻市)に住んでいたので「古曾部入道」とも呼ばれていた

入道(にゅうどう)とは、出家したお坊さんのことだよ!

寺院には定住せず

甲斐国(静岡県)や陸奥国(東北地方)など日本各地を旅して歌をよむ

わが国初の「漂泊の歌人」であり、和歌を「歌道」ととらえた最初の人物である

歌学書『能因歌枕』があるほど、歌の名所の研究家であった

関白 藤原頼通が催した「賀陽院水閣歌合」には能因法師の他

藤原頼通は権力者だった藤原道長の息子だよ!

かな文字であそぼ!

あらし婦く 三室 乃 山 農

も美ち葉盤

龍田の川能 錦なり介里

わたしのひとりごと

お日様の光を浴び

真っ赤に染まったもみじに出会ったことがある

角度によって葉っぱの色が金色に輝き、まるで光の神さまがモミジに宿っている感じがして感動した

わたしがモミジに思い入れがあるのは、自分が生まれた時の記念樹だからかもしれない

記念樹のモミジは新芽が赤く、春なのに真っ赤に紅葉するのだ

そして、初夏…

だんだん色が変わって濃い緑色になり、秋になるとまた紅葉する

なんとも不思議な品種のモミジだった

春は深みのある真っ赤な紅色

秋は朱色に近い明るい赤だった気がする

品種名は出猩々(でしょうじょう)

イロハモミジの一種

枕詞の収集家だった能因法師

三室山の他にも…

たくさんの紅葉スポットを知っていたに違いない

【漂泊の歌人】

寺院に定住することはなく、旅をしながら歌を詠むお坊さん

カメラがなかった時代

出会った景色を和歌で表現していた

そして…

彼は歌を詠むだけではない

「歌枕マニア」でもあるのだ!

歌枕(うたまくら)とは…

和歌の題材となる「日本の名所」のことだよ!

『能因歌枕』という書物もあったらしい

「おっ!ここは!」と思う場所をメモする歌枕手帳みたいなものだろうか

日本各地を旅していたのだから

おすすめの観光スポットもたくさんあったのだろうなぁ

ぜひ、見てみたい!

(ΦωΦ)フフフ…

【数寄なことで生きていく】

数寄者であった能因法師

数寄(すき)は…

和歌・茶の湯・生け花など、風流の道を好むという意味でもある

数寄の元になったのは「好き」という言葉だよ!

色好みと区別するために数寄という漢字が使われるようになったんだって!

日本の建築様式の1つに「数寄屋造り」がある

歌道・茶道・花道を行うための建物のことをいうそうだ

「歌道」という数寄な道を確立した能因法師に憧れた人たちは多かった

当時、彼の生き方に習い

出家する人が続出したといわれている

86番の西行法師

江戸時代の俳人である松尾芭蕉も能因法師に憧れていた1人だったそうだ

ユーチューブが流行り出したころ

「好きなことで生きていく!」という広告をよく見かけた

現在でも小学生男子の将来就きたい職業ランキングの10位以内にユーチューバーが入っているそうだ

2007年6月からインターネット動画投稿サイトとして始まった「YouTube」

今すぐ知りたい情報の映像が検索するとすぐに見られる

個人でも気軽に動画投稿から、自分でもやってみたいという憧れはあるけれど、機材とか準備する物も多くてなかなか難しい

ユーチューブを職業にするなんて

わたしには…

(ヾノ・∀・`)ムリムリ

【おもしろエピソード】

都をば 霞とともに 立ちしかど

秋風ぞ吹く 白河の関

【歌の意味】

京の都を霞のかかる春に出発したが

もう秋風がふいている

この白河の関では…

白河の関は…

現在の福島県白河市にあった古代の関所だよ!

この歌の出来栄えに満足していた能因法師なのだが…

じつは…

白河を旅して詠んだ時の歌ではなかったのだ

そこで、歌を発表する時

自分は旅をしていた噂を流し

こっそり自宅で肌を焼き

日焼けをしたように見せたのだとか…

ヾ(°∇°*) オイオイ

数寄の道を確立していた人物だけあって、ちょっと風変わりなお坊さんだったのかもしれない

お茶目で可愛いけど…

参考文献

【書籍】

1.神作光一 監修

小学生のまんが百人一首辞典

出版社 学研プラス/256頁

発売日2005年12月

2.著書 小池昌代

ときめき百人一首(14歳の世渡り術)

出版社 河出書房新社/256頁

発売日1017年2月

3.吉海直人 監修

百人一首大事典 ―完全絵図解説―

出版社 あかね書房/143頁

発売日 2006年12月

4.著書 佐佐木幸綱

口語訳詩で味わう百人一首

出版社 さ・え・ら書房/221頁

発行日 2003年12月

5.著書 富谷松雲

(ポケット版)常用漢字準拠

―八体事典―

出版社 有紀書房/400頁

発行日 1993年4月

6.編集 千草会/発行者 内山清蔵

百人一首

発行所 松魁堂/113頁

発行日 1998年5月

【Webサイトの記事】

1.フリー百科事典 ―Wikipedia―

能因法師

略歴・系譜

更新日 2023年12月1日

参照日 2024年9月20日

2.百人一首を探ろう

能因法師

プロフィール・百人一首和歌へ

参照日 2024年9月20日

3.変体仮名を調べる

―五十音順一覧―

参照日 2024年9月20日

【写真】

1.写真のフリー素材サイト

―Photo AC―

数寄屋造り