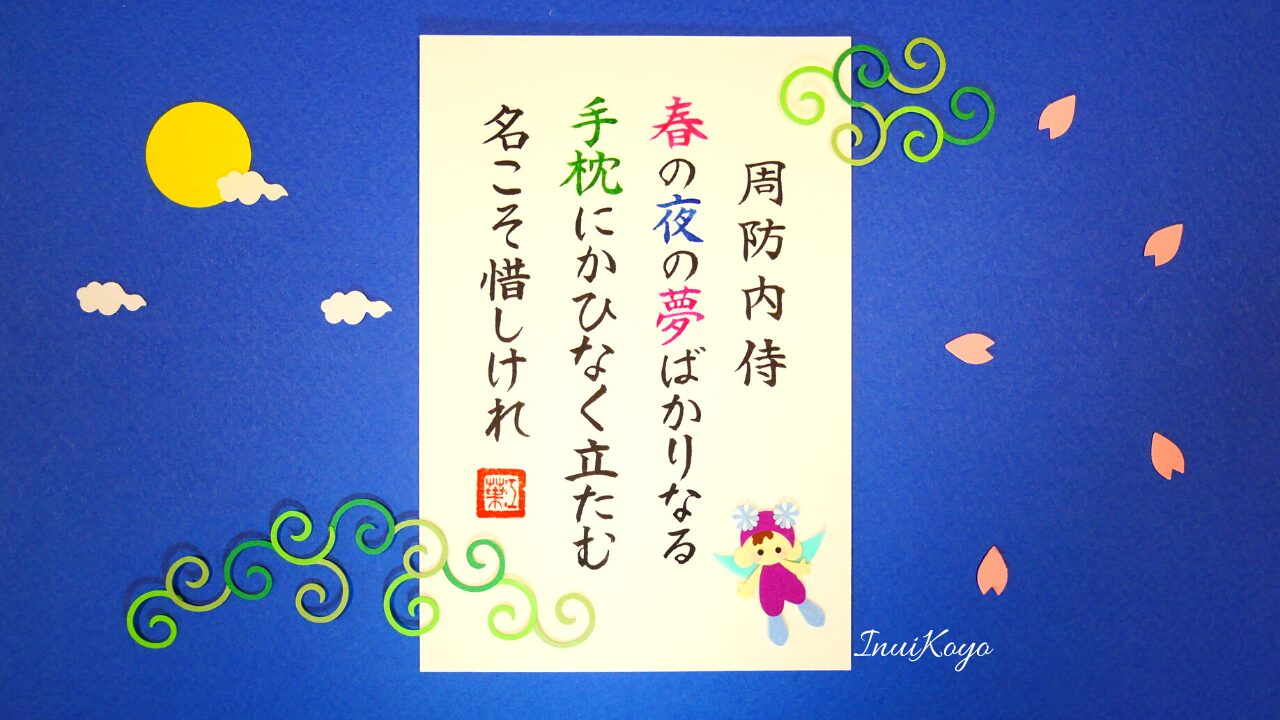

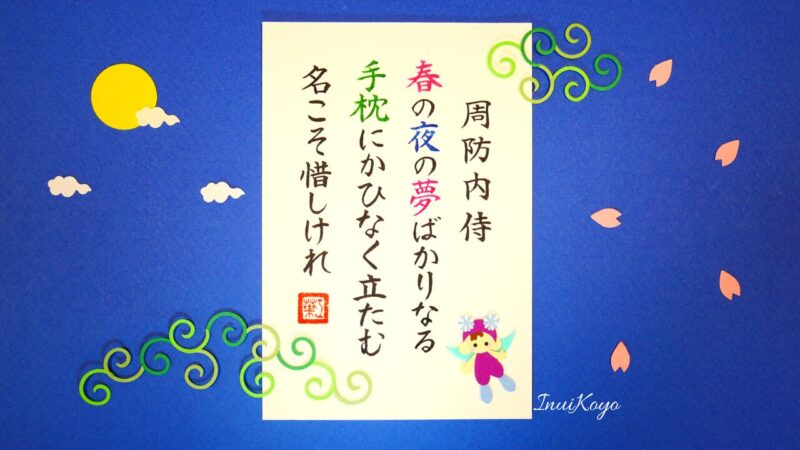

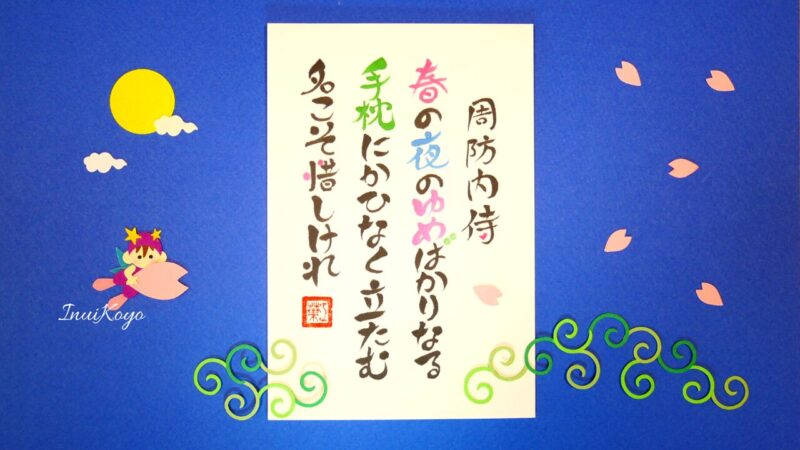

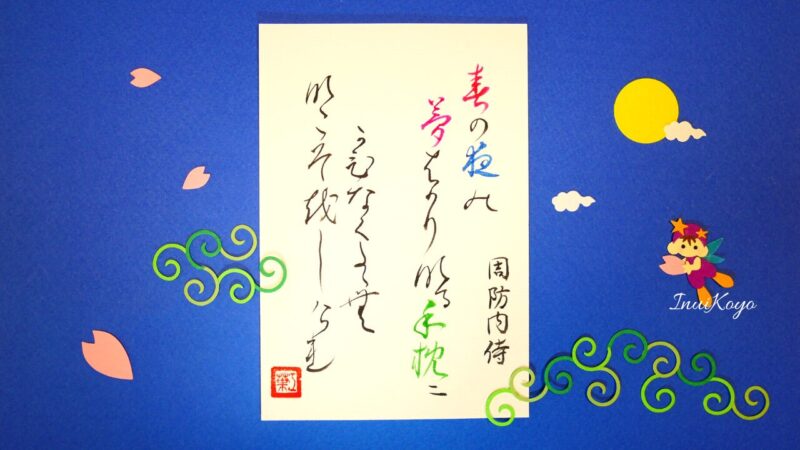

ポストカードに顔彩(絵の具)を使い、3種類の書体(楷書・ゆる文字・かな文字)を筆で描いています

クラフトパンチで赤紫色の帽子をかぶった妖精さんたちや、月と雲と桜を作って飾り付けしているので、ぜひ!見てくださいな♪

他にも歌意・解説あり

最後に「わたしのひとりごと」

※画像はクリックで拡大するよ!

短い春の夜、月夜に桜が舞う風景をイメージしてみたよ!

夜桜と一緒に舞っている妖精さんたちが楽しそうだね!

かいしょであそぼ!

春の夜の 夢ばかりなる 手枕に

かひなく立たむ 名こそ惜しけれ

歌の意味

短い春の夜の夢のように…

つかの間の手枕をお借りしたら

つまらない噂がたつことでしょう

それこそ

残念なことですよ!

言葉の意味

【夢ばかりなる】

短く儚いもののたとえ

【手枕】

腕を枕にすること

【かひなく】

「甲斐なく」と「腕」の掛詞

【名】

うわさ、評判

ゆる文字であそぼ!

歌の解説

『千載和歌集』に長い詞書がある

陰暦2月頃の月の明るい夜

陰暦2月は…

現在だと2月下旬から4月上旬頃だよ!

二条院で人々が夜通し楽しく語りあっていた時

周防内侍が眠たくなったのか「枕がほしい」とつぶやくと…

藤原忠家が「これを枕にどうぞ!」と言って、自分の腕を御簾の下から差し入れ「私と一緒に一夜を明かしませんか?」とからかった

これに対して…

やんわりと誘いを断るためによんだ歌である

かひなくは「甲斐なく」と「腕」の掛詞

春・夜・夢・手枕と恋の言葉をふんだんに散りばめた見事な作品である

『新古今和歌集』の時代には「春の夜」と「夢」が結びついて恋歌として流行するようになる

その最初がこの歌だといわれている

周防内侍ってどんな人?

周防内侍(すおうのないし)

〔1037年頃~1109年〕

本名は平仲子(たいらのちゅうし)

父の官職名から周防内侍とよばれていた

後冷泉天皇(第70代天皇)に仕えていたが、天皇の崩御により宮中を離れる

後三条天皇(第71代天皇)の即位で「再出仕せよ!」との命を受ける

その後

白河天皇(第72代天皇)・堀河天皇(第73代天皇)に仕えた

40年以上宮中に勤め、天皇側近の女房として欠かせない存在であった

多くの歌合せに参加し、公家・殿上人との贈答歌も残されている

夫や子どもについての記録はない

晩年は病気のため出家

70歳前後で亡くなったとされている

かな文字であそぼ!

春の夜能 夢者可り那る 手枕二

可飛なく多ゝ無 那こそ越し介連

わたしのひとりごと

「枕がほしいなぁ」とつぶやいたら…

御簾の下からニョキっと腕が出てきて「枕だったら、これ(腕)を使って!」と言ってきた

「春の夜」「夢」という美しいワードが並んでいるから気づかなかったけれど…

解説を読んで想像してみると、思わず笑ってしまうほど可笑しな光景である

(๑´ლ`๑)ぷぷぷーッ

平安貴族たちにとって普通の出来事なのかと思いきや…

さすがに、この時代でも「大胆な恋の誘い方」だったらしい

ヾ(°∇°*) オイオイ

歌のやり取りやおしゃべりを楽しむ華やかな宮廷サロンで、こんな「大胆な恋の誘い方」をしたのはいったい誰だったのだろうか?

平安時代の中期にブイブイ言わせていた時の権力者

藤原道長のお孫さまである

名前は藤原忠家

周防内侍のやんわりとお断りをした歌に対して返歌している

契りありて 春の夜深き 手枕を

いかがかひなき 夢になすべき

【歌の意味】

前世からの深い縁があり

私たちはここにいるのです

春の夜ふけの手枕を

どうしてはかない夢に

終わらせてしまうのでしょうか

「これは運命です!私は本気です!」と自分の気持ちをよんだのだった

大人の恋の駆け引きなのである

残念ながら2人は恋人同士になれなかったみたいだけれど…

平安時代の貴族の集まりは雅で素敵なんだなぁ

ღ*ˇᴗˇ*)。o♡ウットリ♡

相模の百人一首の歌にも「名こそ惜しけれ」とよまれている

藤原忠家は大納言まで昇進した人物

名声のある貴族たちは、ささいな事でもスキャンダルにならないよう気をつけていたのだろう

今の世の中でも、有名人のスキャンダル情報は本人にとって大打撃を受けてしまうからね

忠家はおじいちゃんの藤原道長のように大活躍することはなかったみたいだよ!

昔の枕はどんな枕?

日本の昔の枕といえば…

厳つい箱型の高枕を思い浮かべてしまう

枕の歴史は古墳時代から「石製の枕」と思えるものが発見されているそうだ

【奈良時代】

奈良県の正倉院には、白練綾大枕(しろねりのあやのおおまくら)という日本最古の枕が保管されている

草を集めて四角くしたものを高級な絹の布で包んだ枕である

【平安時代】

平安時代以降になると木枕・草枕・箱枕などに進化

『伴大納言絵巻』には角張った布張りの枕が描かれている

男性は寝る時も烏帽子をつけていたようだ

【江戸時代】

江戸時代になると島田髷や丸髷を崩さないように、さらに高枕となる

高さが30センチ程度のものが多かった

ヒィィーー(ノ)ºДº(ヾ)ーーィ!!!!!

30センチですと!!

高枕は日本独特のヘアスタイルが影響しているのだろう

試しただけでも首を痛めそうで恐ろしい

明治時代になると西洋の枕が日本にも伝わり、高さの低い物も使われるようになってきた

現在は低反発枕が人気なのかもしれない

昔の人からしたらワフワして枕としては物足りなさを感じるかもしれないけど、わたしも試してみたいと思っている

明治生まれの祖母が「高い枕じゃないと寝た気がしない」と言っていたのを思い出す

そういえば…

祖母の手作りの枕は、そば殻がたくさん入っていて高さのある硬い枕だった気がする

参考文献

【書籍】

1.神作光一 監修

小学生のまんが百人一首辞典

出版社 学研プラス/256頁

発売日2005年12月

2.著書 小池昌代

ときめき百人一首(14歳の世渡り術)

出版社 河出書房新社/256頁

発売日1017年2月

3.吉海直人 監修

百人一首大事典 ―完全絵図解説―

出版社 あかね書房/143頁

発売日 2006年12月

4.著書 佐佐木幸綱

口語訳詩で味わう百人一首

出版社 さ・え・ら書房/221頁

発行日 2003年12月

5.著書 富谷松雲

(ポケット版)常用漢字準拠

―八体事典―

出版社 有紀書房/400頁

発行日 1993年4月

6.編集 千草会/発行者 内山清蔵

百人一首

発行所 松魁堂/113頁

発行日 1998年5月

【Webサイトの記事】

1.フリー百科事典 ―Wikipedia―

周防内侍

生涯と業績

更新日 2023年12月5日

参照日 2024年8月12日

2.百人一首を探ろう

周防内侍

プロフィール・百人一首和歌へ

参照日 2024年8月12日

3.変体仮名を調べる

―五十音順一覧―

参照日 2024年8月12日

【写真】

1.写真のフリー素材サイト

―Photo AC―

御簾

木枕

角枕

低反発枕