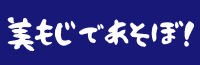

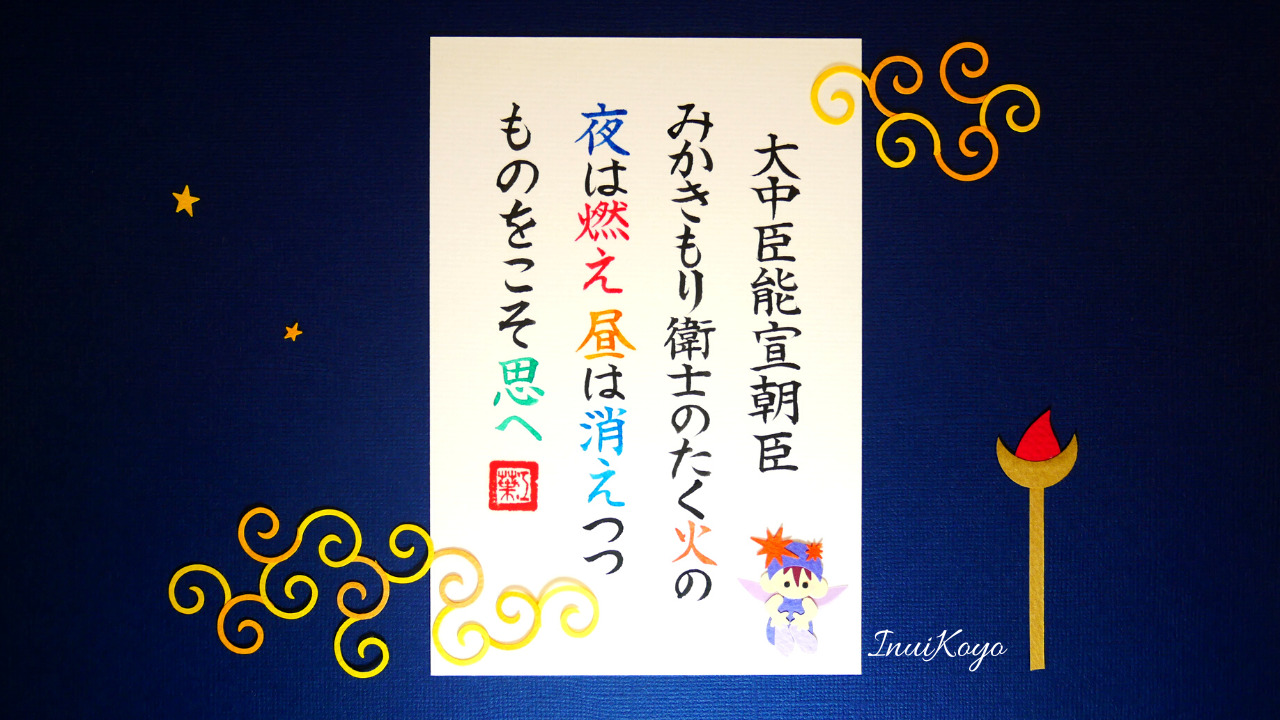

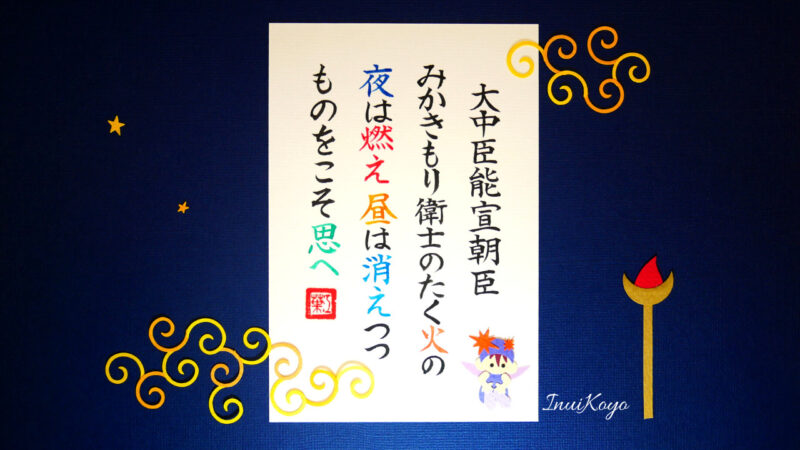

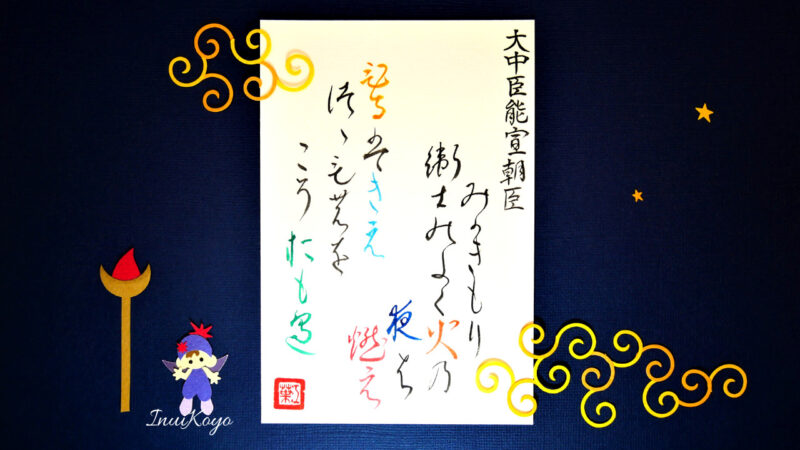

ポストカードに顔彩(絵の具)を使い、3種類の書体(楷書・ゆる文字・かな文字)を筆で描いています

クラフトパンチで藤色の帽子をかぶった妖精さんたちや、かがり火を作って飾り付けしているので、ぜひ!見てくださいな♪

他にも歌意・解説あり

最後に「わたしのひとりごと」

※画像はクリックで拡大するよ!

真っ暗な夜、赤々と燃え上がるかがり火をイメージしてみたよ!

かがり火を持っている妖精さん、明るくなったかな?

かいしょであそぼ!

みかきもり 衛士のたく火の

夜は燃え

昼は消えつつ ものをこそ思へ

歌の意味

宮中の門を守る兵士の焚くかがり火

夜は燃え

昼は消えている

私の恋の炎も

夜に燃え上がり

昼は消えいるように…

深く物思いに沈んでいるのです

言葉の意味

【みかきもり】

漢字で「御垣守」

宮中の門を守る人のこと

【衛士】

日本各地から集められた兵士

夜はかがり火をたいて宮中を守る

【ものをこそ思へ】

物思いに沈む

悩み暗い気持ちになる

ゆる文字であそぼ!

歌の解説

宮中の門番をしている兵士たち

彼らが夜になると焚くかがり火が赤々と燃えている

闇夜を照らす「激しく燃える炎」を、自分の「恋の炎」になぞらえた一首

夜は恋人との逢瀬に「恋の炎」を燃やし、昼は消えて「灰」になるように…

恋人のことが頭から離れず思い悩むようす

「夜・昼」「燃える・消える」という対比により「恋の激しさ・苦悩」を表現している歌である

【みかきもり】

宮中の門を警護する人

現在だと…

天皇皇后両陛下や皇族の護衛、皇居・御所・御用邸などを警備している「皇宮警察」にあたる

【衛士】

日本各地から集められ1年交代で都に行き、警備などを受け持っていた

そのほとんどは農民たちである

税を軽くしてもらう条件で、警備の仕事をしていたといわれている

庶民が納税で苦労するのは、今も昔も変わらないよね…

この歌は「古今和歌六帖」に作者未詳歌とよく似たものがある

いつしが大中臣能宣の作と誤って伝承され、平安後期の『詞花和歌集』に選ばれたのではないかといわれている

大中臣能宣ってどんな人?

大中臣能宣朝臣

(おおなかとみのよしのぶあそん)

〔921~991年〕

朝臣は名前の下に付け敬意を表している

61番の伊勢大輔は孫である

三十六歌仙の1人

大中臣家は父子3代、伊勢神宮の祭主(最高責任者)を務める家柄であった

972年、能宣自身も祭主となる

優れた歌人の家系で『万葉集』の研究をしたり『後撰和歌集』の作成に携わっていた

贈答歌をはじめ、屏風歌や歌合せなどで活躍していた宮廷歌人である

950年、村上天皇(第62代天皇)の命により「梨壺の五人」として、42番の清原元輔らとともに宮中の和歌所に召集される

梨壺の五人とは…

『万葉集』の訓読や『後撰和歌集』選びにかかわった、5人の和歌の学者たちのこと

和歌所の庭に梨の木があったから「梨壺の五人」と名付けられたみたいだよ!

かな文字であそぼ!

み可きもり 衛士能多く火乃

夜者燃え

飛る盤きえ徒ゝ 毛農をこ曽於も遍

わたしのひとりごと

大中臣能宣が「祭主」を務めた伊勢神宮の正式名称は?

恥ずかしながら知らなかった

(;´Д`)

正式には「神宮」

伊勢にあるから「伊勢の神宮」なのだそうだ

天照大御神をお祀りしたのが2000年前のこと

そして…

「神宮」とよばれるほど大きな規模になったのは、2番の歌をよんだ持統天皇の時代からだったと考えられているそうだ

今も変わらず続けられている「祈り」

歴史の重みをひしひしと感じるんだなぁ

伊勢神宮の祭主を務める家系だった能宣さんだけど、どんなお仕事をしていたのだろうか?

【祭主】

※ 朝廷と伊勢神宮の仲介役

※ 大祭の時、祝詞を奏上して天皇の意思を祭神に伝える役目

〔主な大祭〕

祈年祭(としごいのまつり)

月次祭(つきなみのまつり)

神嘗祭(かんなめのまつり)

五穀豊穣や収穫した新穀を感謝する祭祀で、今も続けられている

〔令和の現在〕

明仁上皇(第125代天皇)の皇女である黒田清子さん、旧名は紀宮清子(のりのみやさやこ)内親王が祭主を務められている

【斎宮】

百人一首の歌人たちの中には、恋人だった女性が「斎宮」に選ばれ、別れることになった話がある

読み方は「いつきのみや」

伊勢神宮に奉仕する「斎王」の御所のことである

斎王とは…

未婚の内親王または未婚の皇族の女子から、卜定(ぼくじょう)と呼ばれる占いの儀式で選ばれ、伊勢神宮の巫女として奉仕していた

平安時代末期になると源平合戦などの内乱が起こり、1221年の承久の乱を境に廃絶となった

人間が生きるために必要な「衣食住」

特に天候に左右される作物などは「祈る」ことしかできなかった時代だったのだろう

祭主と斎王は、どちらとも大祭の時に祝詞を奏上する仕事なんだけど、当時はそれぞれ違う職務だったみたいだよ!

ところで…

この歌に出て来る「衛士」だけど『更級日記』に面白い逸話がある

武蔵国(東京)で働いていた衛士が、いつも仕事の愚痴をこぼしていた

それを聞いていた姫(内親王)

いつしか…

その衛士と姫は恋仲になり

姫にいわれるまま、彼女を自分の故郷に連れ去ってしまったそうだ

ん..?! (๑˙―˙๑)…。???

駆け落ち…。???

なんか似たような話を、聞いたことがあるような気がするのだが…

姫(内親王)をニューヨークに連れ去ってしまった輩の話

価値観が同じ人と惹かれ合うのかもしれないけれど、身分違いの恋って幸せになれるのだろうか?

周りから祝福される結婚をして欲しかったなぁ

参考文献

【書籍】

1.神作光一 監修

小学生のまんが百人一首辞典

出版社 学研プラス/256頁

発売日2005年12月

2.著書 小池昌代

ときめき百人一首(14歳の世渡り術)

出版社 河出書房新社/256頁

発売日1017年2月

3.吉海直人 監修

百人一首大事典 ―完全絵図解説―

出版社 あかね書房/143頁

発売日 2006年12月

4.著書 佐佐木幸綱

口語訳詩で味わう百人一首

出版社 さ・え・ら書房/221頁

発行日 2003年12月

5.著書 富谷松雲

(ポケット版)常用漢字準拠

―八体事典―

出版社 有紀書房/400頁

発行日 1993年4月

6.編集 千草会/発行者 内山清蔵

百人一首

発行所 松魁堂/113頁

発行日 1998年5月

【Webサイトの記事】

1.フリー百科事典 ―Wikipedia―

大中臣能宣

経歴・人物

更新日 2023年10月1日

参照日 2023年10月14日

祭主

概要・歴代祭主

更新日 2023年8月5日

参照日 2023年10月14日

2.百人一首を探ろう

大中臣能宣朝臣

プロフィール・百人一首和歌へ

参照日 2023年10月14日

3.変体仮名を調べる

―五十音順一覧―

参照日 2023年10月14日

【写真】

1.写真のフリー素材サイト

―Photo AC―

かがり火