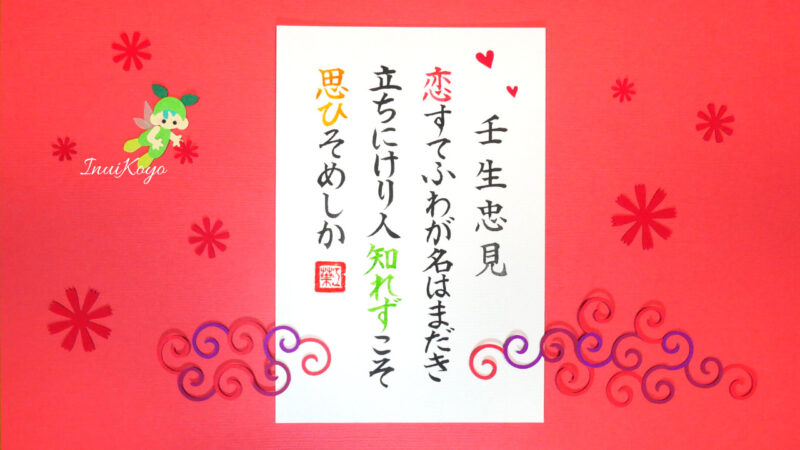

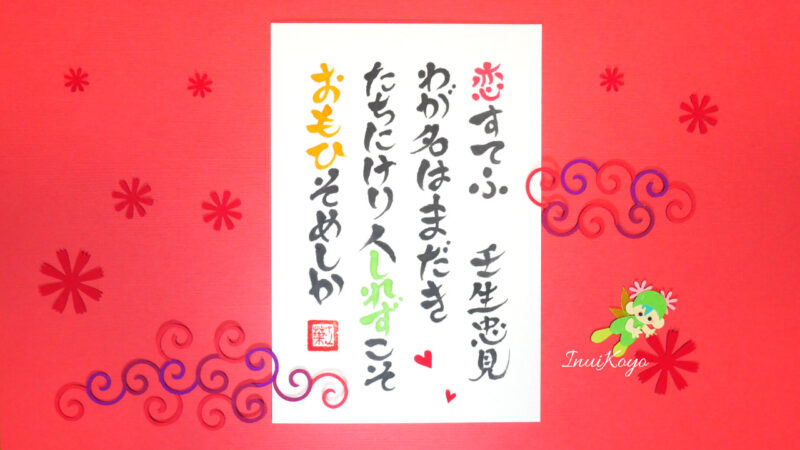

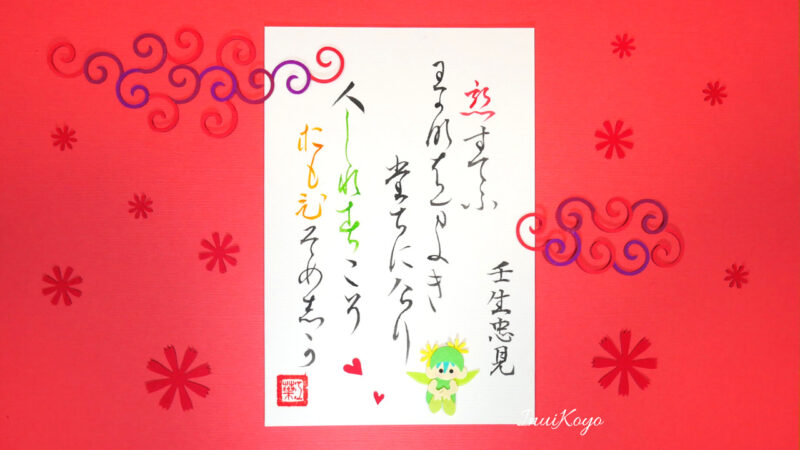

ポストカードに顔彩(絵の具)を使い、3種類の書体(楷書・ゆる文字・かな文字)を筆で描いています

クラフトパンチで若緑色の帽子をかぶった妖精さんたちや、花や小さなハートを作って飾り付けしているので、ぜひ!見てくださいな♪

他にも歌意・解説あり

最後に「わたしのひとりごと」

※画像はクリックで拡大するよ!

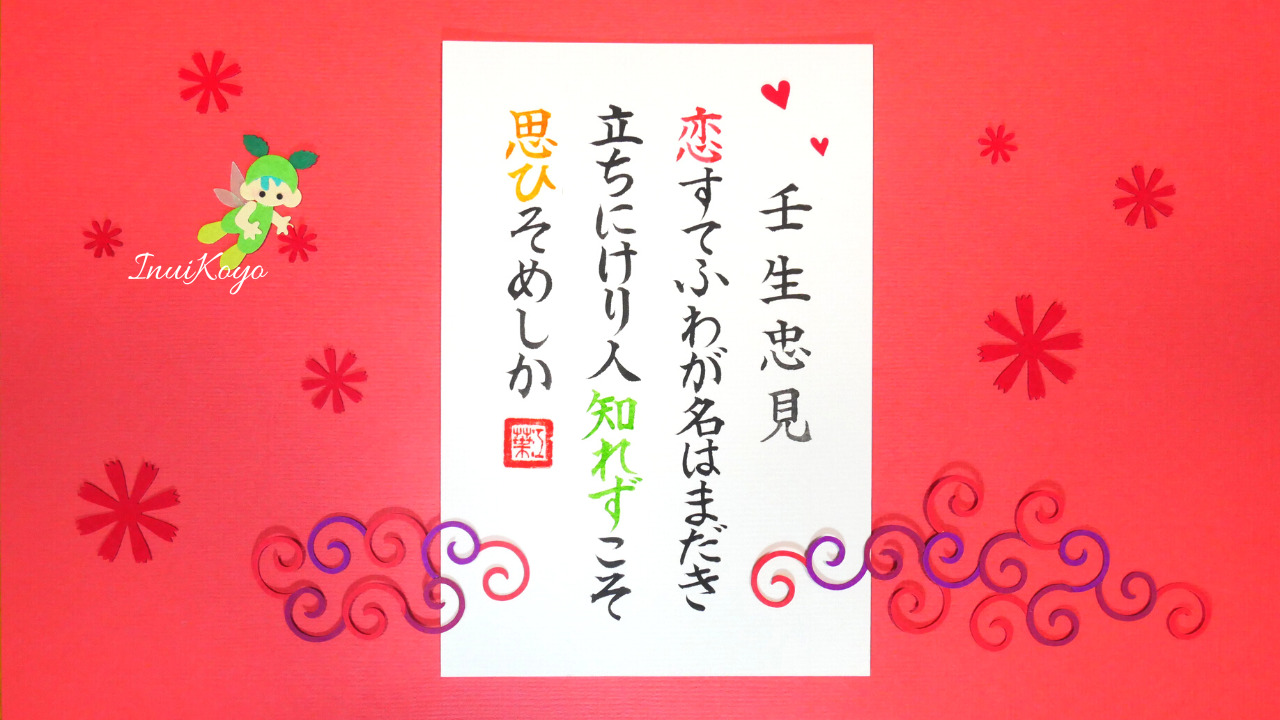

秘めた恋、心の中の熱い気持ちを赤色の世界でイメージしてみたよ!

妖精さんたちは情熱の赤い花を届けてくれるのかな?

かいしょであそぼ!

恋すてふ わが名はまだき

立ちにけり

人知れずこそ 思ひそめしか

歌の意味

私が恋をしているという噂が

早くも広まってしまったようだ

人に知られないようにと

ひそかに私の心の中だけで

あの人を思い始めたばかりなのに…

言葉の意味

【恋すてふ】

恋をしているという意味

【わが名】

私の評判、うわさ

【まだき】

まだその時期ではない、早くも

ゆる文字であそぼ!

歌の解説

村上天皇(第62代天皇)の時代

960年、宮中で行われた天徳内裏歌合の場で「恋」をテーマによんだ歌

40番の平兼盛と対戦し両者とも優れていたため、なかなか勝負が決まらなかった一首である

思い始めたばかりなのに…

人々から「あの人に恋をしているのでは?」と恋心を見抜かれウワサされてしまう

そんな戸惑いの気持ちを表現している

壬生忠見が思いを寄せていた女性への純粋な気持ちをよんだとされている

歌合せの判定では負けてしまったが、歌は対戦相手の平兼盛と共に「甚だ好し」(とてもいい)と記録されている

壬生忠見ってどんな人?

壬生忠見 (みぶのただみ)

〔生没年不詳〕

30番の歌をよんだ壬生忠岑の子

三十六歌仙の1人

摂津国(兵庫県)の役人として、田舎暮らしをしていたといわれている

官位は低かったが歌人としては有名で、多くの歌合せに参加し屏風歌も多い

家は貧しかったものの、幼い頃から和歌の才能が人々に知られており、好きな人ができてぼんやりしていたところ、都で行われる内裏歌合せによばれたといわれている

かな文字であそぼ!

恋すてふ 王可那者万多き

堂ちに介り

人しれ春こ曽 於も飛そめ志可

わたしのひとりごと

「歌合」と「歌会」のことを、もっと知りたくて調べてみた

【歌合と歌会】

歌合(うたあわせ)とは…

歌人が左と右に分かれて同じテーマで歌をよみ、2つの歌のどちらが優れているかを競い合い、勝負を決めていく歌の競技会

〔有名な歌合〕

16番の中納言行平が885年ごろに開いた「在民部卿家歌合」

歴史上もっとも古い歌合である

壬生忠見と40番の平兼盛が対決した「天徳内裏歌合」

91番の後京極摂政前太政大臣が1193年に開き、12名の歌人が参加した「六百番歌合」

99番の後鳥羽院が1202年に開き、30名の歌人たちが参加し1人百首ずつよんだとされている「千五百番歌合」

「六百番歌合」と「千五百番歌合」でよまれた歌は『新古今和歌集』のもとになっているんだって!

歌会(うたかい)とは…

歌人たちが集まって、自作の歌を披露する会のこと

花見や舟遊びの会など中でも、余興として歌会が行われることもある

85番の俊恵法師は歌林苑(歌会グループの名前)を営むほどの歌会好きで定期的に開催していた

〔歌会始の儀〕

その年の始めに行われる宮中での歌会のことで、天皇が催す歌会を「歌御会」という

起源は明らかではないが、鎌倉中期の亀山天皇(第90代天皇)の時代

1267年1月15日、宮中で「内裏御会始」が行われたと『外記日記』に記載がある

江戸時代から毎年開催され現在に至る

現在の歌会始の儀は、毎年1月10日前後に皇居宮殿松の間で行われているんだよ!

お題は漢字一字で、実・窓・友などなど…

(※宮内庁ホームページの歌会始、参考文献にリンクあり)

わたしはてっきり…

平安時代から行われていた歌合が、時代とともに変わって歌会始の儀になったのかと思っていたよ!

歌合は競技会、歌会はオリジナルの歌を披露する会だから、ぜんぜん別物だったんだね!

それにしても、歌合せで1人百首ずつ歌をよむ時代があったなんて…

日本にはたくさんの美しい言葉がある

旧暦で使われていた和風月明

満ち欠けによる月の呼び名

枕詞や掛詞 等々

その美しい言葉を巧みに使って歌をよむ

平安時代の歌人たちの語彙力は半端ないって!

\(〇_o)/

「忍ぶれど…」の兼盛さんと勝負し、負けてしまった忠見さん

彼は田舎に住んでいて貧しい暮らしをしていたのに、小さい頃から和歌の才能を認められていたのが不思議だったけれど…

お父さんは30番の壬生忠岑で宮廷歌人であった

(´-ω-`)ナルホドナ

子どもの頃から自然に和歌を学んでいたんだろうなぁ

でも…

自信作で負けてしまい、かなりショックだったんだね

かっがりして落ち込み食欲をなくし、病にかかって亡くなってしまったという逸話が『沙石集』に伝えられているそうな

家集の「忠見集」には、その後も活躍していたと書かれているらしい

どっちが本当なのか知らんけど…

どちらにしろ、当時の歌会には「人生」をかけて挑んでいたのだろう

勝負がついてしまった「恋すてふ…」と「忍ぶれど…」

97番の権中納言定家はなぜ、負けた壬生忠見の歌も選んだのだろうか

「天徳内裏歌合」の結びの対戦は、天皇家や宮廷歌人たちの間でも語り継がれるほどの名勝負!

どうやら『百人一首』を選んでいた鎌倉時代の初期には、忠見さんの歌の方が評価は高かったみたいだね

もしかしたら、定家さんは「恋すてふ…」が推しなのかも?

(ΦωΦ)フフフ…

『百人一首』に選ばれて…

自分のよんだ歌が、21世紀の今でもたくさんの人に読まれていると知ったら、忠見さんだって嬉しいに違いない

参考文献

【書籍】

1.神作光一 監修

小学生のまんが百人一首辞典

出版社 学研プラス/256頁

発売日2005年12月

2.著書 小池昌代

ときめき百人一首(14歳の世渡り術)

出版社 河出書房新社/256頁

発売日1017年2月

3.吉海直人 監修

百人一首大事典 ―完全絵図解説―

出版社 あかね書房/143頁

発売日 2006年12月

4.著書 佐佐木幸綱

口語訳詩で味わう百人一首

出版社 さ・え・ら書房/221頁

発行日 2003年12月

5.著書 富谷松雲

(ポケット版)常用漢字準拠

―八体事典―

出版社 有紀書房/400頁

発行日 1993年4月

6.編集 千草会/発行者 内山清蔵

百人一首

発行所 松魁堂/113頁

発行日 1998年5月

【Webサイトの記事】

1.フリー百科事典 ―Wikipedia―

壬生忠見

経歴・逸話

更新日 2022年8月18日

参照日 2023年8月19日

歌合

概要・主な歌合

更新日 2023年5月31日

参照日 2023年8月19日

2.宮内庁ホームページ

歌会始

参照日 2023年8月19日

3.百人一首を探ろう

壬生忠見

プロフィール・百人一首和歌へ

参照日 2023年8月19日

4.変体仮名を調べる

―五十音順一覧―

参照日 2023年8月19日