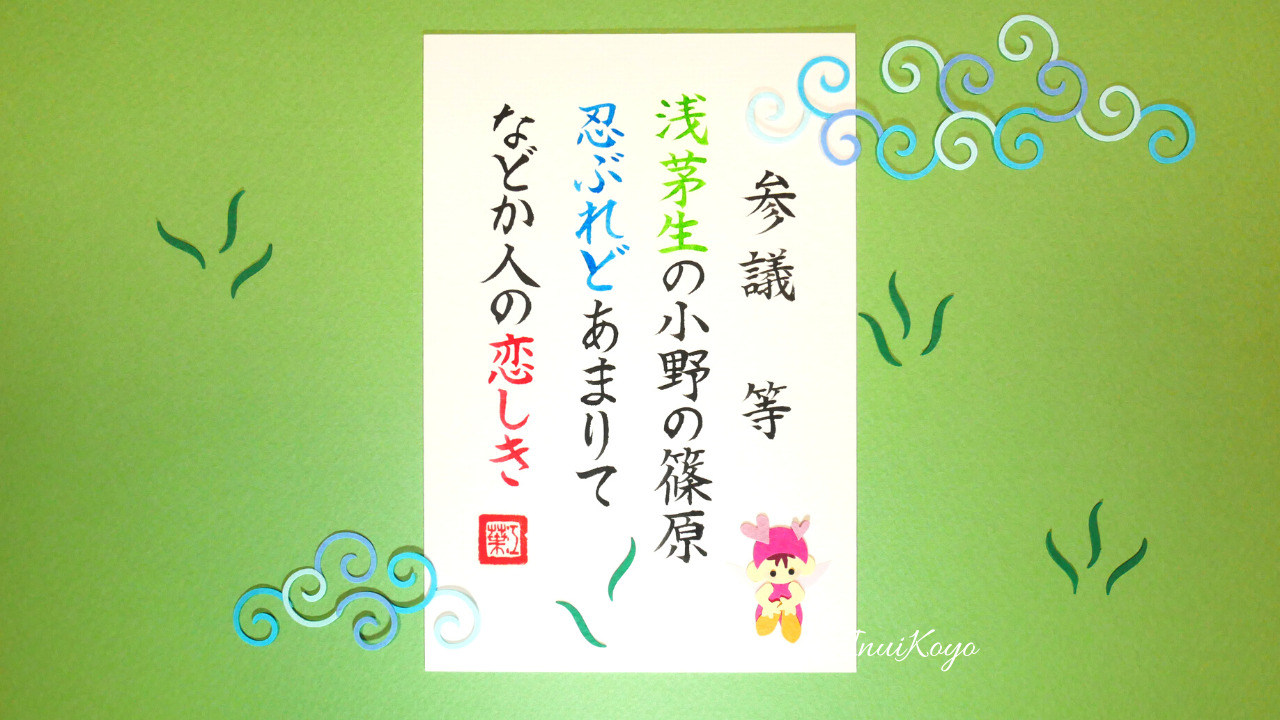

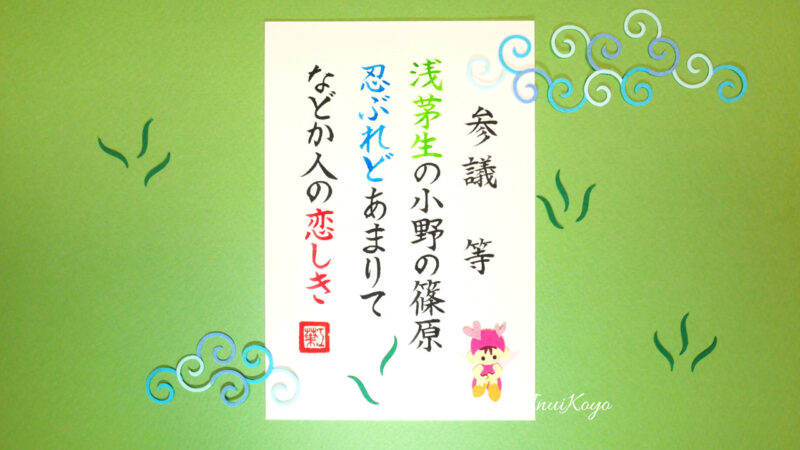

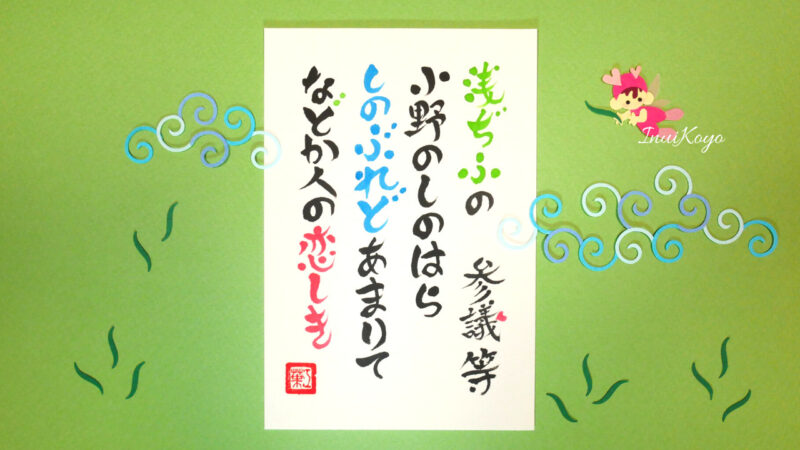

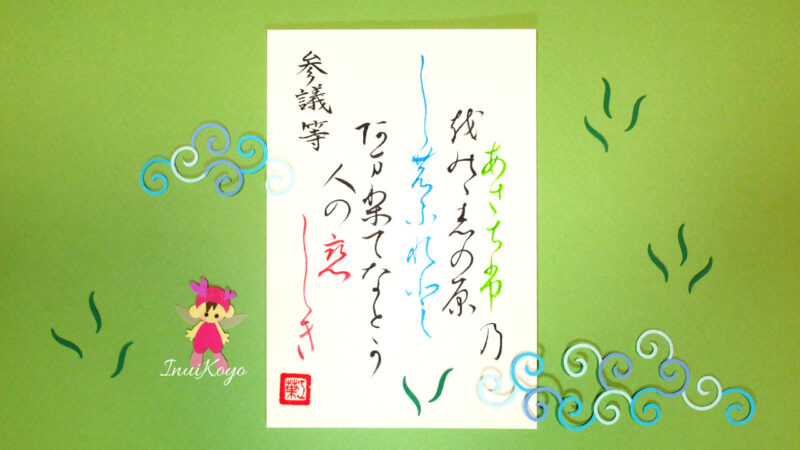

ポストカードに顔彩(絵の具)を使い、3種類の書体(楷書・ゆる文字・かな文字)を筆で描いています

クラフトパンチで紅梅色の帽子をかぶった妖精さんたちや、草を作って飾り付けしているので、ぜひ!見てくださいな♪

他にも歌意・解説あり

最後に「わたしのひとりごと」

※画像はクリックで拡大するよ!

物悲しい野原、雑草がまばらに生えている風景をイメージしてみたよ!

妖精さんたちは、笹の葉で何か作っているのかな?

かいしょであそぼ!

浅茅生の 小野の篠原 忍ぶれど

あまりてなどか 人の恋しき

歌の意味

丈の低い茅がまばらに生えている

小野の篠原の「しの」のように

あなたへの思いをかくして

忍んできたけれど…

あふれるほどの恋心

忍び通すことができません‼

なぜ…

こんなにも恋しいのだろう

言葉の意味

【浅茅生】

丈の低い茅がまばらに生えている

(チガヤはイネ科の植物)

【小野の篠原】

細い竹の生えた野原

【あまりて】

恋心があふれてしまうこと

【などか】

どうして ~ なのか?

(疑問を表現している)

ゆる文字であそぼ!

歌の解説

「浅茅生」は丈の低い茅がまばらに生えている景色のことで、「小野の篠原」は地名ではなく、細い竹の生えた野原のこと

忍ぶには「隠す」といった意味がある

自分の心の中に隠しきれない恋心を、細い竹が生え荒れ果てた寂しい野原に、自分の気持ちをかさね表現している

【本歌取り】

この歌は『古今和歌集』におさめられている「よみ人知らず」の歌をもとに作られている

浅茅生の 小野の篠原 忍ぶとも

人知るらめや 言ふ人なしに

【歌の意味】

浅茅生の小野の篠原のように

思いを忍ばせていることを

あの人は知っているだろうか?

伝えてくれる人がいなければ

無理だろうなぁ

もとの歌を自分流に作る技法のことを「本歌取り」というよ!

参議等ってどんな人?

参議 等(さんぎひとし)

〔880~951年〕

本名は源 等(みなもとのひとし)

参議は役職名

皇族から身分を離れ、源の姓を名のる

嵯峨天皇(第52代天皇)のひ孫にあたる

14番の河原左大臣(源融)は従兄弟

899年、国司の長官の補佐役となり、どんどん昇進する

947年、参議(政治にあずかる重要な役)となった時には68歳であった

951年、72歳で亡くなった

歌人としての経歴はあまり知られておらず『後撰和歌集』に4首しか残っていない

かな文字であそぼ!

あさち布乃 越能ゝ志の原

し農ふれ登

阿万梨てなと可 人の恋しき

わたしのひとりごと

よみ人知らずの歌は「不安な気持ち」をよみ、その歌を本歌取りによって「おさえきれない恋心」の歌にしたのだという

歌をアレンジしたってことだね!

リメイクとう言葉もあるけど…

使い方の違いは【アレンジ】一部をなおすこと 【リメイク】全てを作りなおすという意味になる

ちなみに…

自分で作ったものは【オリジナル】

参議等さんはバリバリ働く仕事人間らしいのだが、歌人としては有名ではなかったそうだ

なぜ百人一首に選ばれたのか?

天皇の血筋だから?

それとも…

歌に何か伝えたい内容が含まれているのだろうか…

百人一首の中には「何で選ばれたのかな?」って思う歌人がたまにいて不思議なんだよね

浅茅生とは?

丈の低い茅(チガヤ)がまばらに生えている景色のこと

チガヤはイネ科の植物で、日本全国どこにでも生えている

『古事記』や『万葉集』でも名前が出て来るほど、昔から親しまれていた草だったんだね

花言葉は「親しみ深い」「子どもの守護神」「みんなで一緒にいたい」

小野の篠原とは?

細い篠竹が生えている荒れ果てた野原

浅茅生や小野の篠原は、山に登ると見かける景色だよね!

15番の光孝天皇では春の七草、37番の文屋朝康では秋の七草のことを書いてみたんだけど、今回はわたしの思い出のある雑草を七草にまとめてみたよ!

【エノコログサ】

別名:猫じゃらし

縄文時代にはすでに生えていたらしい

子どもの頃…

猫がじゃれて遊ぶと聞いて近所のニャンコに試してみたけれど無視されてしまった

【スギナ】

地球の歴史の中で最も古い植物の1つ

つくし誰の子スギナの子♪

スギナの茎を節のところで抜いて戻す

どこの部分を抜いたか、当てっこする遊びをしていたなぁ

【ナズナ】

別名:ぺんぺん草

春の七草

古くから薬草として食されていた

葉っぱのついている茎を少しはがし、でんでん太鼓のように回転させると音がする

小さな音なんだけど、何だか楽しかったなぁ

【メヒシバ】

あまり聞かない名前だけど…

大昔から、日本全国どこにでも生えているホウキのような草

ひっくり返して、上手く立たせられるか遊んでいた記憶がある

【カタバミ】

平安時代、家紋として使用されていた

クローバーみたいな葉っぱで、黄色やピンクの花を咲かせる

葉っぱが赤いのもあるんだよね!

カタバミの実をさわると、タネがすごい勢いではじけ飛ぶのが面白くて、子どもと一緒に見つけては実をさわって楽しんでたなぁ

【ハルジオン】

1920年頃、鑑賞用に移入された花

手入れの行き届かない貧乏な人の家の周辺に咲いているから、別名「貧乏草」とも呼ばれている

小学生の頃、友だちとハルジオンを摘んで遊んでいた時のこと

男子に「その花取ると貧乏になるぞ!」と言われて、それ以来さわることはなくなったんだなぁ

【タンポポ】

平安時代の頃…

古来より日本に自生しているタンポポは、薬草として食されていたそうだ

普段よく見かけるのは西洋タンポポ

明治時代に食用の試験栽培をするために米国から持ち込まれたらしい

もふもふの白いタネをわざと飛ばして遊んでいたなぁ

どこにでも生えている馴染みある雑草

普段は気にもとめていないけれど…

平安時代の人々も同じような景色を見ていたんだろうね!

そう思うと…

なんだか感慨深い気持ちになる

参考文献

【書籍】

1.神作光一 監修

小学生のまんが百人一首辞典

出版社 学研プラス/256頁

発売日2005年12月

2.著書 小池昌代

ときめき百人一首(14歳の世渡り術)

出版社 河出書房新社/256頁

発売日1017年2月

3.吉海直人 監修

百人一首大事典 ―完全絵図解説―

出版社 あかね書房/143頁

発売日 2006年12月

4.著書 佐佐木幸綱

口語訳詩で味わう百人一首

出版社 さ・え・ら書房/221頁

発行日 2003年12月

5.著書 富谷松雲

(ポケット版)常用漢字準拠

―八体事典―

出版社 有紀書房/400頁

発行日 1993年4月

6.編集 千草会/発行者 内山清蔵

百人一首

発行所 松魁堂/113頁

発行日 1998年5月

【Webサイトの記事】

1.フリー百科事典 ―Wikipedia―

源等

経歴・人物・官歴

更新日 2023年3月11日

参照日 2023年3月31日

2.百人一首を探ろう

参議等

プロフィール・百人一首和歌へ

参照日 2023年7月6日

3.変体仮名を調べる

―五十音順一覧―

参照日 2023年7月6日

【写真】

1.写真のフリー素材サイト

―Photo AC―

エノコログサ・スギナ・ナズナ

メヒシバ・カタバミ・ハルジオン

タンポポ・チガヤ・篠竹