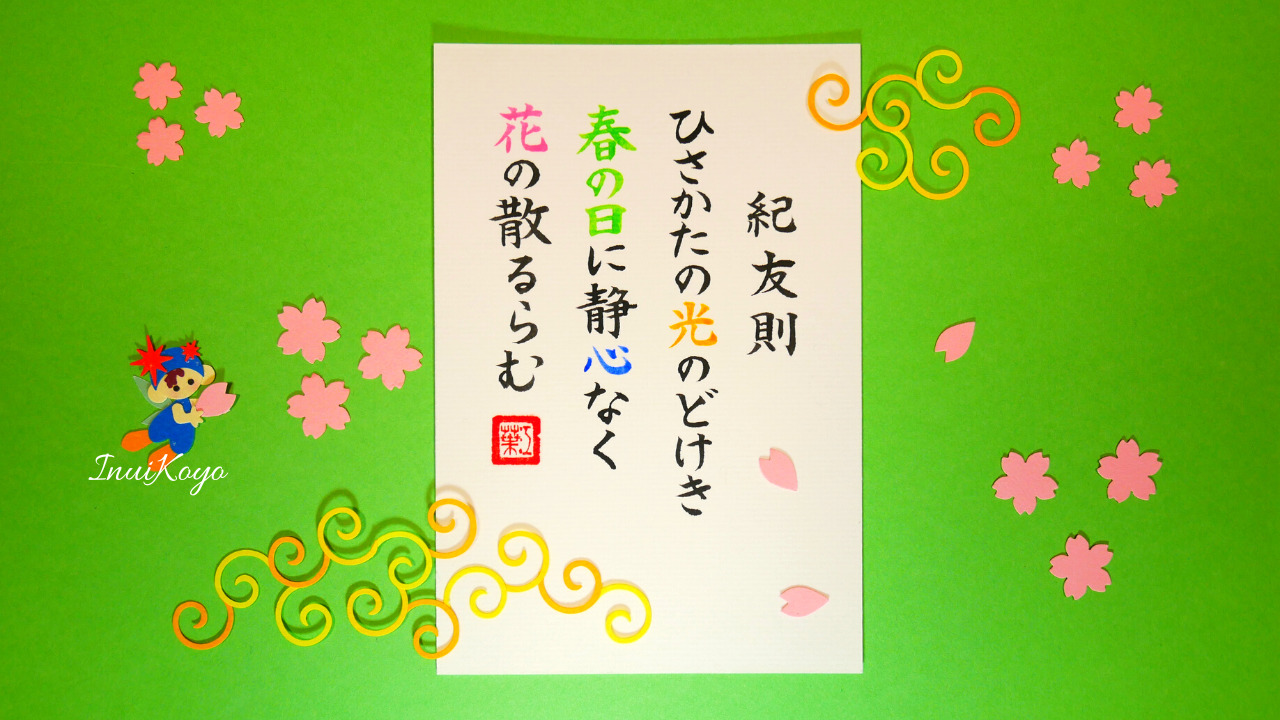

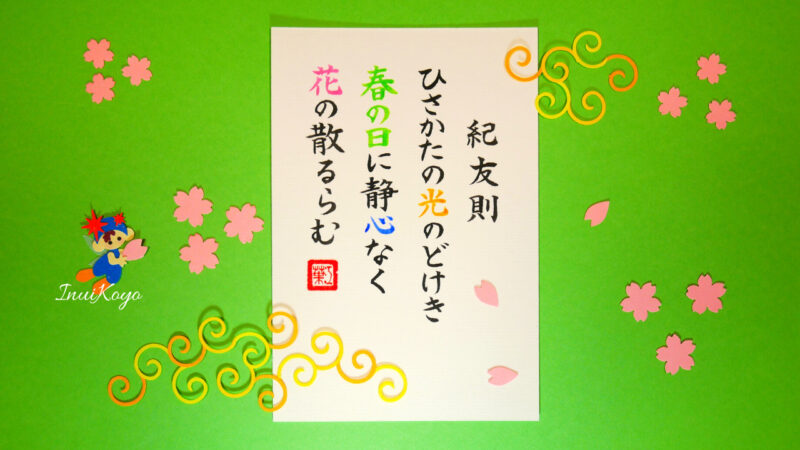

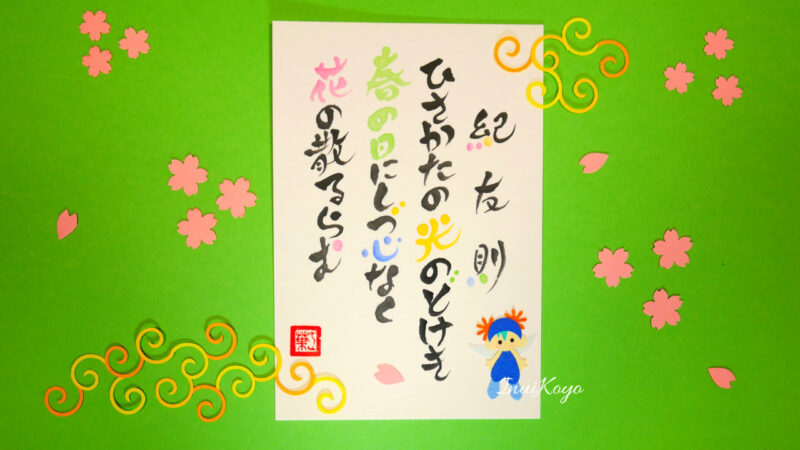

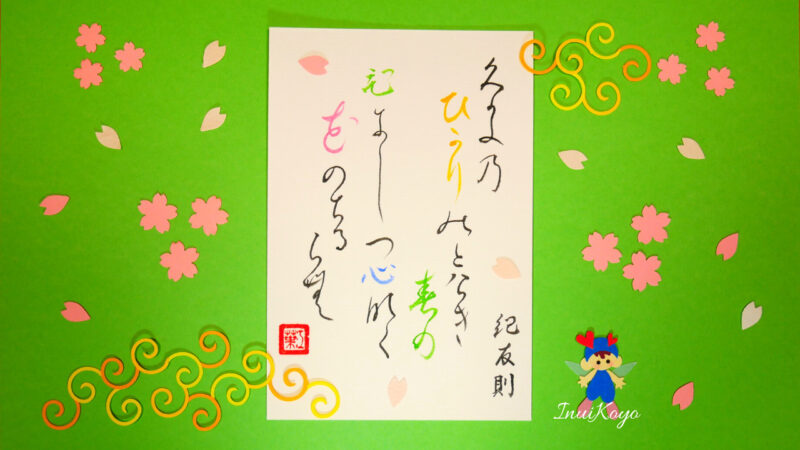

ポストカードに顔彩(絵の具)を使い、3種類の書体(楷書・ゆる文字・かな文字)を筆で描いています

クラフトパンチで青色の帽子をかぶった妖精さんたちや、桜の花びらを作って飾り付けしているので、ぜひ!見てくださいな♪

他にも歌意・解説あり

最後に「わたしのひとりごと」

※画像はクリックで拡大するよ!

暖かい春の日、太陽の光が差しこみ花びらが舞う景色をイメージしてみたよ!

妖精さんたちは、花びら集めに夢中だね!

かいしょであそぼ!

ひさかたの 光のどけき 春の日に

静心なく 花の散るらむ

歌の意味

ひさかたの…

日の光がのどかにさしている

春の日に…

なぜ、あのように…

落ち着いた心もなく

桜の花は散っていくのだろうか

言葉の意味

【ひさかたの】

「光」にかかる枕詞(まくらことば)

天・空・雨・月・雲・光など

【のどけき】

のどかな、おだやかな

【静心なく】

落ち着いた心もなく、慌ただしく

【花】

この歌では、桜の花のこと

ゆる文字であそぼ!

歌の解説

咲いたかと思うと、あっという間に散ってしまう桜の花を目の前にして…

「なぜ、慌ただしく散ってしまうのだろうか…」と残念な気持ちをよんだ一首

上の句ではのどかな春の日を、下の句では散り急ぐ桜の花びらを描いており、静と動の対比を上手く表現している

時が止まっているように穏やかなのに、はかなく物悲しいように感じる歌

桜の花に対して、静心なく(落ち着いた心もなく)という主観的な言葉をいれ擬人法で表現している

擬人法とは…

人間でないものを人間に例えて表現することだよ!

「ひさかたの」は枕詞

ある特定の言葉を導き出す飾りの語を、枕詞(まくらことば)という

印象を強めたり音の響きを整えたりする

「ひさかたの」は天・空・月・日など、天に関係ある語の上につける枕詞

「光」で使うのはこの歌が初めて…

紀友則ってどんな人?

紀友則(きのとものり)

〔生年未詳~907年ごろ〕

35番の紀貫之は従兄弟で、友則の方が20歳近く年上であった

三十六歌仙の1人

40歳過ぎまで無官であったが、宮中の歌合に参加したのがきっかけで出世した

従兄弟の紀貫之、30番の壬生忠岑と共に『古今和歌集』の選者となったが、60歳くらいに病気になり、和歌集が完成する前に亡くなってしまった

かな文字であそぼ!

久可多乃 ひ可り能と介き

春の飛尓

しつ心那く 花のちるら無

わたしのひとりごと

この歌、大好きなんだよねぇ

条幅紙に仮名でかいて、展覧会に出展したのを思い出す

光・春・花というワードを見るだけで、春の情景が浮かんでくる

それだけでも…

暖かな気持ちになる歌なんだよね

でも…

当時はあまり評価されていなくて、百人一首に選ばれたことによって人気急上昇したらしい

お花見といえば桜の花

その年によって開花時期も違うし、咲いている期間も違うから、タイミングが合わないと、なかなか満開の美しい桜に出会えないのだよ

紅葉狩りと一緒だね!

現在は桜といえばソメイヨシノだけど、平安時代の頃は枝垂桜や山桜だったそうだ

山桜の特徴は…

白っぽい花と同時に、赤い若葉も出てくるんだよ!

平安時代のお花見

平安時代の桜の名所といえば、すぐに頭に浮かぶのは奈良の吉野山

歴代天皇たちが訪れたパワースポット!

でも…

気軽に行ける場所ではない

京の都にもお花見できるところはあったのかな?と思っていたら…

どうやら…

山の桜を町の中に植えて、花見を楽しんでいたそうなのだ!

嵯峨天皇(第52代天皇)の頃

宮中に桜の木を植えて、812年「花宴の節」を行ったのがお花見の起源とされている

1200年前には、すでにお花見をしていたんだね

天皇皇后両陛下がご出席される「植樹祭」を思い浮かべてしまったよ!

(*´ω`*).。o○

気軽に行くことは出来ない吉野の里の千本桜だけれど、友則さんは見に行ったことがあるらしくて、ちゃんと歌が残っている

紀友則がよんだ吉野山の桜の歌

み吉野の 山辺に咲ける 桜花

雪かとのみぞ あやまたれける

【歌の意味】

吉野の山辺に咲いている

桜の花よ

雪ではないかと

見間違えてしまいましたよ!

満開の桜は雲や霞にたとえられることが多いけれど、雪にたとえているなんて…

なんてステキなんだろう!

ヾ(*´∀`*)ノキャッキャ

友則さんの梅の歌もある

22番の文屋康秀の記事に載せてるよ!

「漢字遊び」の歌になっているから良かったら見てね!

宮中の歌合せに何度も参加して、素敵な歌をたくさんよんでいた友則さんだけど、なかなか出世できずにいたそうだ

紀友則の逸話

『古今著聞集』の中に出て来る話

紀友則が宮中の歌合せに参加した時のこと…

「初雁」という秋の題で歌を競うことになった

紀友則がよんだ初雁の歌

春霞 かすみて住にし 雁がねは

今ぞ鳴くなる 秋霧の上に

【歌の意味】

春霞にかすんで飛び去った雁が

今また鳴くのが聞こえる

秋霧の上に…

最初の「春霞」を聞いた瞬間

間違えて春の季節をよんだのかと思い、対戦相手は笑い出してしまう

ところが…

下の句の最後「秋霧の上に」と続いたので、みんな黙り込んでしまったのだった

この歌会をきっかけに位が与えられ、最終的には天皇の発する公式文書の作成、及び記録を担当する大内記に就くことになったそうだよ!

醍醐天皇(第60代天皇)の身近で仕事ができるなんて大出世だよね!

だけど、この歌…

『古今和歌集』では詠み人しらずなんだって!

(*´Д`)ノ オイオイ!!

参考文献

【書籍】

1.神作光一 監修

小学生のまんが百人一首辞典

出版社 学研プラス/256頁

発売日2005年12月

2.著書 小池昌代

ときめき百人一首(14歳の世渡り術)

出版社 河出書房新社/256頁

発売日1017年2月

3.吉海直人 監修

百人一首大事典 ―完全絵図解説―

出版社 あかね書房/143頁

発売日 2006年12月

4.著書 佐佐木幸綱

口語訳詩で味わう百人一首

出版社 さ・え・ら書房/221頁

発行日 2003年12月

5.著書 富谷松雲

(ポケット版)常用漢字準拠

―八体事典―

出版社 有紀書房/400頁

発行日 1993年4月

6.編集 千草会/発行者 内山清蔵

百人一首

発行所 松魁堂/113頁

発行日 1998年5月

【Webサイトの記事】

1.フリー百科事典 ―Wikipedia―

紀友則

経歴・逸話・官歴

更新日 2022年11月2日

参照日 2023年6月26日

2.百人一首を探ろう

紀友則

プロフィール・百人一首和歌へ

参照日 2023年6月26日

3.変体仮名を調べる

―五十音順一覧―

参照日 2023年6月26日