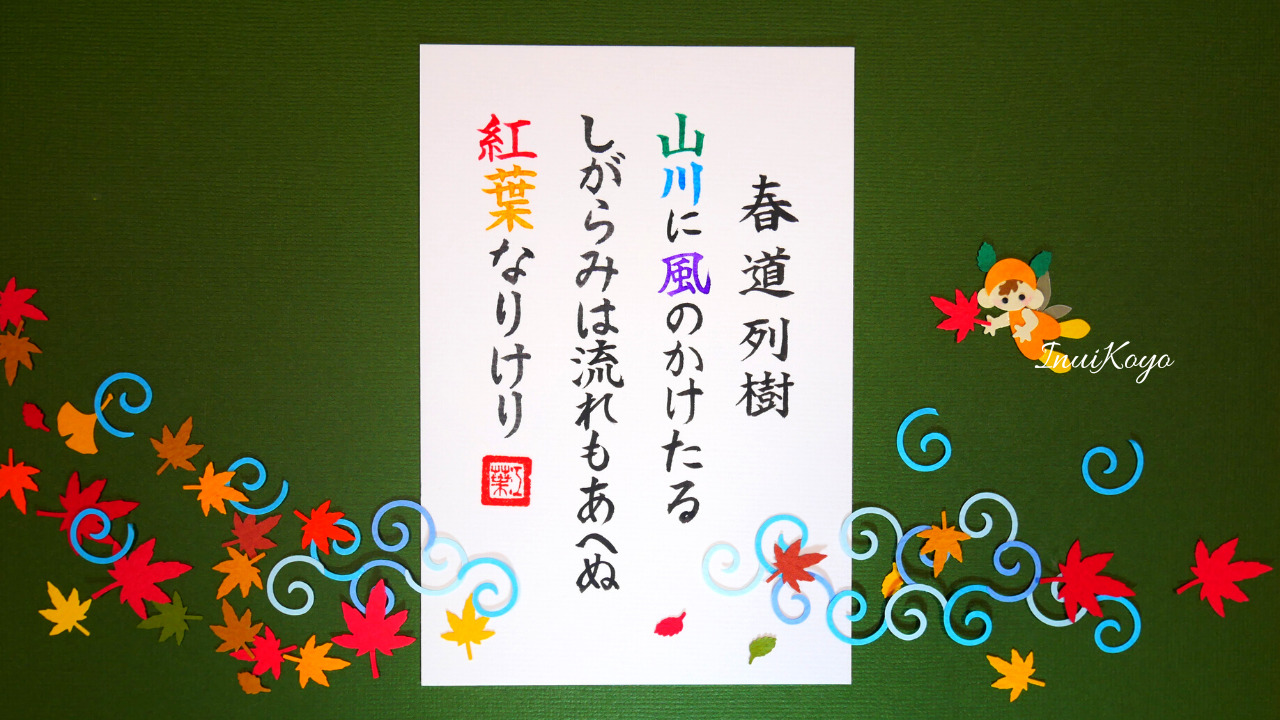

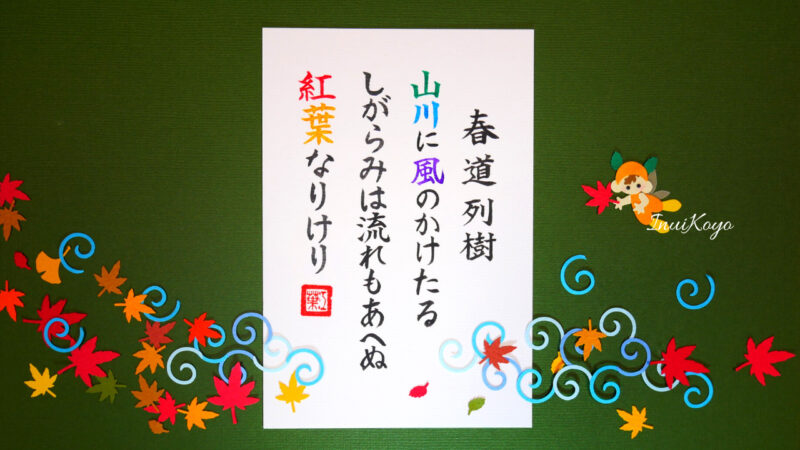

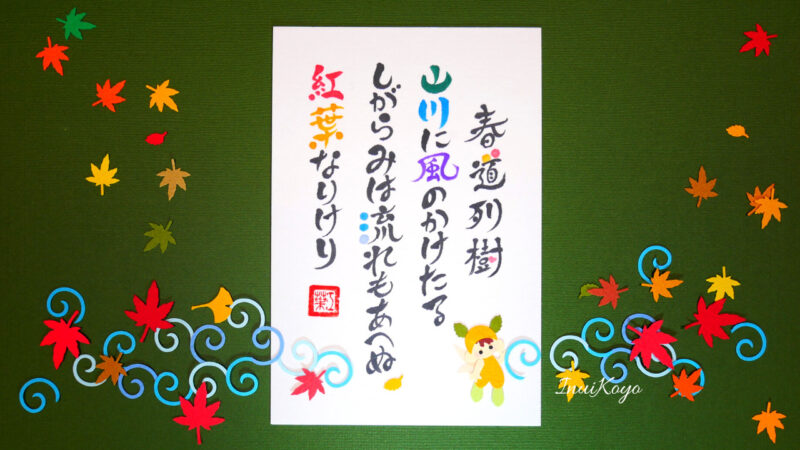

ポストカードに顔彩(絵の具)を使い、3種類の書体(楷書・ゆる文字・かな文字)を筆で描いています

クラフトパンチでこがね色の帽子をかぶった妖精さんたちや、もみじの葉っぱを作って飾り付けしているので、ぜひ!見てくださいな♪

他にも歌意・解説あり

最後に「わたしのひとりごと」

※画像はクリックで拡大するよ!

紅葉の季節、もみじの葉が小川にしずんでいる風景をイメージしてみたよ!

妖精さんたちも、葉っぱを小川に落として遊んでいるのかな?

かいしょであそぼ!

山川に 風のかけたる しがらみは

流れもあへぬ 紅葉なりけり

歌の意味

山の中を流れている川に

風が架けた「しがらみ」は…

流れることができず

川の中で積もってしまった

モミジの葉っぱでしたよ!

言葉の意味

【山川】

山の中の谷川

【しがらみ】

水の流れをせき止めるため

川の中に杭を打ち、竹や木の枝などを

杭の間に編み込んだ仕掛け

【流れもあへぬ】

流れることができない

ゆる文字であそぼ!

歌の解説

『古今和歌集』の詞書(ことばがき)では、志賀の山越えでよんだと記されている

京都から比叡山のふもとを通り、近江(滋賀県)にぬける山道を「志賀越道」と呼ばれている

その道は、1番の天智天皇が創建した志賀寺(崇福寺)へお参りする参道でもあった

山道には小川があり…

色鮮やかなモミジが流れずに、川の中で積もっているのを見て作られた歌である

モミジの「しがらみ」

「しがらみ」とは…

水の流れをせき止めるために川の中に杭を打ち、それに竹や枝をからませた柵のこと

川岸の土が落ちて来るのを抑える役割があるそうだ

この歌では、紅葉した美しいモミジが小川にたくさん落ちてきて、流れがせき止められている様子を「しがらみ」に例えている

「風のかけたる」とよみ、人ではなく風がしがらみを架けたとして、風を擬人化している

擬人法のテクニックは、当時の歌人たちの間で流行っていた

擬人法とは…

人間でないものを人間に例えて表現することだよ!

「山川」の読み方の違い

「やまがわ」と濁ってよむと山の中の川、「やまかわ」とよむと山と川という意味になる

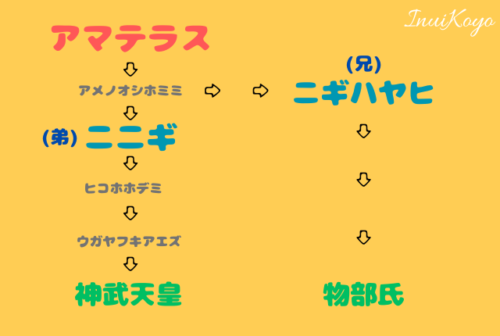

春道列樹ってどんな人?

春道列樹(はるみちのつらき)

〔生年未詳~920年〕

物部氏(もののべうじ)の一族である

910年、文章生(もんじょうしょう)になり、詩文・歴史を学んでいた

文章生とは…

現在でいう大学院の研究者のことなんだって!

920年、壱岐守(現在の長崎県壱岐島)の地方長官に任じられたが、赴任する前に亡くなってしまった

無名の歌人だったが、この一首で歴史に残ったといわれている

35番の紀貫之と同世代である

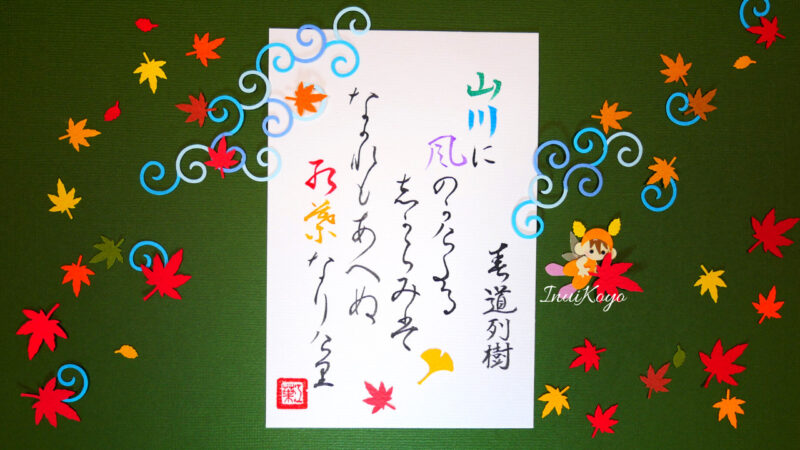

かな文字であそぼ!

山川に 風の可介多る 志可らみ盤

な可れもあへぬ 紅葉なり介里

わたしのひとりごと

「しがらみ」というワードは、あまり使ったことがないけれど「世間のしがらみが~」とか、どこかで耳にすることはある

「しがらみ」を漢字で書くと「柵」

音読みだと「サク」と読む

邪魔をするもの・煩わしいつながり・切っても切れない縁などの例えとして使うことが多い言葉

もとは川の流れをせき止めるために杭を打ち、そこに木の枝や竹などを絡ませたものをいうそうだ

ゴミや嫌なものが、絡みついているような汚いイメージをしてしまう「しがらみ」だけど

この歌だと…

川に沈んでいるのは色鮮やかなモミジだから、美しい風景が目に浮かぶ

落ち葉が舞う神社や公園で…

小川や池に浮かんでいる赤や黄色のモミジを見つけると、キレイだなぁと見入ってしまうよね

流行りの擬人法を使い、現実みのある歌をよむ列樹さん

実際は?

宮廷歌人でもなく、天皇の歌合せにも参加したことがない無名の歌人であった

では、なぜ?

『百人一首』の撰者である97番の権中納言定家は、彼の歌を選んだのだろうか…

経歴もよく分からない人だけれど、祖先は物部氏であったようだ

物部氏(もののべうじ)

『古事記』や『日本書紀』によると…

河内国の哮峰(たけるがみね)

現在の大阪府交野市にあたるこの場所で、天皇家よりも前に天孫降臨したニギハヤヒの神さまが、物部氏の祖先として伝えられている

しかも、この神さま

神武天皇(初代天皇)の曾祖父であるニニギの神さまの実の兄なんだとか…

神武東征とは…

日向国(宮崎県)の高千穂峰に天孫降臨したニニギ

そのひ孫である神武天皇が高千穂を出発し、奈良盆地とその周辺を統治して、はじめて天皇の位についた説話をさす用語である

ニギハヤヒは神武東征の最後の方で登場する

何でこんなところにニニギのお兄さんが出て来るの?と色々とツッコミどころ満載なんだけど

登場人物の時代設定がズレているのは、神話だから仕方がないんだろうね

(*´Д`)

仏教をめぐっての対立

渡来人によって仏教が伝えられた古墳時代

蘇我氏は仏教推奨派であったため、天照大神の子孫である物部氏は「神道があるのだから必要ない!」と反対をすることにより、物部氏と蘇我氏の戦が始まってしまう

結果…

蘇我氏が勝利して権力を振るいまくるのだが…

645年に1番の天智天皇らによって蘇我氏は滅ぼされてしまうのだった

そして、その後…

天皇を中心とした政治が行われる時代となる

百人一首の撰者、定家さんのことだから、『古事記』も『日本書紀』も読んでいると思う

歌人としても有名ではなく、天皇とのエピソードもなかった列樹さんの歌が選ばれた理由は?

天智天皇が創建したお寺へお参りする参道で、この歌をよんだから?

それとも…

列樹さんと歴代天皇の祖先が天津神だったから?

天津神は…

日本神話に登場する天照大神とか、高天原(たかまがはら)出身の神さまのことだよ!

わたしなりに、いろいろ妄想してしまうのだった

参考文献

【書籍】

1.神作光一 監修

小学生のまんが百人一首辞典

出版社 学研プラス/256頁

発売日2005年12月

2.著書 小池昌代

ときめき百人一首(14歳の世渡り術)

出版社 河出書房新社/256頁

発売日1017年2月

3.吉海直人 監修

百人一首大事典 ―完全絵図解説―

出版社 あかね書房/143頁

発売日 2006年12月

4.著書 佐佐木幸綱

口語訳詩で味わう百人一首

出版社 さ・え・ら書房/221頁

発行日 2003年12月

5.著書 富谷松雲

(ポケット版)常用漢字準拠

―八体事典―

出版社 有紀書房/400頁

発行日 1993年4月

6.編集 千草会/発行者 内山清蔵

百人一首

発行所 松魁堂/113頁

発行日 1998年5月

【Webサイトの記事】

1.フリー百科事典 ―Wikipedia―

春道列樹

経歴・官歴

更新日 2022年1月28日

参照日 2023年6月22日

ニギハヤヒ

概要・系譜

更新日 2023年3月18日

参照日 2023年6月22日

ニギギ

概要・系譜

更新日 2023年2月28日

参照日 2023年6月22日

2.百人一首を探ろう

春道列樹

プロフィール・百人一首和歌へ

参照日 2023年6月22日

3.変体仮名を調べる

―五十音順一覧―

参照日 2023年6月22日

【写真】

1.写真のフリー素材サイト

―Photo AC―

小川の中の落ち葉