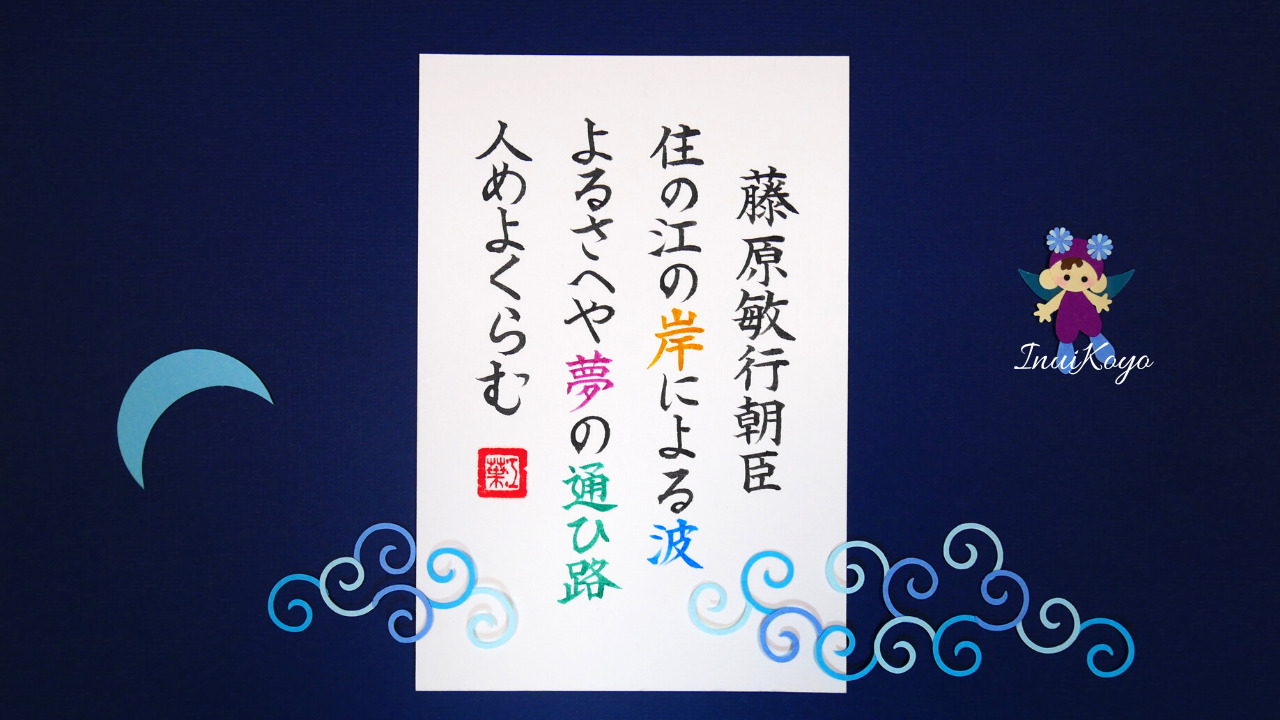

ポストカードに顔彩(絵の具)を使い、3種類の書体(楷書・ゆる文字・かな文字)を筆で描いています

クラフトパンチで赤紫色の帽子をかぶった妖精さんたちや、お月さまや星を作って飾り付けしているので、ぜひ!見てくださいな♪

他にも歌意・解説あり

最後に「わたしのひとりごと」

※画像はクリックで拡大するよ!

ここは夢の中、波がおだやかな夜の海をイメージしてみたよ!

妖精さんたちは、海のお星さまをとっているのかな?

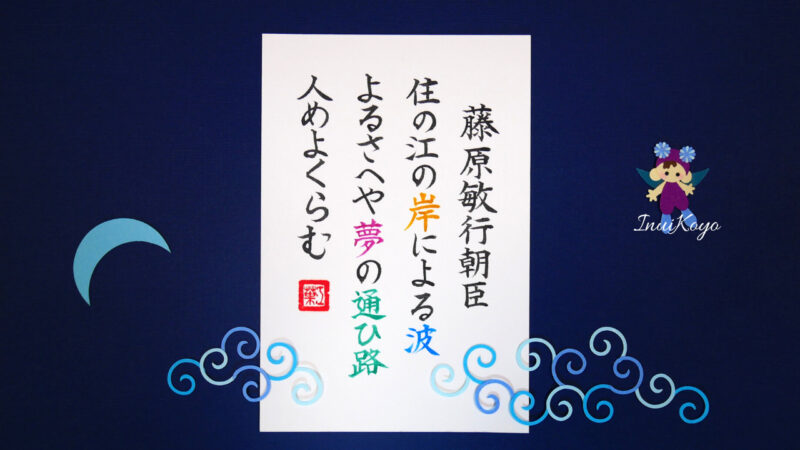

かいしょであそぼ!

住の江の 岸による波 よるさへや

夢の通ひ路 人めよくらむ

歌の意味

住の江の岸に波が寄る

寄せてはかえすの

「よる」ではないけれど…

昼の現実の世界だけでなく

夜、夢の中での通う路でさえ

どうしてあなたは人目を

さけようとするのでしょうか…

言葉の意味

【住の江】

大阪市住吉区の住吉大社付近に

あった入り江

【よるさえや】

昼はもちろん夜までも

「よる」は「波が(寄る)」と

「夜」の掛詞(かけことば)

【通ひ路】

男が女のもとへ通う路

【人め】

他人の見る目

人目があって逢いにくい

【よくらむ】

「よく」は避く(避ける)という意味

「らむ」は「どうしてなのだろう」

と理由を考えている

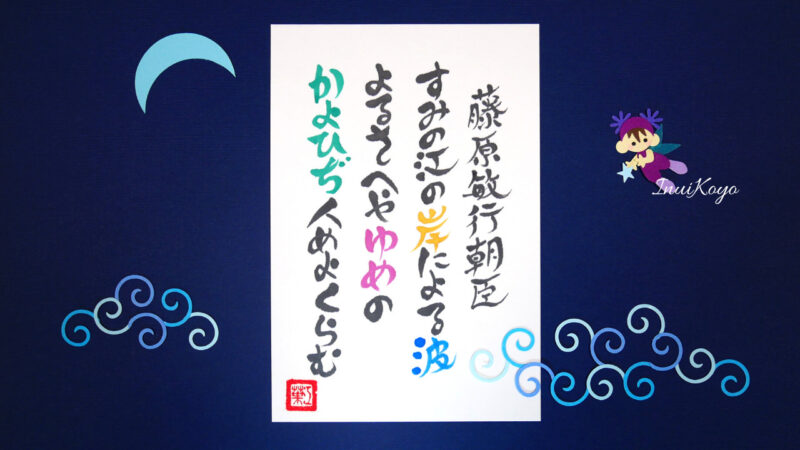

ゆる文字であそぼ!

歌の解説

人目を忍ぶ恋というのはつらいもの…

「人めよくらむ」の主語が「恋人」であるか「私」であるかによって、歌の意味が分かれている

藤原敏行が女性の気持ちになってよんだ歌とされる書籍が多いが、どちらにしても体験談のようだ

「よく」は「避く(避ける)」ということ、「らむ」は「どうしてなのだろう」と考えている

三句目にある疑問の「や」を合わせると「なぜ、避けているのですか?」という意味になる

昼間の現実ではもちろんのこと、夜の夢の中でも「どうして逢ってはくれないのか…」という思いを、自然の情景と重ね合わせている

「よるさへや」の「よる」は「波が(寄る)」と「夜」の掛詞(かけことば)

【夢の通い路】

「夢」という言葉は、「寝目(いめ)」が変化したものだといわれている

「寝」は寝ること、「目」は見えるものという意味

平安時代から「ゆめ」と言われるようになり、「はかなさ」などの意味にも使われるようになった

平安時代の貴族たちにとって夢は特別な意味があり、夢に見たものを神のお告げだと考えたり、夢で吉凶を占ったりしていた

平安時代の人たちは、好きな人が自分の夢に出て来ると、寝ている間に魂が体から抜け出して逢いに来てくれてると信じられていたから、相手も自分のことを好きだと思ってたらしいよ!

藤原敏行朝臣ってどんな人?

藤原敏行朝臣

(ふじわらのとしゆきあそん)

〔生年未詳~901年ごろ〕

歌の他に書道にも優れていた

三十六歌仙の1人

若い頃から人々に写経を頼まれていたが、女性に人気のあった敏行は、女性のことや出世のことを考えながら書いていたそうだ

ヽ(^o^)オイオイ‼

京都の神護寺に鐘銘(つりがねに記された文)を残している

20代の若さで亡くなった

『宇治拾遺物語』には、魚を食すなど不浄の身のまま書写したので、地獄に落ちて苦しみを受けたという逸話もある

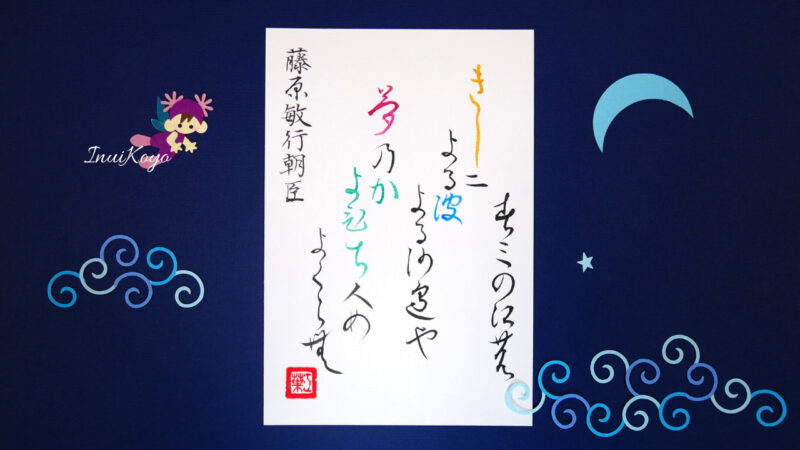

かな文字であそぼ!

春三の江農 きし二よる波

よる沙遍や

夢乃かよ飛ち 人めよくら無

わたしのひとりごと

「明け方みた夢は正夢だ‼」と聞いたことがある

本当かどうかは知らんけど…

「夢の通い路」って両思いの恋人たちには素敵な言葉だけど、一方的に恋こがれ、勝手に両思いになった夢を見て、リアルでストーキングするやつもいるから怖いよね

((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル

ところで…

敏行さんは空海さん(弘法大師)と並ぶほどの筆の達人!

大極殿(天皇が政治をつかさどる建物)の額を書いたともいわれるほど…

京都の神護寺の鐘銘(つりがねに記された文)に、彼の書が残っているらしい

現在は長い月日でひびが入り、鐘楼(鐘を設置するための場所)に保管されていて、残念ながら見ることはできないそうだ

神護寺は歴代天皇の側近だった和気清麻呂が781年に建てられたとされるお寺なんだよ!

女性のことを考えながら写経を書いてたんだって?

でも、美しい文字はわたしの憧れ!

彼の書を見てみたいなぁ…

さて、字が上手な敏行さんだけど…

写経を書く態度について、えんま大王にとがめられたお話は知っているかな?

藤原敏行は若い頃から字がうまかったので、人々に頼まれて写経(お経を書き写すこと)をしていた

しかし‼

精神を集中して行うべき写経を、女性のことや、出世のことを考えていたため、えんま大王にとがめられ、敏行はある日とつぜん死んでしまう

あやうく地獄に落とされそうになったのだが、「やり残した写経がある‼」とうったえて、なんとか許してもらい生き返ったのだった

でも、やっぱり…

写経よりも遊びが忙しく、やろうと思っているうちに月日は過ぎて定められた日になり、とうとう書き終わらないまま、今度は本当に命がつきてしまいましたとさ

百人一首大事典―完全絵図解説―より要約、参考文献に記載

と言う伝説…

わたしにも心当たりある

(;^ω^)

やるべきことは、サッサとやらないといけないよね!

「追い詰められて、開き直って…」

彼はこんなタイプだったのだろうか…

わたしが子どもの頃、明治生まれの祖母に「ウソをつくと、えんま様に舌を抜かれるんだよ!」と教えてもらったことがある

今の時代、そんなこと言う人は誰もいなくて、すっかり忘れてたよ!

昔の人たちは、えんま様が身近な存在だったのかもしれないね…

そういえば…

11番の参議篁くんは閻魔庁でえんま大王の裁判官をつとめていたという伝説があったよね?

2人の年代はかぶってないけれど、敏行さんが1度生き返ったのは、篁くんがまだ閻魔庁の裁判官をつとめていたからかもしれい

(((o(*゚▽゚*)o)))

参考文献

【書籍】

1.神作光一 監修

小学生のまんが百人一首辞典

出版社 学研プラス/256頁

発売日2005年12月

2.著書 小池昌代

ときめき百人一首(14歳の世渡り術)

出版社 河出書房新社/256頁

発売日1017年2月

3.吉海直人 監修

百人一首大事典 ―完全絵図解説―

出版社 あかね書房/143頁

発売日 2006年12月

4.著書 佐佐木幸綱

口語訳詩で味わう百人一首

出版社 さ・え・ら書房/221頁

発行日 2003年12月

5.著書 富谷松雲

(ポケット版)常用漢字準拠

―八体事典―

出版社 有紀書房/400頁

発行日 1993年4月

6.編集 千草会/発行者 内山清蔵

百人一首

発行所 松魁堂/113頁

発行日 1998年5月

【Webサイトの記事】

1.フリー百科事典 ―Wikipedia―

藤原敏行

経歴・書跡・逸話

更新日 2022年12月7日

参照日 2023年4月29日

神護寺

概要・歴史・境内

更新日 2022年12月11日

参照日 2023年4月29日

2.百人一首を探ろう

藤原敏行

プロフィール・百人一首和歌へ

参照日 2023年4月29日

3.変体仮名を調べる

―五十音順一覧―

参照日 2023年4月29日