ポストカードに顔彩(絵の具)を使い、3種類の書体(楷書・ゆる文字・かな文字)を筆で描いています

クラフトパンチで紅梅色の帽子をかぶった妖精さんたちや、ハートを作って飾り付けしているので、ぜひ!見てくださいな♪

他にも歌意・解説あり

最後に「わたしのひとりごと」

※画像はクリックで拡大するよ!

天女たちはどこにいるの?ほっこりふわふわ暖かな天空をイメージしてみたよ!

愛をばらまいている妖精さん、少しわけてくださいな♪

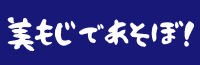

かいしょであそぼ!

天つ風 雲の通ひ路 吹き閉ぢよ

をとめの姿 しばしとどめむ

歌の意味

天空の風よ‼

天女の行きかう雲の通り道を

吹いて閉ざしておくれ‼

舞い終わり、天に帰って行く

美しい乙女たちの姿を

もうしばらくこの地上に

とどめておきたいから…

言葉の意味

【天つ風】

天空の風

【雲の通ひ路】

天上と地上を結ぶ雲のなかの路地

【をとめの姿】

天上と地上を行ったり来たりする

天女を演じて舞う少女のこと

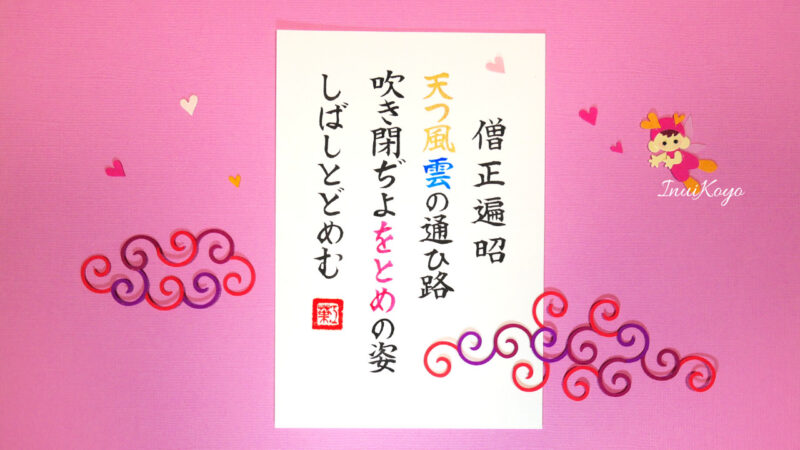

ゆる文字であそぼ!

歌の解説

僧正遍昭が仁明天皇(第54代天皇)に仕えていた頃

天皇がその年に、収穫された穀物を神さまにお供えする儀式「新嘗祭(にいなめのまつり)」

翌日に「豊明節会(とよあかりのせちえ)」という宴が催されるのだが、その時に見た「五節の舞」の美しさに感動してよんだとされている

宴では、地位の高い家から選ばれた、5人の未婚の娘たちが舞う踊りのこと

その昔、天武天皇(第40代天皇)が吉野に行ったときに琴を弾くと、天女が舞い降りてきたという伝説にもとづく、伝統ある宮中の行事である

優雅におどる娘たちの姿に仁明天皇は「天女のような乙女たちを、いつまでも引きとめておきたいものだなぁ」という言葉に共感して、娘たちが舞台裏に帰ってしまうことを惜しむ気持ちが込められている

【雲のよまれ方】

雲は形を変えながら流れていくものであることから、移り行くものを表現することが多く、天雲(空の雲)・白雲(白い雲)・八雲(重なり合った雲)など色々な表現があった

手が届かないような高貴な人への憧れや、雲に閉ざされた憂うつな心の例えにもなっていたり、死を意味する雲隠る(雲の中に隠れる)という言葉もある

僧正遍昭ってどんな人?

僧正遍昭(そうじょうへんじょう)

〔816~890年〕

本名は良岑宗貞(よしみねのむねさだ)

僧正は官職名

桓武天皇(第50代天皇)の孫にあたる

21番の素性法師の父

六歌仙、三十六歌仙の1人

秘書官のトップとして仁明天皇(第54代天皇)に仕えたが、天皇が亡くなったあと、悲しみのあまり35歳で出家してしまった

出家後は「僧正」という、僧侶として非常に高い位についた

美男で人柄もよく女性にも人気があり、9番の小野小町とは和歌をおくりあう仲だったと言われている

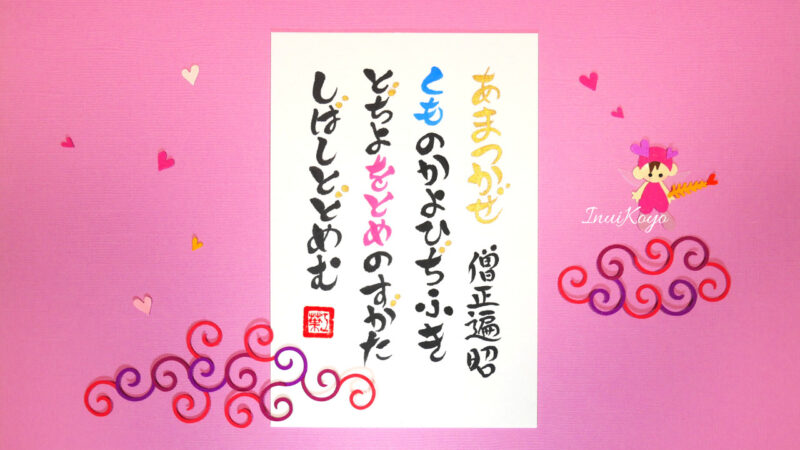

かな文字であそぼ!

天つ風 雲の可よ飛ち ふき登ちよ

をと免農須可多 志者しとゝめ無

わたしのひとりごと

十二単(じゅうにひとえ)の衣装で身をつつみ、5人の美少女たちが雅楽を舞う姿は、美しかったのだろうなぁ

天皇や遍昭さんも「もう、終わっちゃうの⁉ 帰らないでよぉぉぉ‼」という気持ちになるのもうなずける

(*・ω・)(*-ω-)ウンウン♪

現代だったら、女性アイドルグループのステージを見終わってしまった感じかな?

遍昭さんはお坊さんなのに「五色の舞」を見て、歌をよんでいて大丈夫なの?と思ったら…

お坊さんになる前のことだったみたいだね!

出家する前といえば、小野小町さんとラブラブ♡だった時期も…

若い時はイケメンで、美男美女カップルとウワサされていたようだ

(* ̄▽ ̄)フフフッ♪

じつは、遍昭さんの歌は…

「真少なし」と、内容の乏しさを批判されることもあったそうだ

この歌も特に和歌の技法(枕詞や掛詞)が使われているわけでもない

だけど…

「おとめの姿、しばしとどめーん‼」と自分の気持をストレートに表現してしまう人だもの、モテモテの小町さんの心を射とめたんだろうね!

2人の恋和歌も気になるところ…

「五節の舞」は神社で行われる「神楽」のイメージだろうか…

衣装は違うかもしれないが、実際に見たら幻想的で美しいんだろうなぁ

2022年に天皇家の敬宮愛子内親王が、秋季雅楽演奏会を鑑賞されていたニュースの動画を見たときのこと…

舞っていたのは男性だったけれど、とても美しかったのを覚えている

「心に響く重厚な音ですね…」とおっしゃられていた愛子さま

わたしもその場で鑑賞していたら「イケメンの姿、しばしとどめーん‼」と心の中で叫んでいたかもしれない

参考文献

【書籍】

1.神作光一 監修

小学生のまんが百人一首辞典

出版社 学研プラス/256頁

発売日2005年12月

2.著書 小池昌代

ときめき百人一首(14歳の世渡り術)

出版社 河出書房新社/256頁

発売日1017年2月

3.吉海直人 監修

百人一首大事典 ―完全絵図解説―

出版社 あかね書房/143頁

発売日 2006年12月

4.著書 佐佐木幸綱

口語訳詩で味わう百人一首

出版社 さ・え・ら書房/221頁

発行日 2003年12月

5.著書 富谷松雲

(ポケット版)常用漢字準拠

―八体事典―

出版社 有紀書房/400頁

発行日 1993年4月

6.編集 千草会/発行者 内山清蔵

百人一首

発行所 松魁堂/113頁

発行日 1998年5月

【Webサイトの記事】

1.フリー百科事典 ―Wikipedia―

僧正遍昭

経歴・歌風・逸話

更新日 2022年9月21日

参照日 2023年4月10日

2.百人一首を探ろう

僧正遍昭

プロフィール・百人一首和歌へ

参照日 2023年4月10日

3.変体仮名を調べる

―五十音順一覧―

参照日 2023年4月10日