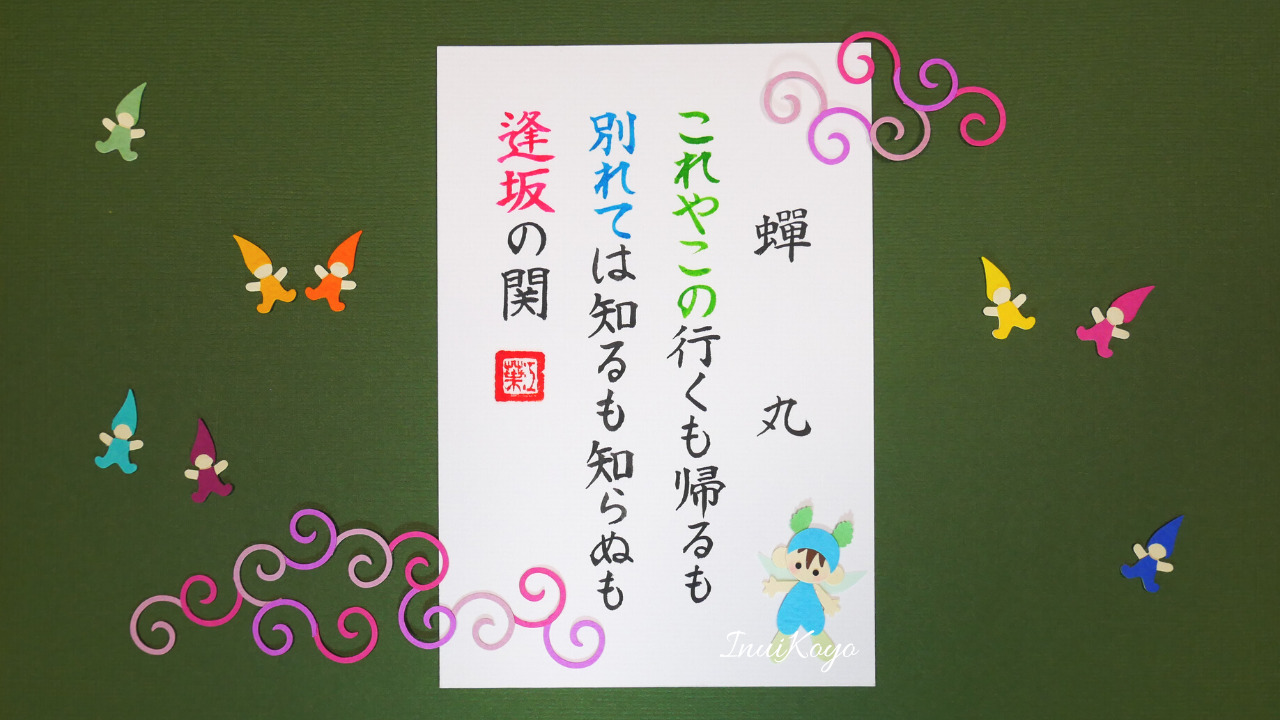

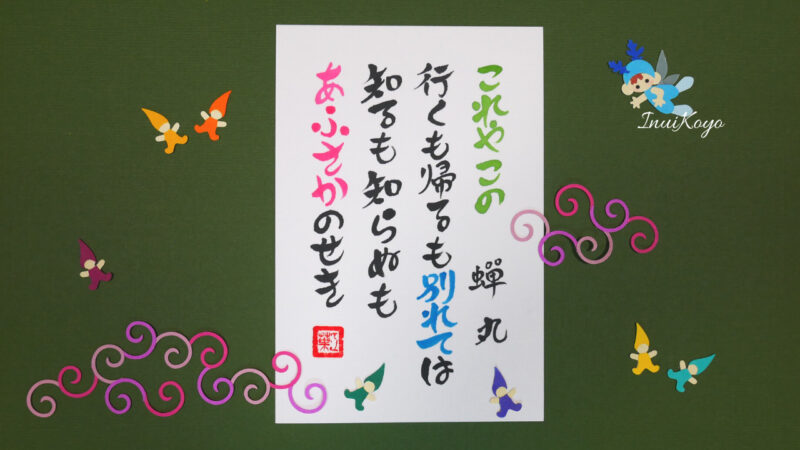

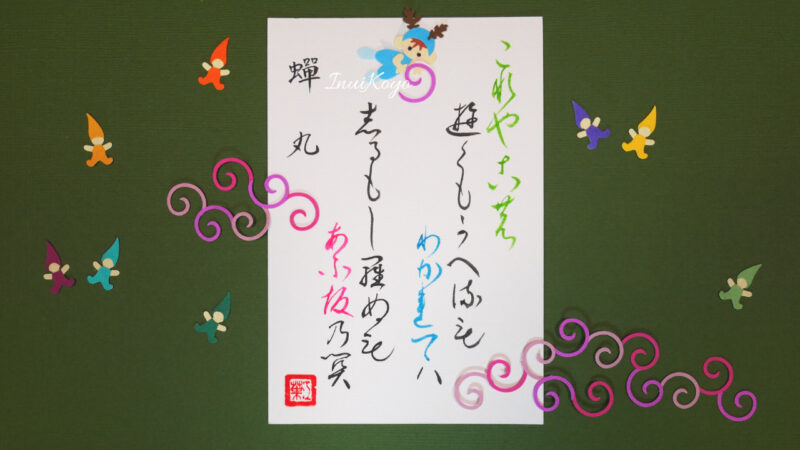

ポストカードに顔彩(絵の具)を使い、3種類の書体(楷書・ゆる文字・かな文字)を筆で描いています

クラフトパンチでつゆ色の帽子をかぶった妖精さんたちや、小人さんたちを作って飾り付けしているので、ぜひ!見てくださいな♪

他にも歌意・解説あり

最後に「わたしのひとりごと」

※画像はクリックで拡大するよ!

逢坂の関所、大勢の人たちがいる賑やかな雰囲気をイメージしてみたよ!

たくさんの小人さんたちがいて、妖精さんも楽しそうだね♪

かいしょであそぼ!

これやこの 行くも帰るも

別れては

知るも知らぬも 逢坂の関

歌の意味

これがまぁ…

京の都から出て行く人も

京の都へ帰って来る人も

ここでお別れ!

知っている人も知らない人も

ここでめぐり逢う!

これが有名な逢坂の関なのだなぁ

言葉の意味

【これやこの】

これがまあ、あの有名な…

【行くも帰るも】

(逢坂の関所を通って)京都から

出て行く人も帰って来る人も

【逢坂の関】

山城国(京都府)と近江国(滋賀県)の

境にあった関所

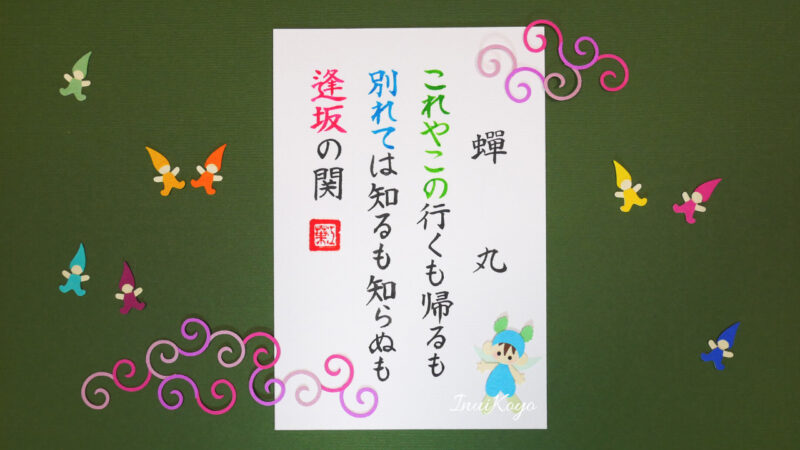

ゆる文字であそぼ!

歌の解説

調子のいい出だしと「行くも帰るも」「知るも知らぬも」というリズミカルな言葉によって、関所を通る人々のあわただしい様子を伝えた歌

「出会いと別れ」は、人が生と死をくり返すという仏教の考えでもある

関所のにぎわいだけでなく、別れの悲しさまでが感じられる

「別れては」の「ては」は、出会いと別れが何度もくり返されるという意味もあるようだ

【逢坂の関】

関所(関)は交通の要所で、人や物の出入りを検問するための施設

八世紀ごろか置かれ、室町時代には通行税を取るようになった

「逢坂の関」は現在の大阪のことではなく、山城国(京都府)と近江国(滋賀県)の国境にあった

「関東」と「関西」の由来

関東の由来は、壬申の乱(672年)のころ、都を守るために設置した3つの関所(逢坂の関・不破の関・鈴鹿の関)の東側にあるから…という意味で呼ばれるようになった

関西の由来は、関東に対する呼び名として使われるようになったと言われている

蝉丸ってどんな人?

蝉丸(せみまる)

〔生没年不詳〕

宇多天皇(第59代天皇)の皇子、敦実親王の雑色(位の低い事務職)だった説

醍醐天皇(第60代天皇)の第四皇子であったという説もある

『今昔物語』や『平家物語』にも登場し、能や浄瑠璃でも取り上げられるが、生涯について確かなことは伝えられていないため謎の人物である

伝説上の人物ともウワサされているが、盲目の琴または琵琶の名人で、逢坂の関所の近くに庵室(世捨て人が住むそまつな家)をつくって住んでいたといわれている

蝉丸という名前から、セミのように絞り出すような発声で歌う吟遊詩人(楽器を奏で歌う職業)とも考えることができる

かな文字であそぼ!

これや古農 遊くも可へ流毛

わか連て八

志るもし羅ぬ毛 あふ坂乃関

わたしのひとりごと

関所!といえば…

入り鉄砲に出女‼

(いりでっぽうにでおんな)

わたしが真っ先に思い浮かべるのは「箱根の関所」なんだなぁ

関東に住んでいると、箱根は気軽に行ける行楽地だからかもしれない

箱根の関所は江戸幕府によって設置されたものだから、関所は江戸時代からだと思っていたけれど、壬申の乱(672年)の頃にはすでにあったんだね!

そんな大昔からあったなんて驚きだよ‼

Σ(゚Д゚)

ちなみに…

25番の三条右大臣の歌に「逢坂山」

62番の清少納言の歌に「逢坂の関」が登場するのだ

逢坂という漢字を見るだけで、「人々が出逢う坂道」とイメージできることが凄いと思う

人の行き来が多い現在の大阪に関所があったのかと思いきや、じっさいは岐阜県大津市にあったようだ

京浜電鉄/京津線「大谷」下車徒歩3分

逢坂の関記念公園に「逢坂山関跡」の記念碑が立っている

復元されていないから どんな関所だったかは わからないけど、歴史散歩してみたいと思っている

さて、蝉丸さんといえば百人一首あるあるの謎の人物

『今昔物語』や『平家物語』に登場するが、共通しているのは「盲目の天才琵琶ひき」だったということ…

逢坂の関の近くに住んでいた説もあり

伝説どおり盲目の人だったとしたら、関所の行きかう人々を見て歌をよんだのではなく、いろんな人たちの会話を聞いて作った歌なのではないかな?

電話のない時代、逢坂の関で見送りした人たちは心配だっただろう

反対に戻って来た人には「無事に帰れて、よかったね!」と喜びの言葉を…

口ずさみたくなるようなリズミカルな歌だけど 1000年以上も昔のこと…

今では考えられないほど、重く暗い会話を聞いているのかもしれない

蝉丸さんの研ぎ澄まされた聴覚で、何を考え、何を思っていたのだろうか…

参考文献

【書籍】

1.神作光一 監修

小学生のまんが百人一首辞典

出版社 学研プラス/256頁

発売日2005年12月

2.著書 小池昌代

ときめき百人一首(14歳の世渡り術)

出版社 河出書房新社/256頁

発売日1017年2月

3.吉海直人 監修

百人一首大事典 ―完全絵図解説―

出版社 あかね書房/143頁

発売日 2006年12月

4.著書 佐佐木幸綱

口語訳詩で味わう百人一首

出版社 さ・え・ら書房/221頁

発行日 2003年12月

5.著書 富谷松雲

(ポケット版)常用漢字準拠

―八体事典―

出版社 有紀書房/400頁

発行日 1993年4月

6.編集 千草会/発行者 内山清蔵

百人一首

発行所 松魁堂/113頁

発行日 1998年5月

【Webサイトの記事】

1.フリー百科事典 ―Wikipedia―

蝉丸

人物・逸話・蝉丸に関する史跡

更新日 2023年2月26日

参照日 2023年4月8日

逢坂関

位置・歴史・蝉丸について

更新日 2022年9月24日

参照日 2023年4月8日

関東

古代・中世・近世

更新日 2023年2月9日

参照日 2023年4月8日

関西

古代・中世・近世

更新日 2023年4月6日

参照日 2023年4月8日

2.百人一首を探ろう

蝉丸

プロフィール・百人一首和歌へ

参照日 2023年4月8日

3.変体仮名を調べる

―五十音順一覧―

参照日 2023年4月8日

【写真】

1.写真のフリー素材サイト

―Photo AC―

逢坂山関跡