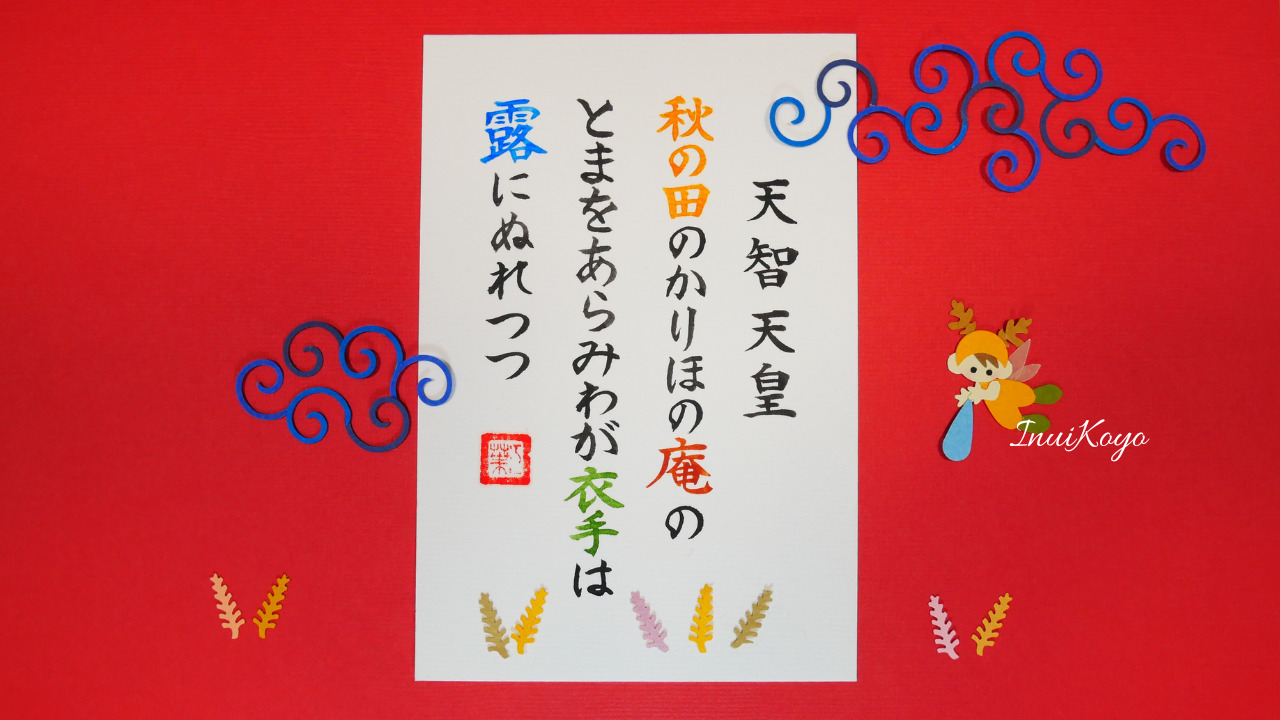

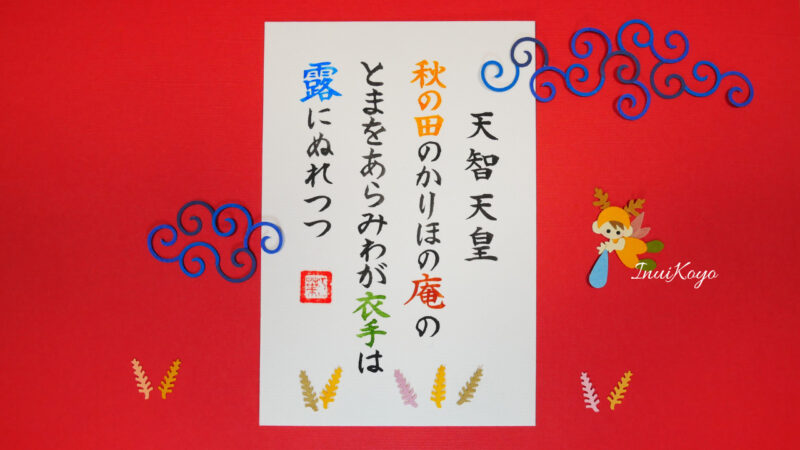

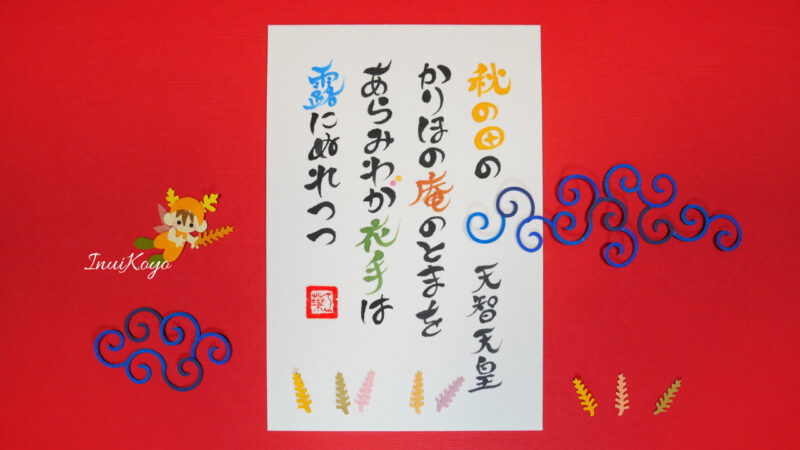

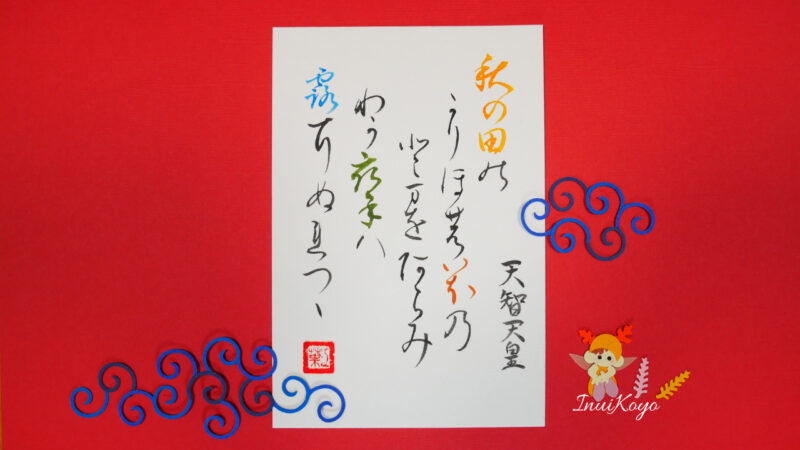

ポストカードに顔彩(絵の具)を使い、3種類の書体(楷書・ゆる文字・かな文字)を筆で描いています

クラフトパンチでこがね色の帽子をかぶった妖精さんたちと、稲を作って飾り付けしているので、ぜひ!見てくださいな♪

他にも歌意・解説あり

最後に「わたしのひとりごと」

※画像はクリックで拡大するよ!

秋と言えば夕暮れ、稲穂が黄金色に輝く季節をイメージしているよ!

いたずら妖精さんが水滴をおとしているのかもね…

かいしょであそぼ!

秋の田の かりほの庵の

とまをあらみ

わが衣手は 露にぬれつつ

歌の意味

秋の田んぼを守るために

仮小屋に泊まる

草で編んだ仮小屋(苫)は目があらくて

ざつな造りだから

夜明けの露で着物の袖が

びっしょりと濡れてしまった

言葉の意味

【かりほ】

「仮庵(仮の小屋)」

「刈り穂(刈り取った稲の穂)」との

掛詞(かけことば)

【苫】

スゲ、チガヤ、ススキなどの

草を編んで作った敷物で

屋根を覆うのに使われる

【衣手】

着物の袖

ゆる文字であそぼ!

歌の解説

収穫前の田んぼでは、鳥や動物に荒らされないように仮小屋で一晩中見張りをしていた

仮小屋はざつに造られているので、屋根のすき間から夜露が落ちてきて着物の袖がぬれてしまう

そんな苦労をしている農民たちのことを思い、この歌を天智天皇がよんだとされている

しかし‼

日本最古の和歌集『万葉集』に、もとになった歌があるのだ!

秋田刈る 仮廬を作り わが居れば

衣手寒く 露ぞ置きにける

この歌は作者不詳で農民の間で歌われていたという説もあり

なぜ天智天皇の歌とされたのか?

百人一首を選んでいた97番の権中納言定家(藤原定家)が、この歌を気に入っていたけれど詠み人知らずであった

そこで…

農民を思いやる天皇であってほしいという願いから、天智天皇がよんだ歌とされたらしい

天智天皇ってどんな人?

天智天皇(てんじてんのう)

第38代天皇〔626~671年〕

2番の歌をよんだ持統天皇の父

若い時から行動力のある人で学問にも優れ、皇太子時代は中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)といわれ645年、中臣鎌足(なかとみのかまたり)と共に政治の仕組みを天皇中心にした「大化の改新」を行った

【地方制度】

中央に役所を置き全国を統一させた

【公地公民】

人民に土地を与え国に税を納めさせる

【戸籍の作成】

日本で最初の全国的な戸籍を作成

かな文字であそぼ!

秋の田能 可りほ農い本乃

登万を阿らみ

わ可衣手八 露耳ぬ連つ ゝ

わたしのひとりごと

ほぼ年代順に並べられているから、天智天皇の和歌は百人一首の中で一番古い歌なんだよね

恋の歌が多いけれど、私は季節をよんだ歌が好きなんだなぁ

1300年以上も前なのに、秋の田んぼが黄金色に染まる稲穂のイメージもできるし、早朝ひんやりした空気の中、物干し竿についた夜露の記憶がよみがえる

昔の農民たちは稲の収穫時期になると、この歌を歌っていたのだろうか…

風情があるなぁ

歴史を勉強したのが高校生以来だから、天智天皇が中大兄皇子で「蒸しご飯(645年) 炊いて祝おう 大化の改新」の人物だったなんてすっかり忘れていたよ

大化の改新で一緒に活躍した鎌足さんとのエピソードが『今昔物語』に記載されている

当時、自分の思いのままに政治を動かしていた蘇我入鹿と、皇太子であった天智天皇が蹴鞠をしていた時のこと…

皇太子の沓が脱げて飛んで行ったのをあざ笑い、さらに外に飛ばしてしまった入鹿さん!

そこに鎌足さんが登場して、沓を拾って差し上げたのだった

それからというもの、皇太子は鎌足さんを信頼するようになり、蘇我入鹿を暗殺する計画を相談するようになったのだとか…

※百人一首を探ろう・天智天皇プロフィールより参照、URLは参考文献にて記載

(;゚Д゚)エッーー!!

もしかして…

クーデターの根っこってこれなの⁉

と思うと驚きを隠せない

そういえば…

高校の日本史の授業で、先生から教えてもらったんだけど…

蘇我入鹿とおじいちゃんの蘇我馬子は、けっこう嫌われていたみたいだね

後に、名前の漢字を馬と鹿に書き換えられてしまったという説があるらしいよ

2人あわせて「馬鹿」ってことかな?

( *´艸`)

さて…

この歌は天智天皇がよんだ歌ではないかもしれないけれど「民を思い、民に寄り添う」天皇であってほしいという思いが込められているんだろうって、わたしも思う…

ちなみに…

次の2番目の歌は持統天皇(第41代天皇)で天智天皇の娘さん

そして…

99番の後鳥羽院(第82代天皇)

100番の順徳院(第84代天皇)

この2人も親子なのである

ただの偶然なのだろうか…

(。-`ω-).。o○

百人一首の最初と最後は、天皇の親子だってことを心にとめておいてね♪

参考文献

【書籍】

1.神作光一 監修

小学生のまんが百人一首辞典

出版社 学研プラス/256頁

発売日2005年12月

2.著書 小池昌代

ときめき百人一首(14歳の世渡り術)

出版社 河出書房新社/256頁

発売日1017年2月

3.吉海直人 監修

百人一首大事典 ―完全絵図解説―

出版社 あかね書房/143頁

発売日 2006年12月

4.著書 佐佐木幸綱

口語訳詩で味わう百人一首

出版社 さ・え・ら書房/221頁

発行日 2003年12月

5.著書 富谷松雲

(ポケット版)常用漢字準拠

―八体事典―

出版社 有紀書房/400頁

発行日 1993年4月

6.編集 千草会/発行者 内山清蔵

百人一首

発行所 松魁堂/113頁

発行日 1998年5月

【Webサイトの記事】

1.フリー百科事典 ―Wikipedia―

天智天皇

生涯・即位に関する諸説

更新日 2023年3月13日

参照日 2023年3月28日

藤原鎌足

名称・来歴・和歌

更新日 2023年3月11日

参照日 2023年3月28日

2.百人一首を探ろう

天智天皇

プロフィール・百人一首和歌へ

参照日 2023年3月28日

3.変体仮名を調べる

―五十音順一覧―

参照日 2023年3月28日