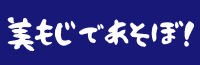

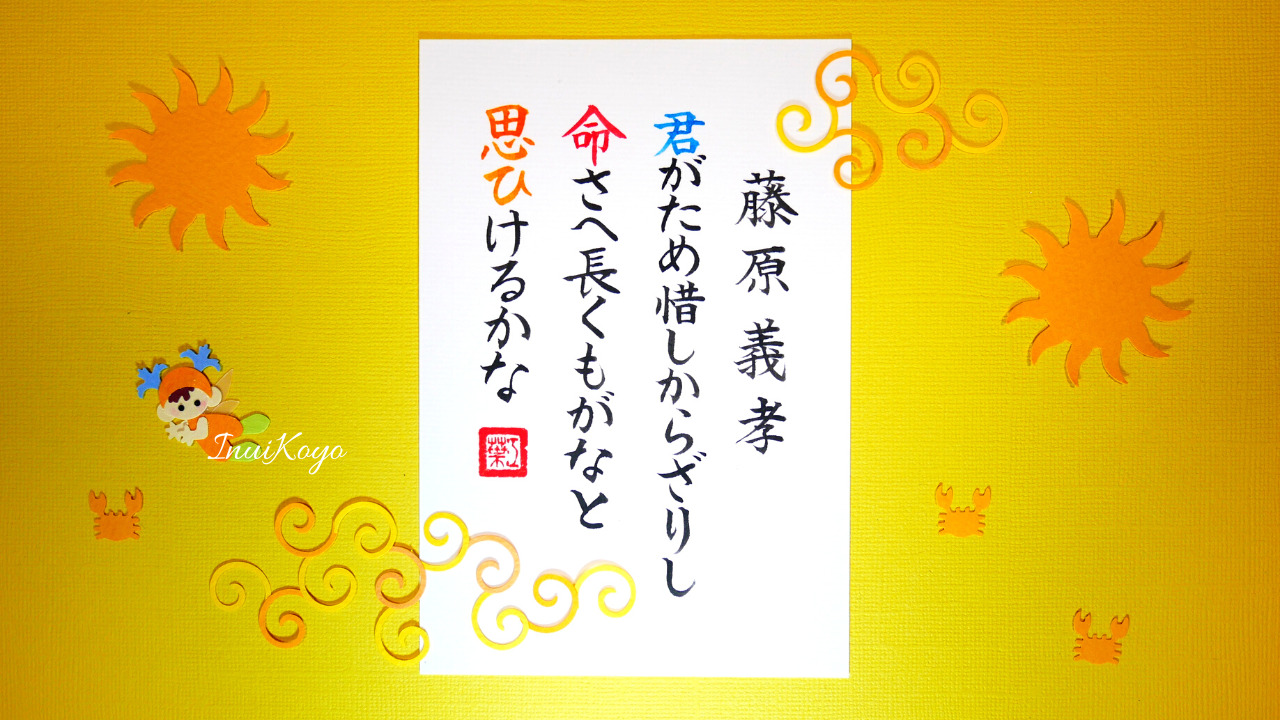

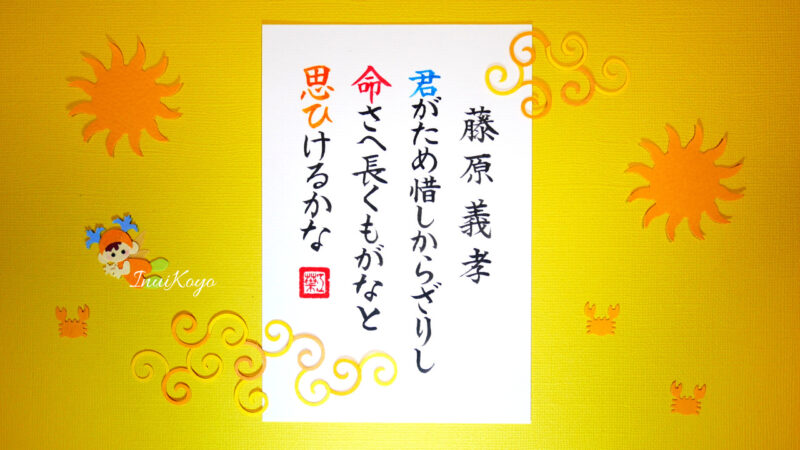

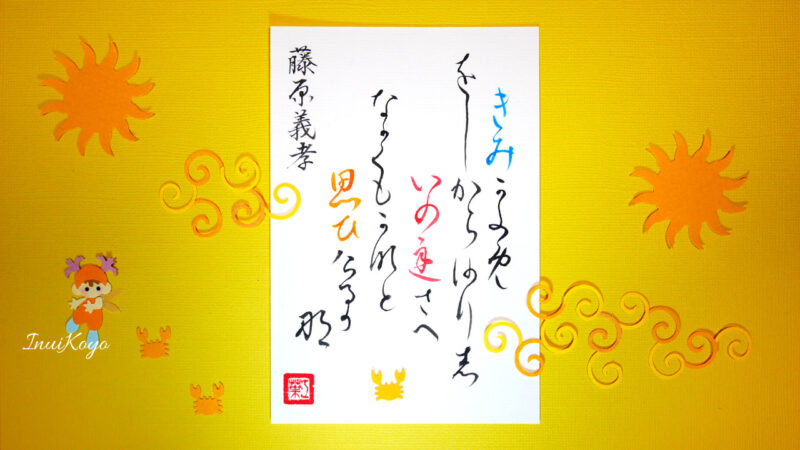

ポストカードに顔彩(絵の具)を使い、3種類の書体(楷書・ゆる文字・かな文字)を筆で描いています

クラフトパンチでこがね色の帽子をかぶった妖精さんたちや、太陽やカニを作って飾り付けしているので、ぜひ!見てくださいな♪

他にも歌意・解説あり

最後に「わたしのひとりごと」

※画像はクリックで拡大するよ!

燃える恋心、真夏のようなギラギラした熱い気持ちをイメージしてみたよ!

黄色の世界に迷い込んだ妖精さん、カニと遊んでいるのかな?

かいしょであそぼ!

君がため 惜しからざりし 命さへ

長くもがなと 思ひけるかな

歌の意味

あなたに逢うためならば…

捨てても惜しくはないと

思っていた命ですが…

あなたに逢えた今では…

いつまでも長く生きていたいと

思うようになりました

言葉の意味

【君がため】

あなたのために

【惜しからざりし】

捨てても惜しいと思わなかった

「し」は過去形

【長くもがな】

長くあってほしい

長く生きたい

ゆる文字であそぼ!

歌の解説

詞書(ことばがき)には…

「女のもとより帰りてつかはしける」と記述があり、恋人の家で一夜を過ごし帰ったあと、その朝におくった「後朝の歌」である

【後朝の歌】

女性の家に訪れたら夜明け前に帰り、そのあと相手の女性に贈る歌のことである

歌を贈るのが早ければ早いほど「気に入りました!」ということになるみたいだよ!

この歌を贈った女性は特定されていないが、複数の恋愛話もないので、のちに妻になる女性だったのではないかと思われている

〔片思いだった時〕

命を捨ててもいいから逢いたいと願っていた

〔両思いになった時〕

1度契りを結び思いが通じ合うようになると、恋人を愛するために少しでも長く生きていたいと願うようになった

藤原義孝が21歳の若さで亡くなったことを考えると、人生のはかなさが感じられる歌でもある

藤原義孝ってどんな人?

藤原義孝(ふじわらのよしたか)

〔954~974年〕

26番の貞信公のひ孫

45番の謙徳公の子

名家に生まれ18歳で左近衛少佐の官職に就いている

『大鏡』には…

「今後もこのような人は現れないだろう!」という褒めたたえた記述があるほど、美しい顔立ちで優れた歌人であった

42番の清原元輔ら歌人たちと交流がある

父である謙徳公と官職争いで敗れて亡くなった藤原朝成が、怨霊になり謙徳公の子孫を祟る逸話がある

その祟りを信じていた義孝は、自分の短命を予感して出家したいと考えていた

自ら殺生を禁じ、魚や鳥の肉を食べず、仕事の合間にも経を唱えるほど信仰心が深かったと伝えられている

しかし…

生まれたばかりの息子を見捨てることができず、出家することを思いとどまったそうだ

息子は、後に書道家として有名な藤原行成だよ!

当時、恐ろしい病気だった天然痘にかかり、21歳の若さで亡くなっている

かな文字であそぼ!

きみ可多免 をしから沙り志

いの遅さへ

な可くも可那と 思ひ介る可那

わたしのひとりごと

「王朝一番の美男子」だと伝えられている藤原義孝

その評判に「義孝」になりすまし、女性をだます輩がいて迷惑していたことが『拾遺和歌集』に載っているそうだ

現在でも、SNS等で芸能人やインフルエンサーたちの「なりすまし」の話はよく聞くけれど、平安時代でも同じような事があったんだね

(@ ̄□ ̄@;)‼ ビックリ!

それにしても…

医療技術がなかった時代だとはいえ

21歳の若さでこの世を去ってしまうなんて悲しすぎる

「藤原朝成の祟り」を信じて、魚や鳥の肉を食べず仕事の合間にも経を唱えるほど、心身ともに弱っていたのかもしれない

流行り病は「天然痘」

現在は撲滅されている天然痘だけど…

日本では渡来人の移動が活発になった6世紀半ばに流行り出したようなのだ

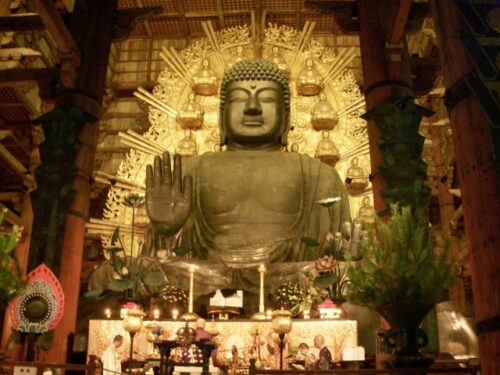

聖武天皇(第45代天皇)の時代

737年、天然痘の大流行が起こり、政府高官が次々と病死してしまう

そして、作られたのが…

【東大寺の大仏】

原因がわからなかった時代

流行り病は神の怒りや、誰かの祟りのせいだと思われていたのだろう

だからこその「神頼み」

あの大仏さまの大きさを見ると…

いかに天然痘が恐ろしく、猛威を振るっていたかがわかるような気がする

そして、再び…

義孝さんの時代にも天然痘が大流行してしまうのである

義孝さんの兄が亡くなり、その日の夕方に本人も亡くなってしまったそうだ

どれだけ恐ろしい流行り病なのだろう

現代の流行り病「コロナ感染症」なんて可愛く思えてしまうよね…

【さるぼぼ】

岐阜県の飛騨高山地方で昔から作られている人形「さるぼぼ」

縁結び・安産・夫婦円満のお守り

飛騨弁で赤ちゃんを「ぼぼ」という

猿の赤ちゃんという意味

他にも…

困難や災い、病が「去る」という願いも込められているそうなのだ

「さるぼぼ」はなぜ赤い?

赤ちゃんだから?と思ったら…

江戸時代の頃にも天然痘が大流行し、病気を避ける力があると信じられている「赤い色」の布が使われるようになっという説がある

【アマビエ】

江戸時代後期

肥後国(熊本県)の海に出現したといわれている「疫病封じの妖怪」

「疫病が流行ったら、わたしの写し絵を人々に見せよ!」とお告げがあったという

実際に麻疹が大流行した時、アマビエの瓦版(印刷物)が出回ったらしい

令和の流行り病では、アマビエグッズがいっぱい販売されてたよね!

医療技術がどんなに発達しても「何か不思議な力に頼りたい」という気持ちは、今も昔も変わらないのかもしれない

参考文献

【書籍】

1.神作光一 監修

小学生のまんが百人一首辞典

出版社 学研プラス/256頁

発売日2005年12月

2.著書 小池昌代

ときめき百人一首(14歳の世渡り術)

出版社 河出書房新社/256頁

発売日1017年2月

3.吉海直人 監修

百人一首大事典 ―完全絵図解説―

出版社 あかね書房/143頁

発売日 2006年12月

4.著書 佐佐木幸綱

口語訳詩で味わう百人一首

出版社 さ・え・ら書房/221頁

発行日 2003年12月

5.著書 富谷松雲

(ポケット版)常用漢字準拠

―八体事典―

出版社 有紀書房/400頁

発行日 1993年4月

6.編集 千草会/発行者 内山清蔵

百人一首

発行所 松魁堂/113頁

発行日 1998年5月

【Webサイトの記事】

1.フリー百科事典 ―Wikipedia―

藤原義孝

経歴・人物

更新日 2022年12月17日

参照日 2023年10月20日

天然痘

歴史(日本)

更新日 2023年10月3日

参照日 2023年10月20日

さるぼぼ

概要・外部リンク

更新日 2023年5月27日

参照日 2023年10月20日

アマビエ

概要

更新日 2023年10月7日

参照日 2023年10月20日

2.百人一首を探ろう

藤原義孝

プロフィール・百人一首和歌へ

参照日 2023年10月20日

3.変体仮名を調べる

―五十音順一覧―

参照日 2023年10月20日

【写真】

1.写真のフリー素材サイト

―Photo AC―

奈良の大仏

さるぼぼ

アマビエ